한국무속신앙사전

집안의 수호신인 문전신을 위한 제의.

definition | 집안의 수호신인 문전신을 위한 제의. |

|---|---|

mp3Cnt | 0 |

wkorname | 문순덕 |

| 정의 | 집안의 수호신인 문전신을 위한 제의. | 정의 | 집안의 수호신인 문전신을 위한 제의. | 내용 | 제주도지역에서는 지금도 문전제를 지낸다. 이들 문전제는 의례마다 조금씩 다르다. 즉 새해를 맞이해 정월에 지내는 문전제([문전철[갈이](/topic/갈이)](/topic/문전철갈이) : 벨롱겡이, 문전고사 : 올레코시), [마을](/topic/마을)제(포제)를 지낼 때 지내는 문전제(문전고사), 결혼식날 새벽에 신랑과 신부집에서 지내는 잔치문전제, 제사 때 지내는 문전제, 집안에 따라 가족들에게 중요한 일(시험, 입대 등)이 있을 때 지내는 문전제, 다른 집으로 [이사](/topic/이사)할 때 지내는 문전제 등이 있다. 이들 의례는 집안의 수호신인 문전신을 위한 것이다. 제사 때 지내는 문전제는 요즘은 생략하기도 한다. 문전제는 정기적․비정기적 의례로 행해진다. [기제사](/topic/기제사)나 명절에는 문전제를 지내고나서 [조상신](/topic/조상신)에게 제를 지낸다. 불교신자는 스님을 모셔서 불공을 드린다. 무속식으로는 무당을 청해 경을 읽으면서 굿을 하기도 한다. 문전제를 [유형](/topic/유형)별로 설명하면 다음과 같다. 1. 문전제(문전철갈이) 제주 사람들은 “문전 모른 공사(公私)가 없다.”고 하면서 집안의 어른이라고 믿는 문전신(門前神)을 위한 제의를 지낸다. 일 년 동안 집안에 변고 없이 가족들이 편안하게 지낼 수 있도록 조상신에게 기원한다는 의미로 매년 정월에 문전제를 지낸다. 정월과 삼월은 상달이라고 여겨서 정월에 문전제를 지내지 못한 가정에서는 삼월에 지낸다. 이월은 영등달이라고 하여 의례를 행하지 않는다. 2월에 문전제를 지내야 하는 집안은 제물을 준비할 때 ‘영등할망’ 몫으로 ‘영등메’를 마련한다. 문전제를 지내려면 먼저 [조왕제](/topic/조왕제)를 지내야 한다. 새해를 맞이하여 집안의 무사안녕을 기원하는 문전제(문전철갈이)는 정월에 지낸다. 이때 지내지 못하면 음력 7월이나 8월에도 지낸다. 정월에 지내는 문전제는 ‘[올레대위](/topic/올레대위)’라 한다. 이때에는 심방을 청해서 지낸다. 즉 [토신제](/topic/토신제)를 지내는 집에서는 문전제도 지낸다. 정초에 날을 보아 길일(吉日)을 택해 심방을 모셔놓고 [철갈이](/topic/철갈이) 의례를 행한다. 제의 대상은 조상이다. 즉 [가신](/topic/가신)(家神)들에게 비념하고 잡귀들을 대접하여 액막이를 한다. 문전철갈이는 집이나 집 근처 깨끗한 곳에 가서 지낸다. 제물은 당제물과 같으며, 심방이 주관한다. 2. 문전제(마을제) 마을제(포제)가 끝난 다음 산신, 칠성, 문전(門前), 고사(코)를 한 번에 날을 받아서 지낸다. 정결한 곳에서 산신제를 먼저 드린 다음, 집에 와서 칠성․문전고사를 지낸다. 마을제를 지낸 뒤에 마을 사람들 각자가 1년 운수를 좋게 하기 위해 자신들의 문전 조상에게 기도하는 것이다. 이때 조왕제와 [칠성제](/topic/칠성제)도 겸한다. 심방을 청하지 못할 경우에는 가족 일원이 대신하기도 한다. 제일(祭日)은 1월과 3월 사이에 15세 이상인 가족과 남편, 부인의 생기에 맞게 택일하여 수탉의 머리를 잘라 문 앞(올레)에 던지며 액막이를 한다. 제물은 수탉 한 마리이다. 심방은 수탉을 들고 [외양간](/topic/외양간)(쉐막), 광(고팡), [부엌](/topic/부엌), 문 앞 길(올레) 등 집안 곳곳을 다니면서 귀신을 쫓는다. 수탉을 죽인 뒤 문 앞길에 닭의 피를 뿌리고 나서 닭의 머리는 묻는다. 닭의 내장을 전부 꺼낸 뒤 간은 개가 파먹지 못하도록 묻은 다음 큰 돌로 덮는다. 몸통은 던져 버린다. 심방은 그 집의 신위마다 접시에 참기름을 넣고 불을 밝힌다. 옛날에는 동백기름이나 참기름을 특별한 정성을 쏟을 때 사용하였다. 3. 문전제(조상제사) 문전은 집의 입구를 가리키기 때문에 주로 [마루](/topic/마루)에서 [현관](/topic/현관) 쪽으로 [제상](/topic/제상)을 차린다. 제물로는 메, 갱, 실과([유자](/topic/유자), [사과](/topic/사과), 배, [대추](/topic/대추), 비자 등 다섯 [가지](/topic/가지)), 생선, 채소, 제주, 떡 등을 올린다. 메와 갱은 문전과 조왕에게 한 그릇씩 올린다. 문전과 조왕의 제상은 따로 준비한다. 제물은 같다. 제주(祭酒)는 집안에 따라 다르다. 그러나 감주를 올리다가 요즘은 소주나 주스도 올린다. 생선은 주로 조기나 옥돔을 구워서 올린다. 채소도 문전과 조왕에게 하나씩 올린다. 이때 고사리만 한 접시에 올리거나 다른 채소와 섞어서 올린다. 문전제는 [제방](/topic/제방)에서 제사를 지내기 바로 전에 지낸다. 제상을 차릴 때 문전상은 별도로 준비해서 제방에 놔둔다. 제를 지낼 시간이 되면 [제관](/topic/제관)은 문전상을 들고 제방에서 마루로 나온다. 현관 앞에서 제를 지내며, 걸명(제물을 골고루 뜯어 놓은 것)은 조왕신에게 올린다. 문전제가 끝나면 바로 제사를 지낸다. 문전제를 지내는 시간은 주로 조용한 밤중으로, 자시(11~1시)인 황도시를 택한다. 제를 지낸 뒤에는 걸명을 한다. 그런데 제사 때 걸명을 하지 않으면서 문전제를 지낼 때도 걸명을 하지 않는 가정이 있다. 처음에는 걸명을 하지 않는 대신 제상에 있는 모든 제물그릇을 조금씩 움직여서 조상신에게 드리는 시늉을 하였다. 최근에는 수저만 올려놓았다가 내려놓고 절을 하면 끝난다. 문전제가 끝나면 숭늉에 걸명을 만들어서 조왕에게 올린다. 이 걸명은 [지붕](/topic/지붕) 위에 뿌리거나 올레에 뿌린다. 문전제 음식은 가족들이 [음복](/topic/음복)한다. 이 의례는 망인이 기일에 데려온 벚이나 쫓아오는 잡귀들을 대접하기 위하여 지내는 것이다. 4. 문전제(잔치) 육례나 사례에는 ‘친영’이 있다. 조선시대에 신랑이 신부를 데리러 가기 앞서 [사당](/topic/사당)에 가서 예를 드린 것이 제주도지역에서는 문전제 형태로 전승되었다고 한다. 제주도지역에서는 지금도 집에서 음식을 준비하고 결혼식을 치르면서 음식점에서 피로연을 할 경우에도 집에서 문전제를 지낸다. 주로 결혼식날 새벽에 조상차례를 지내고 나서 문전제를 지낸 뒤 가족들이 아침을 먹는다. 즉 잔칫날 새벽에 잔치멩질(조상멩질)을 하고 문전제를 지낸다. 제물로는 향, 쌀, 물, 돼지머리, 술과 잔치음식으로 준비한 것을 전부 올린다. 문전제는 조상에게 신고하는 의례에 해당한다. 신랑은 도복(큰옷)을 입고 제를 지낸 다음 결혼 예복으로 갈아입는다. 이날 큰옷([명주](/topic/명주)로 만듦)을 입지 못하면 죽어서도 입지 못한다고 하여 반드시 입는 풍속이 있다. 큰옷은 흰색으로 만들어서 잘 보관했다가 죽으면 호상옷([수의](/topic/수의))으로 사용한다. 잔치멩질(잔치명절)은 집안 식구들만 모여서 조상들에게 집안 자손이 결혼식을 한다고 알리는 의례이다. 잔치멩질을 지낸 뒤 신랑이 집을 떠나는 시간에 맞춰서 그 전에 문전제를 지낸다. 신랑집에서는 결혼식날 아침에 신랑이 제관이 되어서 도복을 입고 절을 세 번 하면서 문전제를 지내고 음복한 뒤 신부집으로 출발한다. 신랑이 신부집에 도착하면 마루에 문전상을 차려서 잔치음식을 제물로 올린 뒤에 홍세함을 받아서 놓는다. 예장을 보고 문제가 없으면 통과되고 문전상도 치운다. 그런 다음 신랑이 집 안으로 들어간다. 신부집에서는 신랑집처럼 문전제를 지내지 않고 홍세함을 문전상에 놓는다. 신부집에서는 예장을 받으려면 상을 준비해야 하기 때문에 그것을 문전제로 대체하기도 한다. 즉 신랑이 들어올 때 홍세함을 올려놓는 상으로 대신하고 예장상을 준비한다. 이 의례는 지금도 전승되고 있다. 신부집 문전상에는 음식, 향, 술잔을 올리고 예장을 받는다. 예장을 읽어 보고 합격하면 문전상을 치우고 신랑을 청한다. 잔칫날 문전제 제의 시간이 딱히 정해져 있지 않다. 그러나 주로 결혼식날 0시가 지난 시간에 조상께 먼저 차례를 지낸다. 명절 때 제상을 차리듯이 그 수만큼 메를 올리고 잔치음식으로 제물을 준비한다. 이때 신랑신부 부친이 제관이 된다. 혼례 때 차례를 지내는 것은 액막이가 아니다. 조상신을 먼저 청해 대접하고 자손의 경사를 알린다는 의미이다. 이때는 걸명을 하지 않는다. 5. 문전제([입주](/topic/입주)) 입주할 때 택일 하면 먼저 문전제를 지낸다. 이는 “이 집에 제가 들어 왔습니다. 문[전지](/topic/전지)신이 많이 도와주십시오.” 하면서 제를 지낸다. 문전상에 세 번 절하고 잔을 올리고 또 세 번 절하고 잡식을 만든 뒤에 세 번 절하면 마친다. 입주 문전제를 지낼 때 걸명을 만들어서 조왕에 갖다 놓으면 조왕제가 된다. 이사할 때 솥과 [요강](/topic/요강)에 쌀을 넣어서 간 다음 이 쌀로 밥을 지어서 맨 먼저 문전에게 올렸다. 입주하는 시간이 정해지면 그때 솥을 먼저 가져와서 밥을 하여 문전제를 지낸다. 그 밥은 가족끼리 나누어 먹어야 이사한 것이 된다. 6. 문전제(출타, 시험, 입대 등) 집안에 특별한 일이 있거나 자녀가 입학시험을 볼 때, 아들이 입대할 때, 중요한 일로 가족이 출발하는 날 아침에 간단히 문전제를 지낸다. 정성을 들이는 집안에서는 도외(제주도 밖)로 나가기만 해도 문전제를 지낸다. 문전상에는 메, 국, 과일, 술, 떡 등 제물을 간단하게 올리고 당사자가 제관이 되어 세 번 절을 하고 나서 음복한다. 이때 소지를 태운 다음 재를 물에 타서 올레에 뿌리기도 한다. 문전제가 끝나고 음복을 하는 것은 조상께 무사히 잘 다녀오겠다는 신고이기도 하고, 조상들이 잘 보살펴 달라는 기원이기도 하다. 문전제는 당사자가 제관이 되고 음복하며, 조상신에게 보살펴 주고 좋은 결과를 달라는 부탁의 의미로 지낸다. 지금도 이 의례는 가정에 따라 행해지고 있다. | 내용 | 제주도지역에서는 지금도 문전제를 지낸다. 이들 문전제는 의례마다 조금씩 다르다. 즉 새해를 맞이해 정월에 지내는 문전제([문전철[갈이](/topic/갈이)](/topic/문전철갈이) : 벨롱겡이, 문전고사 : 올레코시), [마을](/topic/마을)제(포제)를 지낼 때 지내는 문전제(문전고사), 결혼식날 새벽에 신랑과 신부집에서 지내는 잔치문전제, 제사 때 지내는 문전제, 집안에 따라 가족들에게 중요한 일(시험, 입대 등)이 있을 때 지내는 문전제, 다른 집으로 [이사](/topic/이사)할 때 지내는 문전제 등이 있다. 이들 의례는 집안의 수호신인 문전신을 위한 것이다. 제사 때 지내는 문전제는 요즘은 생략하기도 한다. 문전제는 정기적․비정기적 의례로 행해진다. [기제사](/topic/기제사)나 명절에는 문전제를 지내고나서 [조상신](/topic/조상신)에게 제를 지낸다. 불교신자는 스님을 모셔서 불공을 드린다. 무속식으로는 무당을 청해 경을 읽으면서 굿을 하기도 한다. 문전제를 [유형](/topic/유형)별로 설명하면 다음과 같다. 1. 문전제(문전철갈이) 제주 사람들은 “문전 모른 공사(公私)가 없다.”고 하면서 집안의 어른이라고 믿는 문전신(門前神)을 위한 제의를 지낸다. 일 년 동안 집안에 변고 없이 가족들이 편안하게 지낼 수 있도록 조상신에게 기원한다는 의미로 매년 정월에 문전제를 지낸다. 정월과 삼월은 상달이라고 여겨서 정월에 문전제를 지내지 못한 가정에서는 삼월에 지낸다. 이월은 영등달이라고 하여 의례를 행하지 않는다. 2월에 문전제를 지내야 하는 집안은 제물을 준비할 때 ‘영등할망’ 몫으로 ‘영등메’를 마련한다. 문전제를 지내려면 먼저 [조왕제](/topic/조왕제)를 지내야 한다. 새해를 맞이하여 집안의 무사안녕을 기원하는 문전제(문전철갈이)는 정월에 지낸다. 이때 지내지 못하면 음력 7월이나 8월에도 지낸다. 정월에 지내는 문전제는 ‘[올레대위](/topic/올레대위)’라 한다. 이때에는 심방을 청해서 지낸다. 즉 [토신제](/topic/토신제)를 지내는 집에서는 문전제도 지낸다. 정초에 날을 보아 길일(吉日)을 택해 심방을 모셔놓고 [철갈이](/topic/철갈이) 의례를 행한다. 제의 대상은 조상이다. 즉 [가신](/topic/가신)(家神)들에게 비념하고 잡귀들을 대접하여 액막이를 한다. 문전철갈이는 집이나 집 근처 깨끗한 곳에 가서 지낸다. 제물은 당제물과 같으며, 심방이 주관한다. 2. 문전제(마을제) 마을제(포제)가 끝난 다음 산신, 칠성, 문전(門前), 고사(코)를 한 번에 날을 받아서 지낸다. 정결한 곳에서 산신제를 먼저 드린 다음, 집에 와서 칠성․문전고사를 지낸다. 마을제를 지낸 뒤에 마을 사람들 각자가 1년 운수를 좋게 하기 위해 자신들의 문전 조상에게 기도하는 것이다. 이때 조왕제와 [칠성제](/topic/칠성제)도 겸한다. 심방을 청하지 못할 경우에는 가족 일원이 대신하기도 한다. 제일(祭日)은 1월과 3월 사이에 15세 이상인 가족과 남편, 부인의 생기에 맞게 택일하여 수탉의 머리를 잘라 문 앞(올레)에 던지며 액막이를 한다. 제물은 수탉 한 마리이다. 심방은 수탉을 들고 [외양간](/topic/외양간)(쉐막), 광(고팡), [부엌](/topic/부엌), 문 앞 길(올레) 등 집안 곳곳을 다니면서 귀신을 쫓는다. 수탉을 죽인 뒤 문 앞길에 닭의 피를 뿌리고 나서 닭의 머리는 묻는다. 닭의 내장을 전부 꺼낸 뒤 간은 개가 파먹지 못하도록 묻은 다음 큰 돌로 덮는다. 몸통은 던져 버린다. 심방은 그 집의 신위마다 접시에 참기름을 넣고 불을 밝힌다. 옛날에는 동백기름이나 참기름을 특별한 정성을 쏟을 때 사용하였다. 3. 문전제(조상제사) 문전은 집의 입구를 가리키기 때문에 주로 [마루](/topic/마루)에서 [현관](/topic/현관) 쪽으로 [제상](/topic/제상)을 차린다. 제물로는 메, 갱, 실과([유자](/topic/유자), [사과](/topic/사과), 배, [대추](/topic/대추), 비자 등 다섯 [가지](/topic/가지)), 생선, 채소, 제주, 떡 등을 올린다. 메와 갱은 문전과 조왕에게 한 그릇씩 올린다. 문전과 조왕의 제상은 따로 준비한다. 제물은 같다. 제주(祭酒)는 집안에 따라 다르다. 그러나 감주를 올리다가 요즘은 소주나 주스도 올린다. 생선은 주로 조기나 옥돔을 구워서 올린다. 채소도 문전과 조왕에게 하나씩 올린다. 이때 고사리만 한 접시에 올리거나 다른 채소와 섞어서 올린다. 문전제는 [제방](/topic/제방)에서 제사를 지내기 바로 전에 지낸다. 제상을 차릴 때 문전상은 별도로 준비해서 제방에 놔둔다. 제를 지낼 시간이 되면 [제관](/topic/제관)은 문전상을 들고 제방에서 마루로 나온다. 현관 앞에서 제를 지내며, 걸명(제물을 골고루 뜯어 놓은 것)은 조왕신에게 올린다. 문전제가 끝나면 바로 제사를 지낸다. 문전제를 지내는 시간은 주로 조용한 밤중으로, 자시(11~1시)인 황도시를 택한다. 제를 지낸 뒤에는 걸명을 한다. 그런데 제사 때 걸명을 하지 않으면서 문전제를 지낼 때도 걸명을 하지 않는 가정이 있다. 처음에는 걸명을 하지 않는 대신 제상에 있는 모든 제물그릇을 조금씩 움직여서 조상신에게 드리는 시늉을 하였다. 최근에는 수저만 올려놓았다가 내려놓고 절을 하면 끝난다. 문전제가 끝나면 숭늉에 걸명을 만들어서 조왕에게 올린다. 이 걸명은 [지붕](/topic/지붕) 위에 뿌리거나 올레에 뿌린다. 문전제 음식은 가족들이 [음복](/topic/음복)한다. 이 의례는 망인이 기일에 데려온 벚이나 쫓아오는 잡귀들을 대접하기 위하여 지내는 것이다. 4. 문전제(잔치) 육례나 사례에는 ‘친영’이 있다. 조선시대에 신랑이 신부를 데리러 가기 앞서 [사당](/topic/사당)에 가서 예를 드린 것이 제주도지역에서는 문전제 형태로 전승되었다고 한다. 제주도지역에서는 지금도 집에서 음식을 준비하고 결혼식을 치르면서 음식점에서 피로연을 할 경우에도 집에서 문전제를 지낸다. 주로 결혼식날 새벽에 조상차례를 지내고 나서 문전제를 지낸 뒤 가족들이 아침을 먹는다. 즉 잔칫날 새벽에 잔치멩질(조상멩질)을 하고 문전제를 지낸다. 제물로는 향, 쌀, 물, 돼지머리, 술과 잔치음식으로 준비한 것을 전부 올린다. 문전제는 조상에게 신고하는 의례에 해당한다. 신랑은 도복(큰옷)을 입고 제를 지낸 다음 결혼 예복으로 갈아입는다. 이날 큰옷([명주](/topic/명주)로 만듦)을 입지 못하면 죽어서도 입지 못한다고 하여 반드시 입는 풍속이 있다. 큰옷은 흰색으로 만들어서 잘 보관했다가 죽으면 호상옷([수의](/topic/수의))으로 사용한다. 잔치멩질(잔치명절)은 집안 식구들만 모여서 조상들에게 집안 자손이 결혼식을 한다고 알리는 의례이다. 잔치멩질을 지낸 뒤 신랑이 집을 떠나는 시간에 맞춰서 그 전에 문전제를 지낸다. 신랑집에서는 결혼식날 아침에 신랑이 제관이 되어서 도복을 입고 절을 세 번 하면서 문전제를 지내고 음복한 뒤 신부집으로 출발한다. 신랑이 신부집에 도착하면 마루에 문전상을 차려서 잔치음식을 제물로 올린 뒤에 홍세함을 받아서 놓는다. 예장을 보고 문제가 없으면 통과되고 문전상도 치운다. 그런 다음 신랑이 집 안으로 들어간다. 신부집에서는 신랑집처럼 문전제를 지내지 않고 홍세함을 문전상에 놓는다. 신부집에서는 예장을 받으려면 상을 준비해야 하기 때문에 그것을 문전제로 대체하기도 한다. 즉 신랑이 들어올 때 홍세함을 올려놓는 상으로 대신하고 예장상을 준비한다. 이 의례는 지금도 전승되고 있다. 신부집 문전상에는 음식, 향, 술잔을 올리고 예장을 받는다. 예장을 읽어 보고 합격하면 문전상을 치우고 신랑을 청한다. 잔칫날 문전제 제의 시간이 딱히 정해져 있지 않다. 그러나 주로 결혼식날 0시가 지난 시간에 조상께 먼저 차례를 지낸다. 명절 때 제상을 차리듯이 그 수만큼 메를 올리고 잔치음식으로 제물을 준비한다. 이때 신랑신부 부친이 제관이 된다. 혼례 때 차례를 지내는 것은 액막이가 아니다. 조상신을 먼저 청해 대접하고 자손의 경사를 알린다는 의미이다. 이때는 걸명을 하지 않는다. 5. 문전제([입주](/topic/입주)) 입주할 때 택일 하면 먼저 문전제를 지낸다. 이는 “이 집에 제가 들어 왔습니다. 문[전지](/topic/전지)신이 많이 도와주십시오.” 하면서 제를 지낸다. 문전상에 세 번 절하고 잔을 올리고 또 세 번 절하고 잡식을 만든 뒤에 세 번 절하면 마친다. 입주 문전제를 지낼 때 걸명을 만들어서 조왕에 갖다 놓으면 조왕제가 된다. 이사할 때 솥과 [요강](/topic/요강)에 쌀을 넣어서 간 다음 이 쌀로 밥을 지어서 맨 먼저 문전에게 올렸다. 입주하는 시간이 정해지면 그때 솥을 먼저 가져와서 밥을 하여 문전제를 지낸다. 그 밥은 가족끼리 나누어 먹어야 이사한 것이 된다. 6. 문전제(출타, 시험, 입대 등) 집안에 특별한 일이 있거나 자녀가 입학시험을 볼 때, 아들이 입대할 때, 중요한 일로 가족이 출발하는 날 아침에 간단히 문전제를 지낸다. 정성을 들이는 집안에서는 도외(제주도 밖)로 나가기만 해도 문전제를 지낸다. 문전상에는 메, 국, 과일, 술, 떡 등 제물을 간단하게 올리고 당사자가 제관이 되어 세 번 절을 하고 나서 음복한다. 이때 소지를 태운 다음 재를 물에 타서 올레에 뿌리기도 한다. 문전제가 끝나고 음복을 하는 것은 조상께 무사히 잘 다녀오겠다는 신고이기도 하고, 조상들이 잘 보살펴 달라는 기원이기도 하다. 문전제는 당사자가 제관이 되고 음복하며, 조상신에게 보살펴 주고 좋은 결과를 달라는 부탁의 의미로 지낸다. 지금도 이 의례는 가정에 따라 행해지고 있다. | 역사 | 제주도지역(우도, 가파도, 비양도, 마라도 등 주변 섬에서는 문전제를 지낸다. 추자도에서는 제사 문전제는 지내지 않는다)에서 집안에 따라 지내는 문전제는 유교, 불교, 무교에 따라 의례가 조금씩 다르다. 문전제는 현용준의 「남선비」([문전본풀이](/topic/문전본풀이))에 있듯이 무속적 의례로 전승되고 있다. 문전[門神]의 할아버지는 해만국, 할머니는 달만국, 아버지는 남선비, 어머니는 여산부인이며, 一門前은 똑똑하고 영리한 녹디생이다. 남선비와 여산부인은 일곱 아들을 두어서 먹고살기 위하여 貿穀장사를 하려고 남선비는 오동나라 오동고을에 갔다. 오동나라 오동고을에는 노일제대귀일의 딸이 있는데 간악해서 남선비의 돈을 긁어낼 계책을 세웠다. 작은부인의 악행으로 본부인은 죽고, 아들들의 목숨도 위태로웠다. 막내아들 녹디생이의 지혜로 모두 응징한다. 그 결과, 남선비는 겁결에 올래로 내닫다가 [정낭](/topic/정낭)에 목이 걸려 죽어서 柱木之神(정낭을 걸치게 올래 양쪽에 세워 놓은 [기둥](/topic/기둥))ㆍ정살지신(정낭의 신으로 정낭을 정살이라 함)이 되었다. 계모는 벽을 뜯고 그 구멍으로 변소로 도망쳐서 쉰댓 자 머리로 목매어 죽으니 변소신인 厠道婦人이 되었다. 일곱 형제는 어머니가 누웠던 자리의 흙을 모아서 시루를 만들었다. 여섯 형제가 돌아가면서 한 번씩 주먹으로 찍으니 여섯 구멍이 터지고 녹디생이는 화를 발칵 내며 발뒤꿈치로 한번 찍으니 가운데 큰 구멍이 생겼다. 그때 낸 법으로 시루구멍이 일곱 개이다. 그 때 이후로 오늘날도 명절ㆍ기일제사 때에 문전제를 지내고, 그 제사의 제물을 조금씩 떠서 [지붕](/topic/지붕) 위에 뿌리고, 그 제물을 조금씩 떠서 어머니이신 조왕(竈王)에게 올린다. 또한 조왕과 측도부인은 처첩 관계여서 [부엌](/topic/부엌)과 변소는 멀수록 좋으며, 변소의 것은 돌 하나, 나무막대기 하나라도 부엌으로 가져오면 좋지 않다는 말이 생겼다. | 역사 | 제주도지역(우도, 가파도, 비양도, 마라도 등 주변 섬에서는 문전제를 지낸다. 추자도에서는 제사 문전제는 지내지 않는다)에서 집안에 따라 지내는 문전제는 유교, 불교, 무교에 따라 의례가 조금씩 다르다. 문전제는 현용준의 「남선비」([문전본풀이](/topic/문전본풀이))에 있듯이 무속적 의례로 전승되고 있다. 문전[門神]의 할아버지는 해만국, 할머니는 달만국, 아버지는 남선비, 어머니는 여산부인이며, 一門前은 똑똑하고 영리한 녹디생이다. 남선비와 여산부인은 일곱 아들을 두어서 먹고살기 위하여 貿穀장사를 하려고 남선비는 오동나라 오동고을에 갔다. 오동나라 오동고을에는 노일제대귀일의 딸이 있는데 간악해서 남선비의 돈을 긁어낼 계책을 세웠다. 작은부인의 악행으로 본부인은 죽고, 아들들의 목숨도 위태로웠다. 막내아들 녹디생이의 지혜로 모두 응징한다. 그 결과, 남선비는 겁결에 올래로 내닫다가 [정낭](/topic/정낭)에 목이 걸려 죽어서 柱木之神(정낭을 걸치게 올래 양쪽에 세워 놓은 [기둥](/topic/기둥))ㆍ정살지신(정낭의 신으로 정낭을 정살이라 함)이 되었다. 계모는 벽을 뜯고 그 구멍으로 변소로 도망쳐서 쉰댓 자 머리로 목매어 죽으니 변소신인 厠道婦人이 되었다. 일곱 형제는 어머니가 누웠던 자리의 흙을 모아서 시루를 만들었다. 여섯 형제가 돌아가면서 한 번씩 주먹으로 찍으니 여섯 구멍이 터지고 녹디생이는 화를 발칵 내며 발뒤꿈치로 한번 찍으니 가운데 큰 구멍이 생겼다. 그때 낸 법으로 시루구멍이 일곱 개이다. 그 때 이후로 오늘날도 명절ㆍ기일제사 때에 문전제를 지내고, 그 제사의 제물을 조금씩 떠서 [지붕](/topic/지붕) 위에 뿌리고, 그 제물을 조금씩 떠서 어머니이신 조왕(竈王)에게 올린다. 또한 조왕과 측도부인은 처첩 관계여서 [부엌](/topic/부엌)과 변소는 멀수록 좋으며, 변소의 것은 돌 하나, 나무막대기 하나라도 부엌으로 가져오면 좋지 않다는 말이 생겼다. | 의의 | 문전제는 가정신앙 의례에 속하며, 주로 새해를 맞이하는 정월에 집안의 무사 안녕을 기원하는 비념의식이다. 또한 집안의 [통과의례](/topic/통과의례)에 따라 해당 의례 진행에 앞서 문전제를 지내면서 [가신](/topic/가신)에게 신고하는 신앙의 형태로 자리 잡았다. 특히 제주도지역에서는 제사, 명절, [잔치](/topic/잔치), [입주](/topic/입주), 출타 등 새로운 의례로 전이될 때마다 가신을 위한 문전제를 지냄으로써 집안의 평안과 행복을 추구하려는 의지를 담고 있다. 제사 때 행해지던 문전제는 요즘은 가정에 따라 생략하기도 한다. | 참고문헌 | 제주도신화 (현용준, 서문문고, 1976) 제주도 [세시풍속](/topic/세시풍속) (문무병 외, 국립문화재연구소, 2001) 한국의 가정신앙-제주도 (국립문화재연구소, 2007) 섬사람들의 음식연구 (문순덕, 학고방, 2010) | 의의 | 문전제는 가정신앙 의례에 속하며, 주로 새해를 맞이하는 정월에 집안의 무사 안녕을 기원하는 비념의식이다. 또한 집안의 [통과의례](/topic/통과의례)에 따라 해당 의례 진행에 앞서 문전제를 지내면서 [가신](/topic/가신)에게 신고하는 신앙의 형태로 자리 잡았다. 특히 제주도지역에서는 제사, 명절, [잔치](/topic/잔치), [입주](/topic/입주), 출타 등 새로운 의례로 전이될 때마다 가신을 위한 문전제를 지냄으로써 집안의 평안과 행복을 추구하려는 의지를 담고 있다. 제사 때 행해지던 문전제는 요즘은 가정에 따라 생략하기도 한다. | 참고문헌 | 제주도신화 (현용준, 서문문고, 1976) 제주도 [세시풍속](/topic/세시풍속) (문무병 외, 국립문화재연구소, 2001) 한국의 가정신앙-제주도 (국립문화재연구소, 2007) 섬사람들의 음식연구 (문순덕, 학고방, 2010) |

|---|

| 문전상 |  13361 문전상 |

|---|---|

| 문전상 |  13360 문전상 |

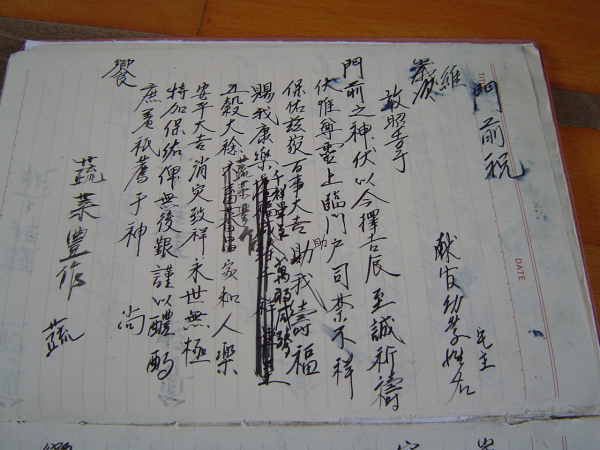

| 문전제 축문 |  13359 문전제 축문 |

| 문전상 |  13361 문전상 |

| 문전상 |  13360 문전상 |

| 문전제 축문 |  13359 문전제 축문 |

0 Comments