한국무속신앙사전

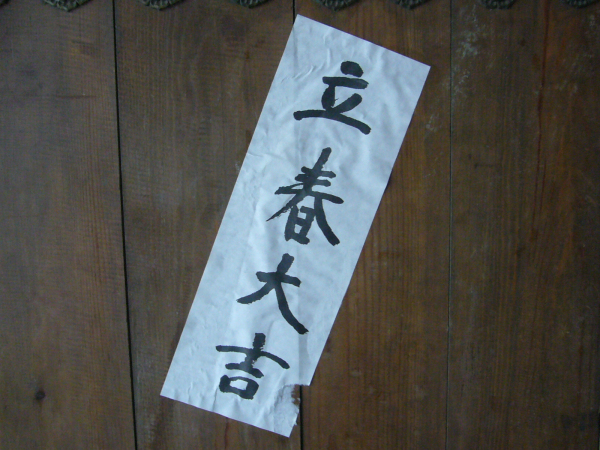

입춘 때 집안 곳곳에 경축과 벽사의 의미를 기원하며 붙인 문구.

definition | 입춘 때 집안 곳곳에 경축과 벽사의 의미를 기원하며 붙인 문구. |

|---|---|

mp3Cnt | 0 |

wkorname | 정연학 |

| 정의 | 입춘 때 집안 곳곳에 경축과 벽사의 의미를 기원하며 붙인 문구. | 정의 | 입춘 때 집안 곳곳에 경축과 벽사의 의미를 기원하며 붙인 문구. | 내용 | 조선시대 이덕무(李德懋)의 시 에서는 당시 춘첩의 문구를 두보(杜甫)의 시를 비롯한 당시(唐詩)에서 인용하였다고 한다. 묵은해에 붙인 춘첩의 문구는 새해에도 변화가 없다고 적었다. 그의 말대로 춘첩의 문구나 붙인 위치는 크게 변하지 않는다. 당시 사서삼경 등의 시구 일부를 취해 춘첩의 문구로 삼는 것은 현재 우리보다 중국이 그러하다. 경북 안동시 풍천면 [하회마을](/topic/하회마을)의 경우 『논어』, 『시경』, 『주역』의 내용 일부를 따와 춘첩을 지은 집이 많이 보인다. 조선시대 상점에서도 춘첩은 돈을 들여서라도 명필가에게 글을 받아 문 밖 [기둥](/topic/기둥)에 붙였다. 이는 가게가 잘되기를 바라는 마음도 있지만 그 문을 드나드는 손님들이 한 해 상서롭기를 바라는 마음도 담고 있다. 우리나라에서 춘첩과 관련해서는 홍석모(洪錫謨)가 쓴 『[동국세시기](/topic/동국세시기)(東國歲時記)』의 내용을 많이 인용한다. 한편 『동국세시기』의 내용은 먼저 발간된 유득공(柳得恭)의 『[경도잡지](/topic/경도잡지)(京都雜志)』와 같은 것으로 보아 홍석모가 『경도잡지』의 내용을 참고하였음을 알 수 있다. 홍석모는 『형초세시기(荊楚歲時記)』에 ‘의춘(宜春)’이란 두 자를 문에다 붙인다는 기록을 인용하면서 춘련이 여기서 기원한 것으로 보았다. 의춘은 ‘비바람이 고른 봄’을 나타내는 말이다. 중국의 지방지(地方志)를 보면 광복 이후에도 이 두 글자를 문에 붙였다고 한다. 『경도잡지』와 『동국세시기』에 소개된 춘첩을 보면 벽사, 평안, 풍년, 경축, 초복, 장수 등을 기원하는 내용이 대부분이다. 일부 문장은 옛 문헌에서 발췌한 내용도 있지만 상당수 춘첩의 문구는 출처를 알기 힘들다. 예를 들어 국태민안(國泰民安)은 『몽양록(夢梁錄)』, 가급인족(家給人足)은 『회남자(淮南子)』에서 각각 문구를 취하는 등 모두 옛 문헌의 내용을 그대로 참고하였다. ‘문신호령 가금불상(門神戶靈 呵禁不祥)’ 내용 가운데에는 ‘가금불상’만 『전당서(全唐書)』의 내용을 취한 것으로, 대구 가운데 하나만 옛 문헌을 참고한 경우도 있다. 또한 옛 문헌의 내용을 유사하게 표현한 경우도 많다. 예를 들어 『육도(六韜)』에 나오는 풍조우순(風調雨順)을 우순풍조(雨順風調)로 단어 위치를 바꾸어 표현하였다. 수많은 춘첩의 문구 출처는 대부분 밝히기가 어렵다. 이것은 춘첩의 내용이 글 쓰는 사람이나 집안에 따라 다르게 표현되었고, 여기저기 선현의 기록 일부를 취해 의뢰한 사람에 의해 다시 재편집되었기 때문이다. 춘첩 대부분의 내용이 집집마다 다른 것은 이 때문이다. 그러나 근래에는 춘첩이 일부 사람을 중심으로 씌어지고, 일부는 판매가 되고 있는 실정이어서 그 문장의 다양함을 엿볼 수 없다. 흔히 보이는 [입춘첩](/topic/입춘첩) 문구가 ‘입춘대길’과 ‘건양다경’이다. 이들 문구는 [대문](/topic/대문) 좌우에 붙이며, 일부 [아파트](/topic/아파트)에서는 입구 공고란에 붙이기도 하였다. 현 세태를 보여주는 예라고 할 수 있다. | 주제 | 원문 | 의미 | | -------- | -------- | -------- | | 벽사 | 문신호령(門神戶靈) 가금불상(呵禁不祥) | 집에 깃든 신령이 상서롭지 못한 것을 물리친다. | | | 국태민안(國泰民安) 가급인족(家給人足) | 나라는 태평하고 백성은 평안하니 집집마다 넉넉하다. | | | 요지일월(堯之日月) 순지건곤(舜之乾坤) | 요임금 세월, 순임금 세상처럼 태평성대하길 바란다. | | | 부모천년수(父母千年壽) 자손만대영(子孫萬代榮) | 부모님 오래 사시고 자손만대 번영하라. | | | 천하태평춘(天下太平春) 사방무일사(四方無一事) | 천하는 태평한 봄이고 사방에 아무 일 없다. | | | 국유풍운경(國有風雲慶) 가무계옥수(家無桂玉愁) | 나라에 풍운의 경사 있고 집안에 땔거리 먹을거리 걱정 없으라. | | | 재종춘설소(災從春雪消) 복축하운흥(福逐夏雲興) | 재난은 봄눈처럼 사라지고 복은 여름구름처럼 일어나라. | | | 계명신세덕(鷄鳴新歲德) 견폐구년재(犬吠舊年災) | 닭 울음소리에 새해 덕이 들어오고 개 짖는 소리에 묵은해 재앙이 나간다. | | | 봉명남산월(鳳鳴南山月) 인유북악풍(麟遊北嶽風) | 봉황은 남산 달 아래서 울고 기린은 북악산 바람을 따라 노닌다. | | 풍년 | 우순풍조(雨順風調) 시화연풍(時和年豐) | 비바람이 순조로워 시절이 평화롭고 풍년이 오라. | | | 애군희도태(愛君希道泰) 우국원연풍(憂國願年豐) | 임금을 섬겨 큰 정치 희망하고 나라를 염려하며 풍년을 기원한다. | | 초복 | 천상삼양근(天上三陽近) 인간오복래(人間五福來) | 하늘은 정월 봄이 되었으니 인간세계에 오복이 온다. | | | 소지황금출(掃地黃金出) 개문백복래(開門百福來) | 땅을 쓸면 황금이 생기고 문을 열면 만복이 온다. | | | 문영춘하추동복(門迎春夏秋冬福) 호납동서남북재(戶納東西南北財) | 대문으로는 사계절의 복을 맞이하고 방문으로는 사방의 재물을 받아들인다. | | | 거천재(去天災) 내백복(來百福) | 온갖 재앙은 가고 모든 복은 오라. | | 경축 | 입춘대길(立春大吉) 건양다경(建陽多慶) | 입춘에 대길하고 계절 따라 다경하라. | | 장수 | 천증세월인증수(天增歲月人增壽) 춘만건곤복만가(春滿乾坤福滿家) | 세월이 감에 인간 수명이 더해지고 봄이 천지에 가득함에 집안에 복이 가득하다. | | | 수여산(壽如山) 부여해(富如海) | 수명은 산같이, 재물은 바다같이 되라. | | | 북당훤초록(北堂萱草綠) 남극수성명(南極壽星明) | 어머님 근력 푸른 풀처럼 좋으시고 아버님 오래오래 사시라. | | | 육오배헌남산수(六鰲拜獻南山壽) 구룡재수사해진(九龍載輸四海珍) | 여섯 [마리](/topic/마리)의 자라는 만수를 바치고 아홉 마리 용은 사해의 재물을 실어 온다. | 한편 춘련은 대구로만 붙이는 것이 아니라 단첩(單帖)도 있다. 『동국세시기』에 소개된 단첩은 다음과 같다. ◦춘도문전증부귀(春到門前增富貴) : 봄이 문 앞에 오니 부귀가 늘어난다. ◦춘광선도길인가(春光先到吉人家) : 봄빛은 길한 사람 집에 먼저 온다. ◦상유호조상화명(上有好鳥相和鳴) : 하늘에는 길한 새들이 서로 조화롭게 운다. ◦일춘화기만문미(一春和氣滿門楣) : 봄날의 화기가 문 위에 가득하다. ◦일진고명만제도(一振高名滿帝都) : 이름을 높이 떨쳐 장안에 가득하라. | 내용 | 조선시대 이덕무(李德懋)의 시 에서는 당시 춘첩의 문구를 두보(杜甫)의 시를 비롯한 당시(唐詩)에서 인용하였다고 한다. 묵은해에 붙인 춘첩의 문구는 새해에도 변화가 없다고 적었다. 그의 말대로 춘첩의 문구나 붙인 위치는 크게 변하지 않는다. 당시 사서삼경 등의 시구 일부를 취해 춘첩의 문구로 삼는 것은 현재 우리보다 중국이 그러하다. 경북 안동시 풍천면 [하회마을](/topic/하회마을)의 경우 『논어』, 『시경』, 『주역』의 내용 일부를 따와 춘첩을 지은 집이 많이 보인다. 조선시대 상점에서도 춘첩은 돈을 들여서라도 명필가에게 글을 받아 문 밖 [기둥](/topic/기둥)에 붙였다. 이는 가게가 잘되기를 바라는 마음도 있지만 그 문을 드나드는 손님들이 한 해 상서롭기를 바라는 마음도 담고 있다. 우리나라에서 춘첩과 관련해서는 홍석모(洪錫謨)가 쓴 『[동국세시기](/topic/동국세시기)(東國歲時記)』의 내용을 많이 인용한다. 한편 『동국세시기』의 내용은 먼저 발간된 유득공(柳得恭)의 『[경도잡지](/topic/경도잡지)(京都雜志)』와 같은 것으로 보아 홍석모가 『경도잡지』의 내용을 참고하였음을 알 수 있다. 홍석모는 『형초세시기(荊楚歲時記)』에 ‘의춘(宜春)’이란 두 자를 문에다 붙인다는 기록을 인용하면서 춘련이 여기서 기원한 것으로 보았다. 의춘은 ‘비바람이 고른 봄’을 나타내는 말이다. 중국의 지방지(地方志)를 보면 광복 이후에도 이 두 글자를 문에 붙였다고 한다. 『경도잡지』와 『동국세시기』에 소개된 춘첩을 보면 벽사, 평안, 풍년, 경축, 초복, 장수 등을 기원하는 내용이 대부분이다. 일부 문장은 옛 문헌에서 발췌한 내용도 있지만 상당수 춘첩의 문구는 출처를 알기 힘들다. 예를 들어 국태민안(國泰民安)은 『몽양록(夢梁錄)』, 가급인족(家給人足)은 『회남자(淮南子)』에서 각각 문구를 취하는 등 모두 옛 문헌의 내용을 그대로 참고하였다. ‘문신호령 가금불상(門神戶靈 呵禁不祥)’ 내용 가운데에는 ‘가금불상’만 『전당서(全唐書)』의 내용을 취한 것으로, 대구 가운데 하나만 옛 문헌을 참고한 경우도 있다. 또한 옛 문헌의 내용을 유사하게 표현한 경우도 많다. 예를 들어 『육도(六韜)』에 나오는 풍조우순(風調雨順)을 우순풍조(雨順風調)로 단어 위치를 바꾸어 표현하였다. 수많은 춘첩의 문구 출처는 대부분 밝히기가 어렵다. 이것은 춘첩의 내용이 글 쓰는 사람이나 집안에 따라 다르게 표현되었고, 여기저기 선현의 기록 일부를 취해 의뢰한 사람에 의해 다시 재편집되었기 때문이다. 춘첩 대부분의 내용이 집집마다 다른 것은 이 때문이다. 그러나 근래에는 춘첩이 일부 사람을 중심으로 씌어지고, 일부는 판매가 되고 있는 실정이어서 그 문장의 다양함을 엿볼 수 없다. 흔히 보이는 [입춘첩](/topic/입춘첩) 문구가 ‘입춘대길’과 ‘건양다경’이다. 이들 문구는 [대문](/topic/대문) 좌우에 붙이며, 일부 [아파트](/topic/아파트)에서는 입구 공고란에 붙이기도 하였다. 현 세태를 보여주는 예라고 할 수 있다. | 주제 | 원문 | 의미 | | -------- | -------- | -------- | | 벽사 | 문신호령(門神戶靈) 가금불상(呵禁不祥) | 집에 깃든 신령이 상서롭지 못한 것을 물리친다. | | | 국태민안(國泰民安) 가급인족(家給人足) | 나라는 태평하고 백성은 평안하니 집집마다 넉넉하다. | | | 요지일월(堯之日月) 순지건곤(舜之乾坤) | 요임금 세월, 순임금 세상처럼 태평성대하길 바란다. | | | 부모천년수(父母千年壽) 자손만대영(子孫萬代榮) | 부모님 오래 사시고 자손만대 번영하라. | | | 천하태평춘(天下太平春) 사방무일사(四方無一事) | 천하는 태평한 봄이고 사방에 아무 일 없다. | | | 국유풍운경(國有風雲慶) 가무계옥수(家無桂玉愁) | 나라에 풍운의 경사 있고 집안에 땔거리 먹을거리 걱정 없으라. | | | 재종춘설소(災從春雪消) 복축하운흥(福逐夏雲興) | 재난은 봄눈처럼 사라지고 복은 여름구름처럼 일어나라. | | | 계명신세덕(鷄鳴新歲德) 견폐구년재(犬吠舊年災) | 닭 울음소리에 새해 덕이 들어오고 개 짖는 소리에 묵은해 재앙이 나간다. | | | 봉명남산월(鳳鳴南山月) 인유북악풍(麟遊北嶽風) | 봉황은 남산 달 아래서 울고 기린은 북악산 바람을 따라 노닌다. | | 풍년 | 우순풍조(雨順風調) 시화연풍(時和年豐) | 비바람이 순조로워 시절이 평화롭고 풍년이 오라. | | | 애군희도태(愛君希道泰) 우국원연풍(憂國願年豐) | 임금을 섬겨 큰 정치 희망하고 나라를 염려하며 풍년을 기원한다. | | 초복 | 천상삼양근(天上三陽近) 인간오복래(人間五福來) | 하늘은 정월 봄이 되었으니 인간세계에 오복이 온다. | | | 소지황금출(掃地黃金出) 개문백복래(開門百福來) | 땅을 쓸면 황금이 생기고 문을 열면 만복이 온다. | | | 문영춘하추동복(門迎春夏秋冬福) 호납동서남북재(戶納東西南北財) | 대문으로는 사계절의 복을 맞이하고 방문으로는 사방의 재물을 받아들인다. | | | 거천재(去天災) 내백복(來百福) | 온갖 재앙은 가고 모든 복은 오라. | | 경축 | 입춘대길(立春大吉) 건양다경(建陽多慶) | 입춘에 대길하고 계절 따라 다경하라. | | 장수 | 천증세월인증수(天增歲月人增壽) 춘만건곤복만가(春滿乾坤福滿家) | 세월이 감에 인간 수명이 더해지고 봄이 천지에 가득함에 집안에 복이 가득하다. | | | 수여산(壽如山) 부여해(富如海) | 수명은 산같이, 재물은 바다같이 되라. | | | 북당훤초록(北堂萱草綠) 남극수성명(南極壽星明) | 어머님 근력 푸른 풀처럼 좋으시고 아버님 오래오래 사시라. | | | 육오배헌남산수(六鰲拜獻南山壽) 구룡재수사해진(九龍載輸四海珍) | 여섯 [마리](/topic/마리)의 자라는 만수를 바치고 아홉 마리 용은 사해의 재물을 실어 온다. | 한편 춘련은 대구로만 붙이는 것이 아니라 단첩(單帖)도 있다. 『동국세시기』에 소개된 단첩은 다음과 같다. ◦춘도문전증부귀(春到門前增富貴) : 봄이 문 앞에 오니 부귀가 늘어난다. ◦춘광선도길인가(春光先到吉人家) : 봄빛은 길한 사람 집에 먼저 온다. ◦상유호조상화명(上有好鳥相和鳴) : 하늘에는 길한 새들이 서로 조화롭게 운다. ◦일춘화기만문미(一春和氣滿門楣) : 봄날의 화기가 문 위에 가득하다. ◦일진고명만제도(一振高名滿帝都) : 이름을 높이 떨쳐 장안에 가득하라. | 역사 | 춘첩(春帖)은 봄에 붙이기에 얻어진 명칭이다. 대구(對句)를 이룬 문구를 붙이기에 춘련(春聯) 또는 대련(對聯), 입춘에 붙이기에 ‘[입춘첩](/topic/입춘첩)’이라고도 부른다. 문에 붙이기 때문에 ‘문련(門聯)’, 문[기둥](/topic/기둥)에 붙이기에 ‘영련(楹聯)’, 일정한 크기에 표제(標題)를 적기에 ‘첩자(帖子)’라고도 한다. 한편 조선시대 후기 문집에서는 ‘춘첩’과 ‘첩자’를 구분하였다. 춘첩은입춘날 [대문](/topic/대문)이나 집안 기둥에 ‘입춘대길 건양다경(立春大吉 建陽多慶)’ 같은 글귀를 써 붙이는 것이다. 한 해의 무사태평과 풍농을 기원하고 봄이 시작되었음을 자축하는 뜻을 담은 것을 말한다. 이에 반해 첩자는 섣달그믐날에 붉은색 종이에다 좋은 의미의 구절을 짝이 맞게 대구로 써서 문 위에 붙이는 것이다. 다른 말로 대련, 문첩(門帖)이라고 한다. 문 앞에 신도(神荼)와 울루(鬱壘) 두 문신(門神)을 그린 판자를 세운 데에서 유래한 것으로 보았다. 결국 춘첩과 첩자는 붙이는 시기와 목적이 다름을 나타낸 것이다. 춘첩과 첩자는 한국과 중국에서 사용하는 용어의 차이이고, 붙이는 시기가 한국과 중국이 다름에서 온 차이로 구분했다. 동아일보 1926년 2월 13일자에서는 춘첩을 우리는 입춘에 붙이지만 중국 화교들은 설에 붙이고, 춘첩을 쓰는 종이의 색깔이 우리는 흰 종이이지만 중국은 붉은 종이라고 적고 있다. 이 사실은 오늘날에도 그러하다. 우리는 입춘에 문구를 문에 붙이기에 ‘춘첩’, ‘입춘첩’이라는 용어가 일반화적이다. 그러나 중국은 설에 문에 붙이기에 문첩, 문장이 대구를 이루기에 대련이라는 용어를 주로 사용한다. 첩자는 춘첩을 포함하는 용어이다. 최영년(崔永年)의 『[해동죽지](/topic/해동죽지)(海東竹枝)』에서는 첩자가 시기에 따라 입춘에는 입춘첩자, 설날에는 연상첩자, 단오에는 [단오첩](/topic/단오첩)자로 나뉜다고 설명하고 있다. 또 민간에서 ‘입춘 붙인다.’라는 것은 입춘에 문짝과 기둥에 백성들이 축원하는 첩자를 붙이는 것을 말한다고 적고 있다. 조선시대에는 춘첩을 임금에게 바치기도 하고 신하들에게 나누어주기도 하였다. 춘첩 짓는 것은 예문관에서 담당했고, 왕에게 춘첩을 바친 것은 오래된 습속이다. 내용도 다양하여 만물에 새싹이 나는 봄에 대한 찬양과 임금의 은덕, 오복(五福) 등을 표현하고 있다. 민간에서는 춘첩을 이웃에게 나누어주기도 하였다. 당시에 문인들이 분주하게 붓을 놀리는 모습을 표현한 말도 있다. 자신을 위해 춘첩을 짓기도 했다. 이렇듯 이웃에서 글을 쓸 줄 아는 사람들이 주로 춘첩을 썼다. 궁궐에서는 설날 며칠 전에 홍문관과 예문관의 으뜸 벼슬인 대제학(大提學)을 불러 신하 가운데 글을 잘 짓는 이들을 뽑아 그들에게 [연상시](/topic/연상시)(延祥詩)를 짓게 하고, 그 가운데 합격한 것을 대궐의 문미(門楣)에 붙였다. 이는 춘첩 짓는 것을 학문의 평가 잣대로 삼은 것이다. 민간에서도 문에 붙인 춘첩을 통해 그 집안의 학문 실력을 가늠하기도 하였다. 궁궐의 춘첩 내용은 임금의 대전(大殿), 대왕대비의 대전에 따라 내용이 다르다. 글자 수도 오언, 칠언 등 다양하다. 유세명(柳世鳴)의 이란 시는 침실에도 입춘 첩자를 붙였음을 알려주는 자료이다. 어유봉(魚有鳳)의 은 19수에 이르는 긴 춘첩도 있었음을 말해준다. | 역사 | 춘첩(春帖)은 봄에 붙이기에 얻어진 명칭이다. 대구(對句)를 이룬 문구를 붙이기에 춘련(春聯) 또는 대련(對聯), 입춘에 붙이기에 ‘[입춘첩](/topic/입춘첩)’이라고도 부른다. 문에 붙이기 때문에 ‘문련(門聯)’, 문[기둥](/topic/기둥)에 붙이기에 ‘영련(楹聯)’, 일정한 크기에 표제(標題)를 적기에 ‘첩자(帖子)’라고도 한다. 한편 조선시대 후기 문집에서는 ‘춘첩’과 ‘첩자’를 구분하였다. 춘첩은입춘날 [대문](/topic/대문)이나 집안 기둥에 ‘입춘대길 건양다경(立春大吉 建陽多慶)’ 같은 글귀를 써 붙이는 것이다. 한 해의 무사태평과 풍농을 기원하고 봄이 시작되었음을 자축하는 뜻을 담은 것을 말한다. 이에 반해 첩자는 섣달그믐날에 붉은색 종이에다 좋은 의미의 구절을 짝이 맞게 대구로 써서 문 위에 붙이는 것이다. 다른 말로 대련, 문첩(門帖)이라고 한다. 문 앞에 신도(神荼)와 울루(鬱壘) 두 문신(門神)을 그린 판자를 세운 데에서 유래한 것으로 보았다. 결국 춘첩과 첩자는 붙이는 시기와 목적이 다름을 나타낸 것이다. 춘첩과 첩자는 한국과 중국에서 사용하는 용어의 차이이고, 붙이는 시기가 한국과 중국이 다름에서 온 차이로 구분했다. 동아일보 1926년 2월 13일자에서는 춘첩을 우리는 입춘에 붙이지만 중국 화교들은 설에 붙이고, 춘첩을 쓰는 종이의 색깔이 우리는 흰 종이이지만 중국은 붉은 종이라고 적고 있다. 이 사실은 오늘날에도 그러하다. 우리는 입춘에 문구를 문에 붙이기에 ‘춘첩’, ‘입춘첩’이라는 용어가 일반화적이다. 그러나 중국은 설에 문에 붙이기에 문첩, 문장이 대구를 이루기에 대련이라는 용어를 주로 사용한다. 첩자는 춘첩을 포함하는 용어이다. 최영년(崔永年)의 『[해동죽지](/topic/해동죽지)(海東竹枝)』에서는 첩자가 시기에 따라 입춘에는 입춘첩자, 설날에는 연상첩자, 단오에는 [단오첩](/topic/단오첩)자로 나뉜다고 설명하고 있다. 또 민간에서 ‘입춘 붙인다.’라는 것은 입춘에 문짝과 기둥에 백성들이 축원하는 첩자를 붙이는 것을 말한다고 적고 있다. 조선시대에는 춘첩을 임금에게 바치기도 하고 신하들에게 나누어주기도 하였다. 춘첩 짓는 것은 예문관에서 담당했고, 왕에게 춘첩을 바친 것은 오래된 습속이다. 내용도 다양하여 만물에 새싹이 나는 봄에 대한 찬양과 임금의 은덕, 오복(五福) 등을 표현하고 있다. 민간에서는 춘첩을 이웃에게 나누어주기도 하였다. 당시에 문인들이 분주하게 붓을 놀리는 모습을 표현한 말도 있다. 자신을 위해 춘첩을 짓기도 했다. 이렇듯 이웃에서 글을 쓸 줄 아는 사람들이 주로 춘첩을 썼다. 궁궐에서는 설날 며칠 전에 홍문관과 예문관의 으뜸 벼슬인 대제학(大提學)을 불러 신하 가운데 글을 잘 짓는 이들을 뽑아 그들에게 [연상시](/topic/연상시)(延祥詩)를 짓게 하고, 그 가운데 합격한 것을 대궐의 문미(門楣)에 붙였다. 이는 춘첩 짓는 것을 학문의 평가 잣대로 삼은 것이다. 민간에서도 문에 붙인 춘첩을 통해 그 집안의 학문 실력을 가늠하기도 하였다. 궁궐의 춘첩 내용은 임금의 대전(大殿), 대왕대비의 대전에 따라 내용이 다르다. 글자 수도 오언, 칠언 등 다양하다. 유세명(柳世鳴)의 이란 시는 침실에도 입춘 첩자를 붙였음을 알려주는 자료이다. 어유봉(魚有鳳)의 은 19수에 이르는 긴 춘첩도 있었음을 말해준다. | 지역사례 | 오늘날 경북 안동 [하회마을](/topic/하회마을)을 비롯한 몇몇 [반가](/topic/반가)를 제외하고는 춘첩을 볼 수 있는 지역이 그리 많지 않다. 안동의 경우 하회마을 양진당과 [류성룡](/topic/류성룡) 선생의 종택인 충효당, 도산면 퇴계 [이황](/topic/이황) 선생의 종택(宗宅) 등에서 비교적 완전한 춘첩을 볼 수 있다. 전라도지역의 경우 고창군 고창읍 도산리 김정회(金正會) 고가(古家)에서 춘첩 풍속을 엿볼 수 있지만 전주시 [한옥](/topic/한옥)마을에서는 춘첩을 붙인 집을 거의 볼 수 없다. 과거 반가에서는 춘첩의 문구로 학문의 높고 낮음을 따졌고, 어린 손자로 하여금 글을 짓게 하여 학문 실력을 남들에게 보이기도 하였다. 어느 가문에서는 춘첩의 문구를 적은 첩자를 별도로 보관하기도 하였다. 하회마을 각 집의 춘첩 내용은 차이를 보이며, 내용은 선대로부터 내려온 것이다. 집안 주인 가운데 한학(漢學)을 아는 사람이 있으면 그 문구의 내용이 변하기도 하지만 많은 사람이 기존의 춘첩 내용을 보고 베껴서 그 자리에 붙인다. 이것도 집안에 어른이 있는 경우에 한한다. 한국과 중국 춘첩 내용은 많은 문구가 고서의 내용 일부를 취해 조합한 것이어서 출처를 알아보려고 해도 모두 찾기가 무척 어렵다. 조운종(趙雲從)은 조선시대 [민가](/topic/민가)의 [대문](/topic/대문)에 ‘문의 신령께서 상서롭지 못한 것을 꾸짖어 물리치네(門神戶靈 呵禁不祥)’라는 첩자를 많이 붙였음을 지적하고 있다. 그의 지적대로 문신호령(門神戶靈), 가금불상(呵禁不祥) 등의 춘첩 문구는 오늘날 문에서도 보이지만 그리 일반적이지가 않다. 하회마을 양진당 대문에는 ‘성인을 두려워하고 어른의 말씀에 귀를 기울이다.’라는 뜻의 ‘외성인 문장자(畏聖人 聞長者)’ 라고 쓴 대련을 붙였다. 외성인이라는 문구는 공자가 말한 군자가 두려워해야 할 세 [가지](/topic/가지) 가운데 하나로, 『논어(論語)』에 나온다. 충효당 대문에는 ‘해마다 화평하고 풍년이라, 나라는 태평하고 백성은 편안하다.’라는 내용을 담은 ‘세화연풍 국태민안(歲和年豐 國泰民安)’ 춘첩을 붙였다. 귀촌종택의 경우는 대문에 ‘막힘은 가고 태평함이 오라. 옛것을 버리고 새것을 취한다.’라는 뜻의 ‘부왕태래 거구취신(否往泰來 去舊就新)’ 대련을 붙였다. 주인의 개혁적인 성향을 엿볼 수 있다. [하회탈](/topic/하회탈) 전문점인 승고재의 대문에는 ‘요임금과 순임금 때처럼 태평성대하길 바란다.’라는 뜻의 ‘요지일월 순지건곤(堯之日月 舜之乾坤)’ 대련을 붙였다. 집안이 태평성대해지기를 바라는 주인의 마음을 담은 것이다. 이 문구는 『[동국세시기](/topic/동국세시기)』에도 보인다. 이 밖에 ‘만세를 누리고 복이 끝이 없어라.’라는 내용의 ‘수무당 복무극(壽無堂 福無極)’, ‘하늘과 같이 끝이 없고, 더욱 만수무강하라.’라는 ‘여천무극 연년만수(與天無極 延年萬壽)’, ‘마음은 후회가 없어야 하고, 얼굴은 부끄럽지 않아야 한다.’라는 뜻의 ‘심불참 면불괴(心不懺 面不愧)’, ‘온갖 상서로움이 들어오다.’의 ‘납백상(納百祥)’ 등의 문구를 붙였다. 안동시 도산면 토계리에 위치한 퇴계 이황 종택의 대문에는 ‘천리를 받들고 스스로 깨달아 연다.’라는 뜻의 ‘봉천리 계오생(奉天理 啓吾生)’ 문구를 붙였다. 이 문구는 대문뿐만 아니라 정자(亭子) 출입구에도 ‘나 오(吾)’자 대신 ‘백성 민(民)’자로 바꾸어 붙였다. 퇴계 종택은 1929년 13대손인 하정공(霞汀公) 이충호(李忠鎬) 씨가 새로 지은 집으로. 문과 문[기둥](/topic/기둥) 곳곳에 대련이 붙여져 있다. 한 가지 특징은 대문을 비롯한 일반 문의 대련이 4글자인 반면에 방문과 방문 사이 기둥의 대련은 7글자로 통일성을 보인다는 점이다. 또한 주인의 생각에 따라 대련의 문구가 바뀌었음을 2010년에 쓴 춘첩의 문구에서 엿볼 수 있다. 춘첩의 문구는 교장 출신인 종손 이근필 씨가 쓴 것으로, 예전부터 집안에서 사용한 춘첩 문구이다. 퇴계 종택 춘첩은 ‘건양다경’의 ‘기쁠 경(慶)’자 대신 ‘경치 경(景)’자를 썼다. 이것은 고조부의 이름에 경(景)자가 들어가서 그렇게 하였다고 한다. 퇴계 종택 [사당](/topic/사당) 정문과 [부엌](/topic/부엌)문에는 일반 고택과 달리 네 개의 춘첩을 붙였다. [중문](/topic/중문)에는 문신인 신도와 울루 이름을 써 붙였다. 옛 기록처럼 우리 대문에 두 문신이 존재하였음을 보여주는 것이다. 전북 고창군에 있는 김정회 고택 대문에는 ‘용과 호랑이가 집을 지킨다.’는 뜻으로 ‘용호수성 풍운호영(龍虎守城 風雲護營)”이라는 문구를 붙인다. 집을 성과 군영으로 표현한 것이 재미있다. 본래 용과 호랑이는 세화(歲畫)이다. 이것으로 춘첩을 만든 것이다. 노모(老母)가 거주하는 방 위에는 노모의 호인 유정(裕庭)을 따와 장수를 기원한 문구를 붙인 것도 이 집에서만 볼 수 있는 춘첩이다. 한편, 전남 영광군 영광읍 입석리 신씨 [종가](/topic/종가)(전남민속자료 26호) 대문에는 500년이 된 종가임을 알리는 춘첩을 대문 기둥에 새겨두었다. 경남 산청군 신등면 김씨의 [곳간](/topic/곳간)에는 ‘한지태창 진지태창(漢之太倉 秦之太倉)’이라는 문구를 써서 한나라와 진나라의 큰 곳간처럼 곡식이 늘어나기를 바란다. 구체적으로 춘첩의 내용을 보면 다음과 같다. (가) 양진당 : 경북 안동시 풍천면 | 위치 | 내용 | 의미 | | -------- | -------- | -------- | | [사랑채](/topic/사랑채) 대문좌우 | 畏聖人(외성인) 聞長者(문장자) | 성인을 경외하고 어른의 말씀에 귀를 기울이다. | | 사랑채 대문좌 | 瑞日祥雲(서일상운) | 상서로운 태양과 구름처럼 좋은 것이 깃들라. | | [안채](/topic/안채)[마루](/topic/마루) | 學優登仕(학우등사) | 학문을 하고서 여가가 있으면 벼슬하라. | | 조모방 뒤 | 以友輔仁(이우보인) | 군자는 글로써 벗을 모으고, 벗으로써 인(仁)을 돕는다. | | 안채 대중문 | 三陽泰回(삼양태회) 百福鼎臻(백복정진) | 모든 일이 뜻과 같이 잘되어 가라. 모든 복이 모이도다. | | | 立春大吉(입춘대길) 建陽多慶(건양다경) | 입춘이 되니 크게 길할 것이요, 따스한 기운이 도니 경사가 많으리라. | | 안채 [찬방](/topic/찬방) | 財數大通(재수대통) | 좋은 일을 만나 운수가 크게 트이다. | | 안채 고방 | 降福洋洋(강복양양) | 복을 내림이 바다(가득함)와 같도다. | | 안채 부엌 | 龍輸五福(용수오복) 虎逐三災(호축삼재) | 용은 오복을 들여오고, 호랑이는 재앙을 쫓아낸다. | | 안채 부엌 | 薪水自足(신수자족) | 봉양이 이로부터 시작된다. | | 사당 [쪽문](/topic/쪽문) | 統之有宗(통지유종) 會之有元(회지유원) | 아우르면 중심[宗]이 있고, 모으면 시작[元]이 있다. | 양진당 : 경북 안동시 풍천면 (나) 충효당 : 경북 안동시 풍천면 | 위치 | 내용 | 의미 | | -------- | -------- | -------- | | [솟을대문](/topic/솟을대문) 좌우 | 歲和年豐(세화연풍) 國泰民安(국태민안) | 해마다 화평하고 풍년이어라, 나라는 태평하고 백성은 편안하여라. | | 중문 좌우 | 三陽泰回(삼양태회) | 모든 일이 뜻과 같이 잘되어 가라. | | 고방문 | 取之無禁(취지무금) | 취하되 금하는 이가 없다. | | | 充隘露積(충애노적) | 가득 쌓이도다. | | 통방문 | 敬天愛人(경천애인) | 하늘을 공경하고 사람을 사랑하라. | | 사랑문 좌우 | 靜坐看書一昧長(정좌간서일매장) | 조용히 앉아 오랜 시간 책을 본다. | | | 忠孝之外無事業(충효지외무사업) | 충효 이외에 다른 사업은 따로 없도다. | | 우측 [사랑방](/topic/사랑방)문 | 以文會友(이문회우) 學優登仕(학우등사) | 군자는 글로써 벗을 모으고, 벗으로써 인(仁)을 돕는다. 학문을 하고서 여가가 있으면 벼슬하고, 벼슬을 하고서 여가가 있으면 학문하라. | | 사당문 | 敢告己未立春(감고기미입춘) | 감히 기미년 입춘에 고하나이다. | | 조모 우좌 | 萬壽無彊(만수무강) 財數大通(재수대통) | 만세를 누리고, 좋은 일을 만나 운수가 크게 트이다. | | 조모 후문 | 笑門萬福來(소문만복래) | 웃음소리에 문으로 만복이 들어오다. | | 신부방 앞문 | 萬事如意(만사여의) | 온갖 일이 뜻대로 이루어지다. | | 신부방 뒷문 | 靜坐看書一昧長(정좌간서일매장) | 조용히 앉아 오랜 시간 책을 본다. | | 조모방 [다락](/topic/다락)문 | 金帛陳陳(금백진진) | 금과 비단(재물)이 가득하도다. | | [안방](/topic/안방) 옆문 | 降福洋洋(강복양양) | 복을 내림이 바다(가득함)와 같도다. | | 안방 옆문 중앙 | 萬堂和氣(만당화기) | 만당에 화기가 돈다. | | 안방문 우좌 | 笑門萬福來(소문만복래) 家和萬事成(가화만사성) | 웃음소리에 문으로 만복이 들어오고, 집안에 온갖 일이 이루어지다. | | 부엌문 우좌 | 瑞雲祥日(서운상일) 建陽多慶(건양다경) | 상서로운 구름과 햇빛. 따스한 기운이 도니 경사가 많으리라. | | 장광문 | 甘且旨(감차지) | 달고도 맛있다. | | 도장문 | 充於內(충어내) | 집안에 가득하다. | | 안문 우좌 | 時和年豐(시화연풍) | 언제나 화평하고 풍성한 세월이 되어라. | | 안방 다락문 | 酒肴陳陳(주효진진) | 술과 안주가 가득 하도다. | | 곳간문 | 用之不竭(용지불갈) | 써도 다함이 없다. | | | 立春大吉(입춘대길) 國泰民安(국태민안) | 입춘에는 크게 좋은 일이 있고, 나라가 태평하고 백성이 편안하여라. | 충효당 : 경북 안동시 풍천면 (다) 하회마을의 기타 대문 | 귀촌종택 | 대문좌우 | 否往泰來(부왕태래) 去舊就新(거구취신) | 막힘은 가고 태평함이 오라. 옛것을 버리고 새것을 취한다. | | -------- | -------- | -------- | -------- | | 승고재 | 대문좌우 | 堯之日月(요지일월) 舜之乾坤(순지건곤) | 요임금과 순임금 때처럼 태평성대롭길 바란다. | | 기타 가옥 | | 壽無堂(수무당) 福無極(복무극) | 만세를 누리고 복은 끝이 없어라. | | | | 納百祥(납백상) | 온갖 상서로움이 들어오다. | | | | 祛三災(거삼재) | 삼재를 없애다. | | | | 心不懺(심불참) 面不愧(면불괴) | 마음은 후회가 없어야 하고, 얼굴은 부끄럽지 않아야 한다. | | | | 虎(호) 龍(용) | 호랑이와 용. | | | | 與天無極(여천무극) 延年萬壽(연년만수) | 하늘과 같이 끝이 없고, 더욱 만수무강하라. | 하회마을의 대문 (라) 퇴계 종택 | 위치 | 내용 | 의미 | | -------- | -------- | -------- | | 대문 | 奉天理(봉천리) 啓吾生(계오생) | 천리를 받들고 자기 스스로 깨달아 연다. | | 정자 정문 | 奉天理(봉천리) 啓民生(계민생) | 천리를 받들고 백성이 스스로 깨달아 연다. | | 사당 정문 | 立春大吉(입춘대길) 建陽多景(건양다경) 門神戶靈(문신호령) 呵禁不祥(가금불상) | 입춘이 되니 크게 길할 것이요, 따스한 기운이 도니 경사가 많으리라. 집에 깃든 신령이 상서롭지 못한 것을 물리친다. | | 사랑채 [툇마루](/topic/툇마루)문 | 立春大吉(입춘대길) 建陽多景(건양다경) | 입춘이 되니 크게 길할 것이요, 따스한 기운이 도니 경사가 많으리라. | | 중문 | 神荼(신도) 鬱壘(울루) 門神戶靈(문신호령) 呵禁不祥(가금불상) | 신도와 울루. 집에 깃든 신령이 상서롭지 못한 것을 물리친다. | | 부엌문 | 立春大吉(입춘대길) 建陽多景(건양다경) 門神戶靈(문신호령) 呵禁不祥(가금불상) | 입춘이 되니 크게 길할 것이요, 따스한 기운이 도니 경사가 많으리라. 집에 깃든 신령이 상서롭지 못한 것을 물리친다. | | 마루 창살문 | 立春大吉(입춘대길) 建陽多景(건양다경) | 입춘이 되니 크게 길할 것이요, 따스한 기운이 도니 경사가 많으리라. | | | 北陸擬陰盡(북육의음진) 千門淑色新(천문숙색신) | 북쪽 땅의 음지가 다해서 녹으니 문마다 맑은 기운이 새롭다. | | 샛문 | 正自啓自(정자계자) | 스스로 바르게 함으로 자신을 깨우쳐라. | | 안채 곳간문 | 禍福無門(화복무문) 惟人所召(유인소소) | 화와 복은 따로 문이 있는 것이 아니라 모두 스스로 불러들이는 것이다. | | 정자 창고문 | 立春大吉(입춘대길) 建陽多景(건양다경) | 입춘이 되니 크게 길할 것이요, 따스한 기운이 도니 경사가 많으리라. | 퇴계 종택 (마) 김정회(金正會) 고가(古家) : 전북 고창군 고창읍 도산리 | 위치 | 내용 | 의미 | | -------- | -------- | -------- | | 노모의 방문 | 裕庭康寧(유정강녕) | 유정(노모)이 강녕하다. | | | 門照老人星(문조노인성) | 문에 노인성(老人星)이 비친다. | | | 子孫和平(자손화평) | 자손이 평안하다. | | 부엌문 | 立春大吉(입춘대길) | 입춘이니 크게 길하다. | | | 建陽多慶(건양다경) | 양기가 일어나니 경사가 많도다. | | 곳간 | 時和年豊(시화연풍) | 시절이 평화롭고 풍년이 온다. | | | 乃積乃倉(내적내창) | 창고에 곡식이 가득하다. | | | 立春大吉(입춘대길) | 입춘이니 크게 길하다. | | 곳간 | 立春(입춘) 大吉(대길) | 입춘 대길 | | 사랑채 앞문 | 立春(입춘) | 입춘 | | | 孝子入則孝(효자입칙효) | 효자가 집으로 돌아와 효를 행한다. | | | 溫故而知新(온고이지신) | 옛것을 익히고 새로운 것을 배운다. | | 대문 | 龍虎守城(용호수성) | 용과 호랑이가 성을 지키다. | | | 風雲護營(풍운호영) | 바람과 구름이 진영을 지키다. | 김정회(金正會) 고가(古家) : 전북 고창군 고창읍 도산리 | 가옥 | 위치 | 내용 | 의미 | | -------- | -------- | -------- | -------- | | 괴헌 고택 (경북 영주) | 문 안쪽 | 掃地黃金出(소지황금출) 開門萬福來(개문만복래) | 땅을 쓸면 황금이 생기고, 문을 열면 만복이 들어온다. | | | 광 | 陳陳紅腐(진진흥부) 乃積乃倉(내적내창) | 붉은 두부가 넓게 깔려 있고 곳간에 쌓여라 | | | 방문 | 子孫萬世榮(자손만세영) | 자손 만만대 영화로워라 | | | | 家和萬事成(가화만사성) | 집안이 평화롭고 모든 일이 이루어지다. | | | | 父母千年壽(부모천년수) | 부모가 천년 장수하시라 | | 경주최씨종가 (경북 대구) | 곳간 | 綽有餘裕(작유여유) 量八爲出(양팔위출) | 여유가 있고 넉넉하고 많은 양이 생산되어라. | | | 광 | 以齊以整(이제이정) 百具在是(백구재시) | 몸과 마음을 가지런히 하여 옳은 일을 하다. | | | 부엌 | 而樵而汲(이초이급) 日用飮食(일용음식) | 나무와 물로 매일 먹을 음식을 만들다. | | | 중문 | 瑞氣集門(서기집문) 和風瑞雲(화풍서운) | 상서로운 기운이 문으로 모이고, 따스한 바람에 상서로운 구름이 온다. | | 지역사례 | 오늘날 경북 안동 [하회마을](/topic/하회마을)을 비롯한 몇몇 [반가](/topic/반가)를 제외하고는 춘첩을 볼 수 있는 지역이 그리 많지 않다. 안동의 경우 하회마을 양진당과 [류성룡](/topic/류성룡) 선생의 종택인 충효당, 도산면 퇴계 [이황](/topic/이황) 선생의 종택(宗宅) 등에서 비교적 완전한 춘첩을 볼 수 있다. 전라도지역의 경우 고창군 고창읍 도산리 김정회(金正會) 고가(古家)에서 춘첩 풍속을 엿볼 수 있지만 전주시 [한옥](/topic/한옥)마을에서는 춘첩을 붙인 집을 거의 볼 수 없다. 과거 반가에서는 춘첩의 문구로 학문의 높고 낮음을 따졌고, 어린 손자로 하여금 글을 짓게 하여 학문 실력을 남들에게 보이기도 하였다. 어느 가문에서는 춘첩의 문구를 적은 첩자를 별도로 보관하기도 하였다. 하회마을 각 집의 춘첩 내용은 차이를 보이며, 내용은 선대로부터 내려온 것이다. 집안 주인 가운데 한학(漢學)을 아는 사람이 있으면 그 문구의 내용이 변하기도 하지만 많은 사람이 기존의 춘첩 내용을 보고 베껴서 그 자리에 붙인다. 이것도 집안에 어른이 있는 경우에 한한다. 한국과 중국 춘첩 내용은 많은 문구가 고서의 내용 일부를 취해 조합한 것이어서 출처를 알아보려고 해도 모두 찾기가 무척 어렵다. 조운종(趙雲從)은 조선시대 [민가](/topic/민가)의 [대문](/topic/대문)에 ‘문의 신령께서 상서롭지 못한 것을 꾸짖어 물리치네(門神戶靈 呵禁不祥)’라는 첩자를 많이 붙였음을 지적하고 있다. 그의 지적대로 문신호령(門神戶靈), 가금불상(呵禁不祥) 등의 춘첩 문구는 오늘날 문에서도 보이지만 그리 일반적이지가 않다. 하회마을 양진당 대문에는 ‘성인을 두려워하고 어른의 말씀에 귀를 기울이다.’라는 뜻의 ‘외성인 문장자(畏聖人 聞長者)’ 라고 쓴 대련을 붙였다. 외성인이라는 문구는 공자가 말한 군자가 두려워해야 할 세 [가지](/topic/가지) 가운데 하나로, 『논어(論語)』에 나온다. 충효당 대문에는 ‘해마다 화평하고 풍년이라, 나라는 태평하고 백성은 편안하다.’라는 내용을 담은 ‘세화연풍 국태민안(歲和年豐 國泰民安)’ 춘첩을 붙였다. 귀촌종택의 경우는 대문에 ‘막힘은 가고 태평함이 오라. 옛것을 버리고 새것을 취한다.’라는 뜻의 ‘부왕태래 거구취신(否往泰來 去舊就新)’ 대련을 붙였다. 주인의 개혁적인 성향을 엿볼 수 있다. [하회탈](/topic/하회탈) 전문점인 승고재의 대문에는 ‘요임금과 순임금 때처럼 태평성대하길 바란다.’라는 뜻의 ‘요지일월 순지건곤(堯之日月 舜之乾坤)’ 대련을 붙였다. 집안이 태평성대해지기를 바라는 주인의 마음을 담은 것이다. 이 문구는 『[동국세시기](/topic/동국세시기)』에도 보인다. 이 밖에 ‘만세를 누리고 복이 끝이 없어라.’라는 내용의 ‘수무당 복무극(壽無堂 福無極)’, ‘하늘과 같이 끝이 없고, 더욱 만수무강하라.’라는 ‘여천무극 연년만수(與天無極 延年萬壽)’, ‘마음은 후회가 없어야 하고, 얼굴은 부끄럽지 않아야 한다.’라는 뜻의 ‘심불참 면불괴(心不懺 面不愧)’, ‘온갖 상서로움이 들어오다.’의 ‘납백상(納百祥)’ 등의 문구를 붙였다. 안동시 도산면 토계리에 위치한 퇴계 이황 종택의 대문에는 ‘천리를 받들고 스스로 깨달아 연다.’라는 뜻의 ‘봉천리 계오생(奉天理 啓吾生)’ 문구를 붙였다. 이 문구는 대문뿐만 아니라 정자(亭子) 출입구에도 ‘나 오(吾)’자 대신 ‘백성 민(民)’자로 바꾸어 붙였다. 퇴계 종택은 1929년 13대손인 하정공(霞汀公) 이충호(李忠鎬) 씨가 새로 지은 집으로. 문과 문[기둥](/topic/기둥) 곳곳에 대련이 붙여져 있다. 한 가지 특징은 대문을 비롯한 일반 문의 대련이 4글자인 반면에 방문과 방문 사이 기둥의 대련은 7글자로 통일성을 보인다는 점이다. 또한 주인의 생각에 따라 대련의 문구가 바뀌었음을 2010년에 쓴 춘첩의 문구에서 엿볼 수 있다. 춘첩의 문구는 교장 출신인 종손 이근필 씨가 쓴 것으로, 예전부터 집안에서 사용한 춘첩 문구이다. 퇴계 종택 춘첩은 ‘건양다경’의 ‘기쁠 경(慶)’자 대신 ‘경치 경(景)’자를 썼다. 이것은 고조부의 이름에 경(景)자가 들어가서 그렇게 하였다고 한다. 퇴계 종택 [사당](/topic/사당) 정문과 [부엌](/topic/부엌)문에는 일반 고택과 달리 네 개의 춘첩을 붙였다. [중문](/topic/중문)에는 문신인 신도와 울루 이름을 써 붙였다. 옛 기록처럼 우리 대문에 두 문신이 존재하였음을 보여주는 것이다. 전북 고창군에 있는 김정회 고택 대문에는 ‘용과 호랑이가 집을 지킨다.’는 뜻으로 ‘용호수성 풍운호영(龍虎守城 風雲護營)”이라는 문구를 붙인다. 집을 성과 군영으로 표현한 것이 재미있다. 본래 용과 호랑이는 세화(歲畫)이다. 이것으로 춘첩을 만든 것이다. 노모(老母)가 거주하는 방 위에는 노모의 호인 유정(裕庭)을 따와 장수를 기원한 문구를 붙인 것도 이 집에서만 볼 수 있는 춘첩이다. 한편, 전남 영광군 영광읍 입석리 신씨 [종가](/topic/종가)(전남민속자료 26호) 대문에는 500년이 된 종가임을 알리는 춘첩을 대문 기둥에 새겨두었다. 경남 산청군 신등면 김씨의 [곳간](/topic/곳간)에는 ‘한지태창 진지태창(漢之太倉 秦之太倉)’이라는 문구를 써서 한나라와 진나라의 큰 곳간처럼 곡식이 늘어나기를 바란다. 구체적으로 춘첩의 내용을 보면 다음과 같다. (가) 양진당 : 경북 안동시 풍천면 | 위치 | 내용 | 의미 | | -------- | -------- | -------- | | [사랑채](/topic/사랑채) 대문좌우 | 畏聖人(외성인) 聞長者(문장자) | 성인을 경외하고 어른의 말씀에 귀를 기울이다. | | 사랑채 대문좌 | 瑞日祥雲(서일상운) | 상서로운 태양과 구름처럼 좋은 것이 깃들라. | | [안채](/topic/안채)[마루](/topic/마루) | 學優登仕(학우등사) | 학문을 하고서 여가가 있으면 벼슬하라. | | 조모방 뒤 | 以友輔仁(이우보인) | 군자는 글로써 벗을 모으고, 벗으로써 인(仁)을 돕는다. | | 안채 대중문 | 三陽泰回(삼양태회) 百福鼎臻(백복정진) | 모든 일이 뜻과 같이 잘되어 가라. 모든 복이 모이도다. | | | 立春大吉(입춘대길) 建陽多慶(건양다경) | 입춘이 되니 크게 길할 것이요, 따스한 기운이 도니 경사가 많으리라. | | 안채 [찬방](/topic/찬방) | 財數大通(재수대통) | 좋은 일을 만나 운수가 크게 트이다. | | 안채 고방 | 降福洋洋(강복양양) | 복을 내림이 바다(가득함)와 같도다. | | 안채 부엌 | 龍輸五福(용수오복) 虎逐三災(호축삼재) | 용은 오복을 들여오고, 호랑이는 재앙을 쫓아낸다. | | 안채 부엌 | 薪水自足(신수자족) | 봉양이 이로부터 시작된다. | | 사당 [쪽문](/topic/쪽문) | 統之有宗(통지유종) 會之有元(회지유원) | 아우르면 중심[宗]이 있고, 모으면 시작[元]이 있다. | 양진당 : 경북 안동시 풍천면 (나) 충효당 : 경북 안동시 풍천면 | 위치 | 내용 | 의미 | | -------- | -------- | -------- | | [솟을대문](/topic/솟을대문) 좌우 | 歲和年豐(세화연풍) 國泰民安(국태민안) | 해마다 화평하고 풍년이어라, 나라는 태평하고 백성은 편안하여라. | | 중문 좌우 | 三陽泰回(삼양태회) | 모든 일이 뜻과 같이 잘되어 가라. | | 고방문 | 取之無禁(취지무금) | 취하되 금하는 이가 없다. | | | 充隘露積(충애노적) | 가득 쌓이도다. | | 통방문 | 敬天愛人(경천애인) | 하늘을 공경하고 사람을 사랑하라. | | 사랑문 좌우 | 靜坐看書一昧長(정좌간서일매장) | 조용히 앉아 오랜 시간 책을 본다. | | | 忠孝之外無事業(충효지외무사업) | 충효 이외에 다른 사업은 따로 없도다. | | 우측 [사랑방](/topic/사랑방)문 | 以文會友(이문회우) 學優登仕(학우등사) | 군자는 글로써 벗을 모으고, 벗으로써 인(仁)을 돕는다. 학문을 하고서 여가가 있으면 벼슬하고, 벼슬을 하고서 여가가 있으면 학문하라. | | 사당문 | 敢告己未立春(감고기미입춘) | 감히 기미년 입춘에 고하나이다. | | 조모 우좌 | 萬壽無彊(만수무강) 財數大通(재수대통) | 만세를 누리고, 좋은 일을 만나 운수가 크게 트이다. | | 조모 후문 | 笑門萬福來(소문만복래) | 웃음소리에 문으로 만복이 들어오다. | | 신부방 앞문 | 萬事如意(만사여의) | 온갖 일이 뜻대로 이루어지다. | | 신부방 뒷문 | 靜坐看書一昧長(정좌간서일매장) | 조용히 앉아 오랜 시간 책을 본다. | | 조모방 [다락](/topic/다락)문 | 金帛陳陳(금백진진) | 금과 비단(재물)이 가득하도다. | | [안방](/topic/안방) 옆문 | 降福洋洋(강복양양) | 복을 내림이 바다(가득함)와 같도다. | | 안방 옆문 중앙 | 萬堂和氣(만당화기) | 만당에 화기가 돈다. | | 안방문 우좌 | 笑門萬福來(소문만복래) 家和萬事成(가화만사성) | 웃음소리에 문으로 만복이 들어오고, 집안에 온갖 일이 이루어지다. | | 부엌문 우좌 | 瑞雲祥日(서운상일) 建陽多慶(건양다경) | 상서로운 구름과 햇빛. 따스한 기운이 도니 경사가 많으리라. | | 장광문 | 甘且旨(감차지) | 달고도 맛있다. | | 도장문 | 充於內(충어내) | 집안에 가득하다. | | 안문 우좌 | 時和年豐(시화연풍) | 언제나 화평하고 풍성한 세월이 되어라. | | 안방 다락문 | 酒肴陳陳(주효진진) | 술과 안주가 가득 하도다. | | 곳간문 | 用之不竭(용지불갈) | 써도 다함이 없다. | | | 立春大吉(입춘대길) 國泰民安(국태민안) | 입춘에는 크게 좋은 일이 있고, 나라가 태평하고 백성이 편안하여라. | 충효당 : 경북 안동시 풍천면 (다) 하회마을의 기타 대문 | 귀촌종택 | 대문좌우 | 否往泰來(부왕태래) 去舊就新(거구취신) | 막힘은 가고 태평함이 오라. 옛것을 버리고 새것을 취한다. | | -------- | -------- | -------- | -------- | | 승고재 | 대문좌우 | 堯之日月(요지일월) 舜之乾坤(순지건곤) | 요임금과 순임금 때처럼 태평성대롭길 바란다. | | 기타 가옥 | | 壽無堂(수무당) 福無極(복무극) | 만세를 누리고 복은 끝이 없어라. | | | | 納百祥(납백상) | 온갖 상서로움이 들어오다. | | | | 祛三災(거삼재) | 삼재를 없애다. | | | | 心不懺(심불참) 面不愧(면불괴) | 마음은 후회가 없어야 하고, 얼굴은 부끄럽지 않아야 한다. | | | | 虎(호) 龍(용) | 호랑이와 용. | | | | 與天無極(여천무극) 延年萬壽(연년만수) | 하늘과 같이 끝이 없고, 더욱 만수무강하라. | 하회마을의 대문 (라) 퇴계 종택 | 위치 | 내용 | 의미 | | -------- | -------- | -------- | | 대문 | 奉天理(봉천리) 啓吾生(계오생) | 천리를 받들고 자기 스스로 깨달아 연다. | | 정자 정문 | 奉天理(봉천리) 啓民生(계민생) | 천리를 받들고 백성이 스스로 깨달아 연다. | | 사당 정문 | 立春大吉(입춘대길) 建陽多景(건양다경) 門神戶靈(문신호령) 呵禁不祥(가금불상) | 입춘이 되니 크게 길할 것이요, 따스한 기운이 도니 경사가 많으리라. 집에 깃든 신령이 상서롭지 못한 것을 물리친다. | | 사랑채 [툇마루](/topic/툇마루)문 | 立春大吉(입춘대길) 建陽多景(건양다경) | 입춘이 되니 크게 길할 것이요, 따스한 기운이 도니 경사가 많으리라. | | 중문 | 神荼(신도) 鬱壘(울루) 門神戶靈(문신호령) 呵禁不祥(가금불상) | 신도와 울루. 집에 깃든 신령이 상서롭지 못한 것을 물리친다. | | 부엌문 | 立春大吉(입춘대길) 建陽多景(건양다경) 門神戶靈(문신호령) 呵禁不祥(가금불상) | 입춘이 되니 크게 길할 것이요, 따스한 기운이 도니 경사가 많으리라. 집에 깃든 신령이 상서롭지 못한 것을 물리친다. | | 마루 창살문 | 立春大吉(입춘대길) 建陽多景(건양다경) | 입춘이 되니 크게 길할 것이요, 따스한 기운이 도니 경사가 많으리라. | | | 北陸擬陰盡(북육의음진) 千門淑色新(천문숙색신) | 북쪽 땅의 음지가 다해서 녹으니 문마다 맑은 기운이 새롭다. | | 샛문 | 正自啓自(정자계자) | 스스로 바르게 함으로 자신을 깨우쳐라. | | 안채 곳간문 | 禍福無門(화복무문) 惟人所召(유인소소) | 화와 복은 따로 문이 있는 것이 아니라 모두 스스로 불러들이는 것이다. | | 정자 창고문 | 立春大吉(입춘대길) 建陽多景(건양다경) | 입춘이 되니 크게 길할 것이요, 따스한 기운이 도니 경사가 많으리라. | 퇴계 종택 (마) 김정회(金正會) 고가(古家) : 전북 고창군 고창읍 도산리 | 위치 | 내용 | 의미 | | -------- | -------- | -------- | | 노모의 방문 | 裕庭康寧(유정강녕) | 유정(노모)이 강녕하다. | | | 門照老人星(문조노인성) | 문에 노인성(老人星)이 비친다. | | | 子孫和平(자손화평) | 자손이 평안하다. | | 부엌문 | 立春大吉(입춘대길) | 입춘이니 크게 길하다. | | | 建陽多慶(건양다경) | 양기가 일어나니 경사가 많도다. | | 곳간 | 時和年豊(시화연풍) | 시절이 평화롭고 풍년이 온다. | | | 乃積乃倉(내적내창) | 창고에 곡식이 가득하다. | | | 立春大吉(입춘대길) | 입춘이니 크게 길하다. | | 곳간 | 立春(입춘) 大吉(대길) | 입춘 대길 | | 사랑채 앞문 | 立春(입춘) | 입춘 | | | 孝子入則孝(효자입칙효) | 효자가 집으로 돌아와 효를 행한다. | | | 溫故而知新(온고이지신) | 옛것을 익히고 새로운 것을 배운다. | | 대문 | 龍虎守城(용호수성) | 용과 호랑이가 성을 지키다. | | | 風雲護營(풍운호영) | 바람과 구름이 진영을 지키다. | 김정회(金正會) 고가(古家) : 전북 고창군 고창읍 도산리 | 가옥 | 위치 | 내용 | 의미 | | -------- | -------- | -------- | -------- | | 괴헌 고택 (경북 영주) | 문 안쪽 | 掃地黃金出(소지황금출) 開門萬福來(개문만복래) | 땅을 쓸면 황금이 생기고, 문을 열면 만복이 들어온다. | | | 광 | 陳陳紅腐(진진흥부) 乃積乃倉(내적내창) | 붉은 두부가 넓게 깔려 있고 곳간에 쌓여라 | | | 방문 | 子孫萬世榮(자손만세영) | 자손 만만대 영화로워라 | | | | 家和萬事成(가화만사성) | 집안이 평화롭고 모든 일이 이루어지다. | | | | 父母千年壽(부모천년수) | 부모가 천년 장수하시라 | | 경주최씨종가 (경북 대구) | 곳간 | 綽有餘裕(작유여유) 量八爲出(양팔위출) | 여유가 있고 넉넉하고 많은 양이 생산되어라. | | | 광 | 以齊以整(이제이정) 百具在是(백구재시) | 몸과 마음을 가지런히 하여 옳은 일을 하다. | | | 부엌 | 而樵而汲(이초이급) 日用飮食(일용음식) | 나무와 물로 매일 먹을 음식을 만들다. | | | 중문 | 瑞氣集門(서기집문) 和風瑞雲(화풍서운) | 상서로운 기운이 문으로 모이고, 따스한 바람에 상서로운 구름이 온다. | | 의의 | 춘첩은 [대문](/topic/대문) 이외에도 집안 곳곳에 붙이기도 하는데, 공간과 기능에 따라 다른 내용의 춘첩을 붙인다. 예를 들어 [외양간](/topic/외양간)에는 [가축](/topic/가축)이 흥성하기를 기원하는 춘첩을 붙이고, 창고에는 곡식이 가득하기를 바라는 마음을 글로 써서 붙인다. 우리나라 춘첩 가운데 ‘입춘대길 건양다경’ 문구가 흔하게 보이지만 그 밖의 춘첩은 개인의 가풍과 원망(願望) 등에 따라 내용이 달라짐을 알 수 있다. | 참고문헌 | 한국세시풍속자료집성 (국립민속박물관, 2003~2005) 조선후기 문집 (국립민속박물관, 2005) 문과 상징 (정연학, 시월, 2009) | 의의 | 춘첩은 [대문](/topic/대문) 이외에도 집안 곳곳에 붙이기도 하는데, 공간과 기능에 따라 다른 내용의 춘첩을 붙인다. 예를 들어 [외양간](/topic/외양간)에는 [가축](/topic/가축)이 흥성하기를 기원하는 춘첩을 붙이고, 창고에는 곡식이 가득하기를 바라는 마음을 글로 써서 붙인다. 우리나라 춘첩 가운데 ‘입춘대길 건양다경’ 문구가 흔하게 보이지만 그 밖의 춘첩은 개인의 가풍과 원망(願望) 등에 따라 내용이 달라짐을 알 수 있다. | 참고문헌 | 한국세시풍속자료집성 (국립민속박물관, 2003~2005) 조선후기 문집 (국립민속박물관, 2005) 문과 상징 (정연학, 시월, 2009) |

|---|

| 춘첩 |  13947 춘첩 |

|---|---|

| 춘첩 |  13953 춘첩 |

| 춘첩 |  13952 춘첩 |

| 춘첩 |  13951 춘첩 |

| 춘첩 |  13950 춘첩 |

| 춘첩 |  13949 춘첩 |

| 춘첩 |  13948 춘첩 |

| 춘첩 |  13947 춘첩 |

| 춘첩 |  13953 춘첩 |

| 춘첩 |  13952 춘첩 |

| 춘첩 |  13951 춘첩 |

| 춘첩 |  13950 춘첩 |

| 춘첩 |  13949 춘첩 |

| 춘첩 |  13948 춘첩 |

0 Comments