한국무속신앙사전

가정과 [마을](/topic/마을)의 안녕을 수호하는 신. 서낭신은 마을 어귀의 노거수(老巨樹), 고갯마루의 돌무더기, 제당 등 마을에 따라 좌정한 곳이 다르다. 뱃일을 하는 사람들은 안전과 풍어를 바라는 마음으로 자신의 배에 서낭신을 모시기도 한다. 이에 따라 서낭은 마을 간의 경계신, 풍요신의 기능도 지니고 있다. 마을에서는 해마다 날을 잡거나 특정일에 서낭신이 좌정한 곳에서 [서낭제](/topic/서낭제)를 올리는 것이 보통이다. 가정에서는 특정한 날은 물론 무시로 지내는 경우가 많다.

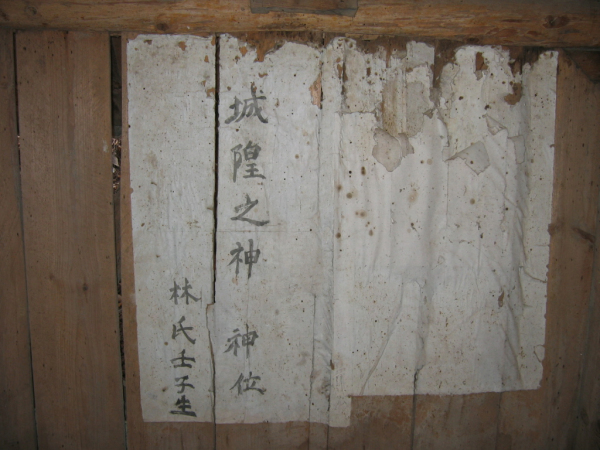

서낭의 기원에 대해서는 정확히 알려져 있지 않다. 학자들은 음운변화 현상에 주목하여 산신인 ‘산왕(山王)’에서 유래한다는 설, 중국에서 들어온 ‘성황(城隍)’에서 유래한다는 설 등을 내세우고 있다.

서낭의 기원에 대해서는 정확히 알려져 있지 않다. 학자들은 음운변화 현상에 주목하여 산신인 ‘산왕(山王)’에서 유래한다는 설, 중국에서 들어온 ‘성황(城隍)’에서 유래한다는 설 등을 내세우고 있다.

definition | 가정과 [마을](/topic/마을)의 안녕을 수호하는 신. 서낭신은 마을 어귀의 노거수(老巨樹), 고갯마루의 돌무더기, 제당 등 마을에 따라 좌정한 곳이 다르다. 뱃일을 하는 사람들은 안전과 풍어를 바라는 마음으로 자신의 배에 서낭신을 모시기도 한다. 이에 따라 서낭은 마을 간의 경계신, 풍요신의 기능도 지니고 있다. 마을에서는 해마다 날을 잡거나 특정일에 서낭신이 좌정한 곳에서 [서낭제](/topic/서낭제)를 올리는 것이 보통이다. 가정에서는 특정한 날은 물론 무시로 지내는 경우가 많다. 서낭의 기원에 대해서는 정확히 알려져 있지 않다. 학자들은 음운변화 현상에 주목하여 산신인 ‘산왕(山王)’에서 유래한다는 설, 중국에서 들어온 ‘성황(城隍)’에서 유래한다는 설 등을 내세우고 있다. |

|---|---|

mp3Cnt | 0 |

wkorname | 이영식 |

| 정의 | 가정과 [마을](/topic/마을)의 안녕을 수호하는 신. 서낭신은 마을 어귀의 노거수(老巨樹), 고갯마루의 돌무더기, 제당 등 마을에 따라 좌정한 곳이 다르다. 뱃일을 하는 사람들은 안전과 풍어를 바라는 마음으로 자신의 배에 서낭신을 모시기도 한다. 이에 따라 서낭은 마을 간의 경계신, 풍요신의 기능도 지니고 있다. 마을에서는 해마다 날을 잡거나 특정일에 서낭신이 좌정한 곳에서 [서낭제](/topic/서낭제)를 올리는 것이 보통이다. 가정에서는 특정한 날은 물론 무시로 지내는 경우가 많다. 서낭의 기원에 대해서는 정확히 알려져 있지 않다. 학자들은 음운변화 현상에 주목하여 산신인 ‘산왕(山王)’에서 유래한다는 설, 중국에서 들어온 ‘성황(城隍)’에서 유래한다는 설 등을 내세우고 있다. | 정의 | 가정과 [마을](/topic/마을)의 안녕을 수호하는 신. 서낭신은 마을 어귀의 노거수(老巨樹), 고갯마루의 돌무더기, 제당 등 마을에 따라 좌정한 곳이 다르다. 뱃일을 하는 사람들은 안전과 풍어를 바라는 마음으로 자신의 배에 서낭신을 모시기도 한다. 이에 따라 서낭은 마을 간의 경계신, 풍요신의 기능도 지니고 있다. 마을에서는 해마다 날을 잡거나 특정일에 서낭신이 좌정한 곳에서 [서낭제](/topic/서낭제)를 올리는 것이 보통이다. 가정에서는 특정한 날은 물론 무시로 지내는 경우가 많다. 서낭의 기원에 대해서는 정확히 알려져 있지 않다. 학자들은 음운변화 현상에 주목하여 산신인 ‘산왕(山王)’에서 유래한다는 설, 중국에서 들어온 ‘성황(城隍)’에서 유래한다는 설 등을 내세우고 있다. | 내용 | 서낭신은 [마을](/topic/마을)을 지켜주는 수호신이기도 하지만 개인과 가정의 안녕을 지켜주는 가정신앙의 대상이기도 하다. 서낭신은 지역 및 성별 그리고 노소에 따라 서낭, 골매기서낭, 국사서낭, 진대서낭, 무진생서낭, 임자생서낭, 남서낭, 여서낭, 할아버지서낭, 할머니서낭, 각시서낭, 애기서낭이라고 한다. 신을 모신 장소와 형태에 따라 배서낭, 돌서낭 등으로 부르기도 한다. 그리고 서낭신을 한 분만 모시는 것이 일반적이지만 남서낭과 여서낭을 함께 모시는 곳도 있다. 서낭신의 신체(神體)는 돌무더기, 신수(神樹), 솟대, [위패](/topic/위패), 화분(그림), 신석(神石), [한지](/topic/한지), [통북어](/topic/통북어)에 한지, 통북어에 [실타래](/topic/실타래), 삼색천, 삼색실 등 다양한 형태로 나타난다. 서낭신으로 호랑이, 뱀, [임경업 [장군](/topic/장군)](/topic/임경업장군) 등을 믿기도 한다. 마을제의가 대부분 유교식으로 진행되듯이 마을 서낭제도 이와 다르지 않다. 가정에서 서낭제를 치를 때는 [축문](/topic/축문)을 고하지 않는 등 동제보다 제의 절차가 간편하다. 제물 또한 간소하게 차려놓고 축원하는 것이 보통이다. | 내용 | 서낭신은 [마을](/topic/마을)을 지켜주는 수호신이기도 하지만 개인과 가정의 안녕을 지켜주는 가정신앙의 대상이기도 하다. 서낭신은 지역 및 성별 그리고 노소에 따라 서낭, 골매기서낭, 국사서낭, 진대서낭, 무진생서낭, 임자생서낭, 남서낭, 여서낭, 할아버지서낭, 할머니서낭, 각시서낭, 애기서낭이라고 한다. 신을 모신 장소와 형태에 따라 배서낭, 돌서낭 등으로 부르기도 한다. 그리고 서낭신을 한 분만 모시는 것이 일반적이지만 남서낭과 여서낭을 함께 모시는 곳도 있다. 서낭신의 신체(神體)는 돌무더기, 신수(神樹), 솟대, [위패](/topic/위패), 화분(그림), 신석(神石), [한지](/topic/한지), [통북어](/topic/통북어)에 한지, 통북어에 [실타래](/topic/실타래), 삼색천, 삼색실 등 다양한 형태로 나타난다. 서낭신으로 호랑이, 뱀, [임경업 [장군](/topic/장군)](/topic/임경업장군) 등을 믿기도 한다. 마을제의가 대부분 유교식으로 진행되듯이 마을 서낭제도 이와 다르지 않다. 가정에서 서낭제를 치를 때는 [축문](/topic/축문)을 고하지 않는 등 동제보다 제의 절차가 간편하다. 제물 또한 간소하게 차려놓고 축원하는 것이 보통이다. | 지역사례 | 강원도를 중심으로 경북, 충북 등에서는 가정과 [마을](/topic/마을)에서 서낭을 수호신으로 모시는 경우가 흔하다. 특히 배에다 서낭신을 모시는 일은 전국적이다. 마을제의 막바지에는 서낭소지, 마을소지, 이장소지, [가축](/topic/가축)소지 등을 올린다. 이때 각 가정의 어른인 [대주](/topic/대주)소지도 함께 올려 그 집의 안녕을 축원한다. 심지어 군대 간 마을 구성원의 건강한 군 생활을 기원하는 소지도 올린다. 지역에 따라 마을제의의 제일, 절차, 제물 등이 다르듯이 가정에서 진행하는 서낭제 또한 차이가 있다. 강원도 강릉시 난곡동 서지마을에서는 정월 초정일(初丁日)에 서낭제를 지낸다. 이 마을의 김쌍기 씨 댁에서는 [안택](/topic/안택) 때 별도로 서낭신을 받든다. 안택은 정월에 날을 받아서 지낸다. [안방](/topic/안방)에 모신 [성주상](/topic/성주상) 앞에서 먼저 부정을 치고 성주를 모신다. 그런 다음 뒤뜰에 나가서 [오방지신](/topic/오방지신)을 모신 뒤 남자는 조왕을 모신다. 그 사이에 여자는 도장과 [곳간](/topic/곳간)에서 기원한다. [외양간](/topic/외양간)에 가서 군왕을 모신 뒤 한밤중에 [서낭당](/topic/서낭당)에 가서 서낭을 모시면 안택의 모든 절차는 끝난다. 서낭에 갈 때는 성주시루에 있는 떡을 떼어내 한 쟁반에 담아 가져가며, 길게 깎은 한 면에 ‘서낭지신’이라고 쓴 나무를 땅에 꽂고 재배(再拜)한다. 서낭당에 가면 먼저 앞에 [황토](/topic/황토) 일곱 무더기를 뿌린다. 서낭에서 놋쇠나 무쇠로 만든 작은 솥에 밥을 지어 솥째로 제단에 올리는 [새옹](/topic/새옹)메를 짓는다. 제물로는 생 쇠고기, 북어포, 생포, 삶은 계란, 감주, 수저 한 벌을 가져간다. 생고기를 쓰는 이유는 위하는 서낭이 호랑이이기 때문이다. 제물을 모두 진설하면 대주가 절한 뒤 소지를 올리고 폐백 종이를 서낭당에 걸어놓는다. 최근에는 서낭당에 [가지](/topic/가지) 않고 사랑[마당](/topic/마당)에서 망제사로 지낸다. 동해시 만우동에서는 서낭고사를 정월 초정일에 지낸다. 마을의 박형자 씨 댁에서는 주로 정월에 안택을 지낸다. 안택을 할 때는 먼저 서낭에 빈다. 서낭신이 동네 어른이기 때문이다. 서낭은 집 밖의 마당에서 모신다. 이때 상은 제사를 모실 때와 반대 방향으로 남쪽을 향해 놓는다. 제물로는 백시루, 메 한 그릇, 채소, 삼탕, 고기, [강정](/topic/강정), [사과](/topic/사과), 배, 곶감, 밤, [대추](/topic/대추), 포를 올린다. 채소는 무채 하나만 쓴다. 제물을 진설한 뒤 먼저 부정을 물리친다. 부정은 바가지에 맑은 물을 붓고 그 안에 숯을 띄웠으나, 요즘은 숯 대신 성냥개비 3개를 반씩 태워 띄운다. 그런 다음에 “365일 험한 부정 걷어 두십시오.” 하면서 상에 돌려서 붓는다. 이어 맑은 물을 바가지에 붓고 “365일 우리 가정이 이 물처럼 맑게 해주십시오.”라고 한 뒤 다시 상에 돌려서 붓는다. 그리고 잔을 올린 뒤 절을 하며, 소지를 올리고 나서 다시 절을 하고 마친다. 서낭을 모신 뒤 안방에 들어와서 토지신과 성주를 함께 모신다. 이때 먼저 토지신에게 제사를 지낸다. 제물은 메만 두 그릇을 뜨고 떡은 시루의 것을 나누어서 접시 두 개에 담아 놓는다. 그 외 제물은 서낭신과 같다. 차례는 서낭신에게 하듯 상마다 부정을 걷어낸 뒤 잔을 올리고 모신다. 마지막으로 [부엌](/topic/부엌)으로 가서 용왕[조왕]을 모신다. [용왕상](/topic/용왕상)에는 채소, 메, 포, 떡, 채국을 비롯하여 술도 올린다. 고기는 올리지 않는다. 양구군 방산면 현리의 손윤수 씨 댁에서는 단옷날 아침에 취떡을 해서 서낭나무 앞에 가져가 둔다. 정선군 남면 무릉2리 싸리실마을에는 여서낭과 남서낭 두 서낭이 있었다. 지금은 남서낭만 남아 있다. 마을에서는 이 남서낭을 임자생서낭이라고 부른다. 임자생인 임씨를 서낭으로 모시고 있기 때문이다. 이 마을의 이홍의 씨에 따르면 임자생서낭인 임씨는 원래 충북 충주에서 살면서 신통력으로 마을 사람의 병을 치료해주었다. 이처럼 존경을 받으며 산 까닭에 마을 사람들이 서낭처럼 모셨다고 한다. 그러다가 죽자 싸리실에 살던 자손들이 모시고와서 현재의 남서낭을 짓고 위한다고 한다. 이후 마을 사람들은 기존의 여서낭과 같은 날에 서낭고사를 지냈다. 제의는 먼저 여서낭에서 지낸 다음 남서낭에서 지냈다. 제물은 따로 준비했다. 예전에 마을 사람들은 가족의 건강이 좋지 않을 때 이 서낭에 와서 메를 한 그릇 지어놓고 정성을 들이면 금방 나았다고 한다. 지금도 개인적으로 서낭에 빌러오는 사람이 있다고 한다. 이 마을은 황씨가 개척하였으며, 예전에도 임씨가 마을 구성원의 다수를 차지하지는 않았다고 한다. 현재 여서낭은 관리하지 않아 허물어져 없어졌다. 경기도 연천군 왕징면 노동리에는 장학골고개 너머에 서낭당이 있다. 서낭당에는 당집이 없고 오래된 참나무가 여러 그루 있다. 이 마을 주부들은 [정월대보름](/topic/정월대보름) 이전에 서낭에서 개인적으로 치성을 드린다. 제물은 가정에 따라 다르지만 보통 종이, 밥, 나물, 북어 등을 준비한다. 서낭에 도착하면 종이를 깔고 그 위에 제물을 진설하여 가정의 안녕을 기원한다. 제의가 끝나면 제물은 그대로 두고 집으로 돌아온다. 충남 보령시 오천면 원산도리 저두마을은 섬마을이다. 이 마을 사람들은 정월 열나흗날 저녁에 떡을 쪄서 서낭제를 지낸다. 이곳은 서낭제를 지내는 장소가 정해져 있지 않다. 이 때문에 각 가정에서는 그때그때 마음에 닿는 곳에서 치성을 드린다. 제물로는 무나물, 청수, [삼실과](/topic/삼실과) 등을 마련한다. 늦은 밤에 치성을 드리는 까닭에 서낭제를 지낼 때면 식구가 동행한다. 정해 놓은 제장(祭場)에 이르면 짚을 깔고 제물을 올린다. [비손](/topic/비손)을 하고 동서남북으로 돌며 재배를 하면서 가족의 건강과 안녕을 빈다. 치성을 드린 후 식구들의 이름을 각각 호명하며 소지를 올린다. 이때 서낭소지를 시작으로 집안의 어른부터 차례차례 올린다. 제의가 끝나면 제물은 그 자리에 조금씩 떼어두고 나머지는 가져와 가족들이 나누어 먹는다. 충북 보은군 수한면 묘서1리 안말에는 광촌리로 가는 길목과 소계리로 가는 길목 두 곳에 서낭당이 있었다가 도로를 내기 위해 길을 닦는 과정에 없어졌다. 예전에 서낭당을 지날 때는 모두들 그냥 지나치는 법이 없이 돌이라도 하나 집어서 쌓고 갔다. 해마다 정월 열나흗날이 되면 각 가정에서는 서낭에 와서 서낭제를 지냈다. 제물은 팥시루떡, 밥, 탕, 삼실과, 나물 등이었다. 제물이 준비되면 저녁을 먹고 나서 인기척이 없을 때 서낭당으로 간다. 서낭당 앞에 짚을 깔고 그 위에 진설한 다음 집안의 평안을 기원한다. 동서남북으로 두 번씩 또는 세 번씩 절을 한다. 그리고 소지를 올린다. 이때 서낭소지를 먼저 올리고 나서 식구소지를 차례로 올린다. 치성이 끝나면 제물을 조금씩 떼어두고 돌아온다. 경기도 안산시 단원구 원곡동 샛뿔마을에서는 배를 처음 구입하면 배서낭을 모신다. 서낭의 형태는 여러 가지이다. [양옥](/topic/양옥)길 씨의 경우 [한지](/topic/한지) 두 장을 접어서 배 [방장](/topic/방장)에 걸어두었다. 이를 ‘서낭님 옷’이라고 여기며 배를 구입한 후부터 걸어둔다. 이 신체는 매년 다시 갈아주거나 처음 것을 그대로 두기도 한다. 고깃배에는 한지에 북어를 묶어 서낭으로 모시기도 한다. 배서낭을 위하여 지내는 고사를 ‘배고사’, ‘서낭님 고사’, ‘배서낭 고사’라 한다. 고사는 선주의 성의로 한 달에 한두 번 날을 잡아 지낸다. 고사의 목적은 풍어, 사업번창, 선원의 무사 평온이다. 인천광역시 옹진군 영흥면 선재도에서는 섣달그믐날 배에 기를 꽂고 배고사를 지낸다. 제물로는 돼지머리, 떡, 나물, 술, 과일 등을 차린다. 배서낭의 신격에 따라 제물은 달라진다. 뱀신인 진대서낭을 모신 경우에는 돼지머리를 올리지만 각시서낭을 모신 경우에는 돼지머리를 쓰지 않는다. 배서낭은 보통 선주의 선몽에 의해 판별된다. 배서낭 가운데 각시서낭이 가장 얌전하고 까다롭지 않은 신이라고 한다. 각시서낭 앞에는 여자 화장품이나 여자 옷을 놓는다. 아주 드물기는 하지만 조업에 큰 문제가 있어서 고기가 안 잡히면 나무로 남근을 깎아서 각시서낭 앞에 놓고 고기가 잘 잡히게 해달라고 빈다. 새해 첫 출어를 할 때도 배고사를 지낸다. 경북 포항시 남구 구룡포읍 구룡포6리 용주리는 어촌마을이다. 이 마을에서 배 사업을 하는 사람은 정월 초하룻날 배에 기를 꽂고 음식을 차려놓는다. 초사흘이나 초아흐렛날에는 바다에 배만 띄우고 서낭고사를 지낸다. 이날에는 [뱃기](/topic/뱃기)를 모두 꺼내어 달아매고 서낭고사를 지낸다. 배서낭의 성별은 서낭을 받을 때 선주의 꿈에 나타난다. 실 한 타래로 북어 한 마리를 서낭 위하는 자리에 미리 묶어놓으면 그날 저녁 선주의 꿈에 나타난다고 한다. 그러면 사람의 성별을 보아 서낭의 성별을 판단한다. 즉 여자가 나타나면 여서낭이고 남자가 나타나면 남서낭이다. 전남 영광군 염산면 옥실4리 대무마을의 임동원 씨 댁에서는 배서낭을 모신다. 배서낭은 처음 배를 진수할 때 모신다. 배 안쪽인 이물 밑에 선반을 만들어 거기에 삼색실 한 타래씩 모두 세 타래와 삼색 헝겊을 [백지](/topic/백지)로 싸서 모셔둔다. 서낭고사를 지낼 때 걸어두는 오색기도 접어서 함께 둔다. 충남 홍성군 광천읍 옹암리 하옹마을의 배서낭 신격으로는 각시서낭, 애기서낭, [임경업 [장군](/topic/장군)](/topic/임경업장군) 등이 있다. 백남철 씨는 과거에 상선(商船)을 가지고 있었다. 그때 모신 배서낭은 임경업 장군이었다. 배서낭은 선장실에 모신다. 평소에는 당함 안에 넣어둔다. 당함 안에는 배를 만들 때 [목수](/topic/목수)들이 글을 써 준 종이가 함께 있다. 배서낭은 평소에 따로 모시지 않지만 배고사를 지낼 때는 반드시 위한다. 배를 다른 사람에게 팔 경우 배서낭은 배를 산 사람에게 그대로 따라간다. 현재 가정신앙 대상으로서의 서낭신은 마을제의의 서낭신에 비하면 전승이 활발하지 않다. 고갯마루의 돌무더기에 돌을 하나 던져놓고 침을 세 번 뱉으며 기원하던 서낭 또한 흔치 않다. 이는 사람들이 고갯마루를 이용하지 않기 때문이다. 그러나 배를 운영하는 사람들의 배서낭 신격은 진대서낭, 각시서낭, 애기서낭, 임경업 장군 등과 같이 농촌지역의 서낭신 신격보다 다양하고 더 구체적이다. 이러한 현상은 배서낭을 모시는 사람이 많은 까닭에 다른 배서낭과 차별화하고자 하는 데서 비롯되었다고 할 수 있다. 이러한 확장의 변화에는 무속인의 영향력도 한몫한 것으로 보인다. | 참고문헌 | [서낭당](/topic/서낭당) (이종철․박호원, 대원사, 1994) 한국의 [세시풍속](/topic/세시풍속) Ⅰ (국립민속박물관, 1997) 한국의 세시풍속 Ⅱ (국립민속박물관, 1998) 경상북도 세시풍속 (국립문화재연구소, 2002) 한국의 가정신앙-경기도 (국립문화재연구소, 2005) 한국의 가정신앙-강원도 (국립문화재연구소, 2006) 한국의 가정신앙-충남․충북 (국립문화재연구소, 2006) 한국의 가정신앙-경북 (국립문화재연구소, 2007) 한국의 [마을](/topic/마을)신앙 현장보고서-상․하 (국립민속박물관, 2007) 한국의 가정신앙-전남 (국립문화재연구소, 2008) 횡성의 서낭당 (이영식, 횡성문화원, 2008) 한국민속신앙[사전](/topic/사전)-마을신앙 (국립민속박물관, 2010) | 지역사례 | 강원도를 중심으로 경북, 충북 등에서는 가정과 [마을](/topic/마을)에서 서낭을 수호신으로 모시는 경우가 흔하다. 특히 배에다 서낭신을 모시는 일은 전국적이다. 마을제의 막바지에는 서낭소지, 마을소지, 이장소지, [가축](/topic/가축)소지 등을 올린다. 이때 각 가정의 어른인 [대주](/topic/대주)소지도 함께 올려 그 집의 안녕을 축원한다. 심지어 군대 간 마을 구성원의 건강한 군 생활을 기원하는 소지도 올린다. 지역에 따라 마을제의의 제일, 절차, 제물 등이 다르듯이 가정에서 진행하는 서낭제 또한 차이가 있다. 강원도 강릉시 난곡동 서지마을에서는 정월 초정일(初丁日)에 서낭제를 지낸다. 이 마을의 김쌍기 씨 댁에서는 [안택](/topic/안택) 때 별도로 서낭신을 받든다. 안택은 정월에 날을 받아서 지낸다. [안방](/topic/안방)에 모신 [성주상](/topic/성주상) 앞에서 먼저 부정을 치고 성주를 모신다. 그런 다음 뒤뜰에 나가서 [오방지신](/topic/오방지신)을 모신 뒤 남자는 조왕을 모신다. 그 사이에 여자는 도장과 [곳간](/topic/곳간)에서 기원한다. [외양간](/topic/외양간)에 가서 군왕을 모신 뒤 한밤중에 [서낭당](/topic/서낭당)에 가서 서낭을 모시면 안택의 모든 절차는 끝난다. 서낭에 갈 때는 성주시루에 있는 떡을 떼어내 한 쟁반에 담아 가져가며, 길게 깎은 한 면에 ‘서낭지신’이라고 쓴 나무를 땅에 꽂고 재배(再拜)한다. 서낭당에 가면 먼저 앞에 [황토](/topic/황토) 일곱 무더기를 뿌린다. 서낭에서 놋쇠나 무쇠로 만든 작은 솥에 밥을 지어 솥째로 제단에 올리는 [새옹](/topic/새옹)메를 짓는다. 제물로는 생 쇠고기, 북어포, 생포, 삶은 계란, 감주, 수저 한 벌을 가져간다. 생고기를 쓰는 이유는 위하는 서낭이 호랑이이기 때문이다. 제물을 모두 진설하면 대주가 절한 뒤 소지를 올리고 폐백 종이를 서낭당에 걸어놓는다. 최근에는 서낭당에 [가지](/topic/가지) 않고 사랑[마당](/topic/마당)에서 망제사로 지낸다. 동해시 만우동에서는 서낭고사를 정월 초정일에 지낸다. 마을의 박형자 씨 댁에서는 주로 정월에 안택을 지낸다. 안택을 할 때는 먼저 서낭에 빈다. 서낭신이 동네 어른이기 때문이다. 서낭은 집 밖의 마당에서 모신다. 이때 상은 제사를 모실 때와 반대 방향으로 남쪽을 향해 놓는다. 제물로는 백시루, 메 한 그릇, 채소, 삼탕, 고기, [강정](/topic/강정), [사과](/topic/사과), 배, 곶감, 밤, [대추](/topic/대추), 포를 올린다. 채소는 무채 하나만 쓴다. 제물을 진설한 뒤 먼저 부정을 물리친다. 부정은 바가지에 맑은 물을 붓고 그 안에 숯을 띄웠으나, 요즘은 숯 대신 성냥개비 3개를 반씩 태워 띄운다. 그런 다음에 “365일 험한 부정 걷어 두십시오.” 하면서 상에 돌려서 붓는다. 이어 맑은 물을 바가지에 붓고 “365일 우리 가정이 이 물처럼 맑게 해주십시오.”라고 한 뒤 다시 상에 돌려서 붓는다. 그리고 잔을 올린 뒤 절을 하며, 소지를 올리고 나서 다시 절을 하고 마친다. 서낭을 모신 뒤 안방에 들어와서 토지신과 성주를 함께 모신다. 이때 먼저 토지신에게 제사를 지낸다. 제물은 메만 두 그릇을 뜨고 떡은 시루의 것을 나누어서 접시 두 개에 담아 놓는다. 그 외 제물은 서낭신과 같다. 차례는 서낭신에게 하듯 상마다 부정을 걷어낸 뒤 잔을 올리고 모신다. 마지막으로 [부엌](/topic/부엌)으로 가서 용왕[조왕]을 모신다. [용왕상](/topic/용왕상)에는 채소, 메, 포, 떡, 채국을 비롯하여 술도 올린다. 고기는 올리지 않는다. 양구군 방산면 현리의 손윤수 씨 댁에서는 단옷날 아침에 취떡을 해서 서낭나무 앞에 가져가 둔다. 정선군 남면 무릉2리 싸리실마을에는 여서낭과 남서낭 두 서낭이 있었다. 지금은 남서낭만 남아 있다. 마을에서는 이 남서낭을 임자생서낭이라고 부른다. 임자생인 임씨를 서낭으로 모시고 있기 때문이다. 이 마을의 이홍의 씨에 따르면 임자생서낭인 임씨는 원래 충북 충주에서 살면서 신통력으로 마을 사람의 병을 치료해주었다. 이처럼 존경을 받으며 산 까닭에 마을 사람들이 서낭처럼 모셨다고 한다. 그러다가 죽자 싸리실에 살던 자손들이 모시고와서 현재의 남서낭을 짓고 위한다고 한다. 이후 마을 사람들은 기존의 여서낭과 같은 날에 서낭고사를 지냈다. 제의는 먼저 여서낭에서 지낸 다음 남서낭에서 지냈다. 제물은 따로 준비했다. 예전에 마을 사람들은 가족의 건강이 좋지 않을 때 이 서낭에 와서 메를 한 그릇 지어놓고 정성을 들이면 금방 나았다고 한다. 지금도 개인적으로 서낭에 빌러오는 사람이 있다고 한다. 이 마을은 황씨가 개척하였으며, 예전에도 임씨가 마을 구성원의 다수를 차지하지는 않았다고 한다. 현재 여서낭은 관리하지 않아 허물어져 없어졌다. 경기도 연천군 왕징면 노동리에는 장학골고개 너머에 서낭당이 있다. 서낭당에는 당집이 없고 오래된 참나무가 여러 그루 있다. 이 마을 주부들은 [정월대보름](/topic/정월대보름) 이전에 서낭에서 개인적으로 치성을 드린다. 제물은 가정에 따라 다르지만 보통 종이, 밥, 나물, 북어 등을 준비한다. 서낭에 도착하면 종이를 깔고 그 위에 제물을 진설하여 가정의 안녕을 기원한다. 제의가 끝나면 제물은 그대로 두고 집으로 돌아온다. 충남 보령시 오천면 원산도리 저두마을은 섬마을이다. 이 마을 사람들은 정월 열나흗날 저녁에 떡을 쪄서 서낭제를 지낸다. 이곳은 서낭제를 지내는 장소가 정해져 있지 않다. 이 때문에 각 가정에서는 그때그때 마음에 닿는 곳에서 치성을 드린다. 제물로는 무나물, 청수, [삼실과](/topic/삼실과) 등을 마련한다. 늦은 밤에 치성을 드리는 까닭에 서낭제를 지낼 때면 식구가 동행한다. 정해 놓은 제장(祭場)에 이르면 짚을 깔고 제물을 올린다. [비손](/topic/비손)을 하고 동서남북으로 돌며 재배를 하면서 가족의 건강과 안녕을 빈다. 치성을 드린 후 식구들의 이름을 각각 호명하며 소지를 올린다. 이때 서낭소지를 시작으로 집안의 어른부터 차례차례 올린다. 제의가 끝나면 제물은 그 자리에 조금씩 떼어두고 나머지는 가져와 가족들이 나누어 먹는다. 충북 보은군 수한면 묘서1리 안말에는 광촌리로 가는 길목과 소계리로 가는 길목 두 곳에 서낭당이 있었다가 도로를 내기 위해 길을 닦는 과정에 없어졌다. 예전에 서낭당을 지날 때는 모두들 그냥 지나치는 법이 없이 돌이라도 하나 집어서 쌓고 갔다. 해마다 정월 열나흗날이 되면 각 가정에서는 서낭에 와서 서낭제를 지냈다. 제물은 팥시루떡, 밥, 탕, 삼실과, 나물 등이었다. 제물이 준비되면 저녁을 먹고 나서 인기척이 없을 때 서낭당으로 간다. 서낭당 앞에 짚을 깔고 그 위에 진설한 다음 집안의 평안을 기원한다. 동서남북으로 두 번씩 또는 세 번씩 절을 한다. 그리고 소지를 올린다. 이때 서낭소지를 먼저 올리고 나서 식구소지를 차례로 올린다. 치성이 끝나면 제물을 조금씩 떼어두고 돌아온다. 경기도 안산시 단원구 원곡동 샛뿔마을에서는 배를 처음 구입하면 배서낭을 모신다. 서낭의 형태는 여러 가지이다. [양옥](/topic/양옥)길 씨의 경우 [한지](/topic/한지) 두 장을 접어서 배 [방장](/topic/방장)에 걸어두었다. 이를 ‘서낭님 옷’이라고 여기며 배를 구입한 후부터 걸어둔다. 이 신체는 매년 다시 갈아주거나 처음 것을 그대로 두기도 한다. 고깃배에는 한지에 북어를 묶어 서낭으로 모시기도 한다. 배서낭을 위하여 지내는 고사를 ‘배고사’, ‘서낭님 고사’, ‘배서낭 고사’라 한다. 고사는 선주의 성의로 한 달에 한두 번 날을 잡아 지낸다. 고사의 목적은 풍어, 사업번창, 선원의 무사 평온이다. 인천광역시 옹진군 영흥면 선재도에서는 섣달그믐날 배에 기를 꽂고 배고사를 지낸다. 제물로는 돼지머리, 떡, 나물, 술, 과일 등을 차린다. 배서낭의 신격에 따라 제물은 달라진다. 뱀신인 진대서낭을 모신 경우에는 돼지머리를 올리지만 각시서낭을 모신 경우에는 돼지머리를 쓰지 않는다. 배서낭은 보통 선주의 선몽에 의해 판별된다. 배서낭 가운데 각시서낭이 가장 얌전하고 까다롭지 않은 신이라고 한다. 각시서낭 앞에는 여자 화장품이나 여자 옷을 놓는다. 아주 드물기는 하지만 조업에 큰 문제가 있어서 고기가 안 잡히면 나무로 남근을 깎아서 각시서낭 앞에 놓고 고기가 잘 잡히게 해달라고 빈다. 새해 첫 출어를 할 때도 배고사를 지낸다. 경북 포항시 남구 구룡포읍 구룡포6리 용주리는 어촌마을이다. 이 마을에서 배 사업을 하는 사람은 정월 초하룻날 배에 기를 꽂고 음식을 차려놓는다. 초사흘이나 초아흐렛날에는 바다에 배만 띄우고 서낭고사를 지낸다. 이날에는 [뱃기](/topic/뱃기)를 모두 꺼내어 달아매고 서낭고사를 지낸다. 배서낭의 성별은 서낭을 받을 때 선주의 꿈에 나타난다. 실 한 타래로 북어 한 마리를 서낭 위하는 자리에 미리 묶어놓으면 그날 저녁 선주의 꿈에 나타난다고 한다. 그러면 사람의 성별을 보아 서낭의 성별을 판단한다. 즉 여자가 나타나면 여서낭이고 남자가 나타나면 남서낭이다. 전남 영광군 염산면 옥실4리 대무마을의 임동원 씨 댁에서는 배서낭을 모신다. 배서낭은 처음 배를 진수할 때 모신다. 배 안쪽인 이물 밑에 선반을 만들어 거기에 삼색실 한 타래씩 모두 세 타래와 삼색 헝겊을 [백지](/topic/백지)로 싸서 모셔둔다. 서낭고사를 지낼 때 걸어두는 오색기도 접어서 함께 둔다. 충남 홍성군 광천읍 옹암리 하옹마을의 배서낭 신격으로는 각시서낭, 애기서낭, [임경업 [장군](/topic/장군)](/topic/임경업장군) 등이 있다. 백남철 씨는 과거에 상선(商船)을 가지고 있었다. 그때 모신 배서낭은 임경업 장군이었다. 배서낭은 선장실에 모신다. 평소에는 당함 안에 넣어둔다. 당함 안에는 배를 만들 때 [목수](/topic/목수)들이 글을 써 준 종이가 함께 있다. 배서낭은 평소에 따로 모시지 않지만 배고사를 지낼 때는 반드시 위한다. 배를 다른 사람에게 팔 경우 배서낭은 배를 산 사람에게 그대로 따라간다. 현재 가정신앙 대상으로서의 서낭신은 마을제의의 서낭신에 비하면 전승이 활발하지 않다. 고갯마루의 돌무더기에 돌을 하나 던져놓고 침을 세 번 뱉으며 기원하던 서낭 또한 흔치 않다. 이는 사람들이 고갯마루를 이용하지 않기 때문이다. 그러나 배를 운영하는 사람들의 배서낭 신격은 진대서낭, 각시서낭, 애기서낭, 임경업 장군 등과 같이 농촌지역의 서낭신 신격보다 다양하고 더 구체적이다. 이러한 현상은 배서낭을 모시는 사람이 많은 까닭에 다른 배서낭과 차별화하고자 하는 데서 비롯되었다고 할 수 있다. 이러한 확장의 변화에는 무속인의 영향력도 한몫한 것으로 보인다. | 참고문헌 | [서낭당](/topic/서낭당) (이종철․박호원, 대원사, 1994) 한국의 [세시풍속](/topic/세시풍속) Ⅰ (국립민속박물관, 1997) 한국의 세시풍속 Ⅱ (국립민속박물관, 1998) 경상북도 세시풍속 (국립문화재연구소, 2002) 한국의 가정신앙-경기도 (국립문화재연구소, 2005) 한국의 가정신앙-강원도 (국립문화재연구소, 2006) 한국의 가정신앙-충남․충북 (국립문화재연구소, 2006) 한국의 가정신앙-경북 (국립문화재연구소, 2007) 한국의 [마을](/topic/마을)신앙 현장보고서-상․하 (국립민속박물관, 2007) 한국의 가정신앙-전남 (국립문화재연구소, 2008) 횡성의 서낭당 (이영식, 횡성문화원, 2008) 한국민속신앙[사전](/topic/사전)-마을신앙 (국립민속박물관, 2010) |

|---|

| 신구문화사 | 제주도무속자료사전 | 현용준 | 1980 | 열화당 | 제주도민속의 멋 2 | 진성기 | 1981 | 집문당 | 제주도무속연구 | 현용준 | 1986 | 계몽사 | 고대 한일 양국간의 민간신앙 | 장주근 | 1986 | 민속원 | 제주도무가본풀이사전 | 진성기 | 1991 |

|---|

| 임자생 서낭 |  13525 임자생 서낭 |

|---|---|

| 성황신도 |  17454 성황신도 |

| 성황신도 |  17453 성황신도 |

| 임자생 서낭 |  13525 임자생 서낭 |

| 성황신도 |  17454 성황신도 |

| 성황신도 |  17453 성황신도 |

0 Comments