한국무속신앙사전

앉은굿에서 구송되는 한문어투의 무속 경전.

definition | 앉은굿에서 구송되는 한문어투의 무속 경전. |

|---|---|

mp3Cnt | 0 |

wkorname | 안상경 |

| 정의 | 앉은굿에서 구송되는 한문어투의 무속 경전. | 내용 | 한국의 굿은 연행 방식이나 환경에 따라 앉은굿과 선굿으로 나눌 수 있다. 앉은굿은 법사가 주재하는 굿으로 주로 협신(脅神)에 의해 기원을 성취한다. 선굿은 무당이 주재하는 굿으로 주로 오신(娛神)에 의해 기원을 성취한다. 기원을 성취하는 과정에서 법사는 무경을 구송하며, 무당은 무가를 [구연](/topic/구연)한다. 무경은 무가와 사뭇 다른 형태로 존재한다. 무경과 무가는 ①무당의 계열과 속성, ②연행의 절차와 방식, ③[사설](/topic/사설)의 목적과 내용, ④사설의 형태와 전달 등에 따라 구분된다. ①은 법사와 무당의 변별이며, ②는 앉은굿과 선굿의 변별이며, ③은 협신과 오신의 변별이며, ④는 문어체의 구송과 구어체의 구연의 변별이라고 할 수 있다. 즉 무경이나 무가는 ‘인간의 기원 성취’라는 기능을 동시에 발휘하고 있지만, 연행 방식이나 환경에 따라 각기 다른 형태를 취하고 있는 것이다. 예컨대 일반무가 와 무경 『성조경』을 비교하면, 는 ‘본풀이 형식’으로서 서사성(敍事性)이, 『성조경』은 ‘신명나열(神名羅列) 형식’으로서 교술성(敎述性)이 지배적이다. 곧 는 신의 근본을 설명하는 내력담(來歷譚)으로 신의 과거 공업(功業)을 설명하고 치하하는 한편 본풀이를 통해 신의 행적을 분명하게 증명하고 있다. 시간의 흐름 속에서 주인공이 사건을 이끌어가고 있는 것이다. 그러나 『성조경』은 ‘신의 이름을 거론하면 신이 강림한다’는 무속적 관념에 의해 각 방위에 좌정하고 있는 성주신의 이름만을 호명하고 있다. 서사나 서정의 경우와 같이 인물의 형상화나 효과적인 구성, 세련된 감정을 시도한 흔적이 없다. 또한 일반무가와 무경은 사설 자체가 상이하다. 일반무가는 누구든지 쉽게 이해할 수 있는 구어체 사설이다. 따라서 구연자는 청중을 인식할 수밖에 없고, 청중의 호응에 따라 말과 창을 언제든지 교체할 수 있다. 무당의 경력이나 청중과의 교섭에 따라 사설이 확장•축소될 수 있는 가능성은 매우 높다. 반면 무경은 한자의 조합에 의한 한문어투의 사설이다. 일반이 이해할 수 없는 탈속한 경전이라야 신비감이 조성되어 주술력이 강하게 발현된다는 믿음과 직•간접적으로 관련되어 있다. 그래서 오행(五行)이나 진언(眞言) 또는 부작(符作) 등을 대거 수용하여 한문으로 조합하고 있다. 무경은 무가와 달리 신의(神意)에 의거하여 악신을 제거함으로써 인간의 기원을 성취하는 일종의 주사(呪詞)라고 할 수 있다. 그리고 초자연적인 주술력으로 신의 조력(助力)을 획득하여 악신을 위협하고 제거해야 하기 때문에 양재의 원력이 이미 무경 자체에 내재되어 있다고 볼 수 있다. 무가와 다른 무경의 특성이 자체적인 주력에서 비롯되고 있는 것이다. 뿐만 아니라 오신이 아니라 협신에 의한 기원의 성취를 지향하고 있기 때문에 무가와 달리 ‘엄숙하고 경건하며 성스러운 내용’으로 일관한다. 따라서 연행의 방식이나 무당의 성향도 선굿과 다른 형태를 보인다. | 참고문헌 | 한국무가의 연구 (서대석, 문학사상사, 1980) 해동율경집 (김혜승, 선문출판사, 1989) 경문대전 (한중수, 명문당, 1992) 무경 (김기형, 한국민속학의 이해, 민속학회 편, 문학아카데미, 1995) 일반무가의 작시 방법 (박경신, [구비문학](/topic/구비문학)연구 3, 한국구비문학회, 1996) 교술무가의 구술시학적 성격과 기능 (이경엽, 한국언어문학 38, 한국언어문학회, 1997) 충북의 무가·무경 (이창식 외, 충북학연구소, 2002) 무경의 사상적 원류 (안상경, 한국무속학 8, 한국무속학회, 2005) [축사](/topic/축사)경의 교술적 성격 검토 (안상경, 우리말글 34, 우리말글학회, 2005) |

|---|

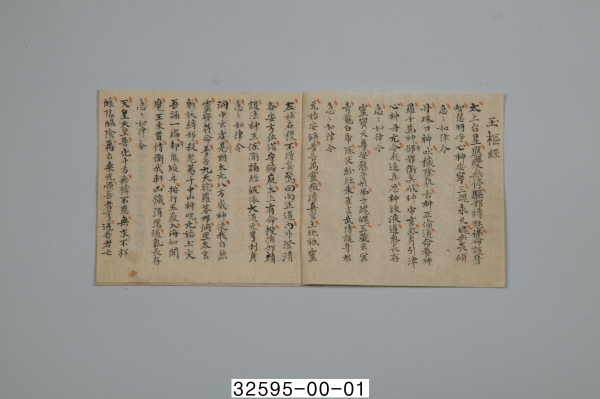

| 옥추경 |  64908 옥추경 |

|---|---|

| 옥추경 |  64909 옥추경 |

| 무경 |  66397 무경 |

| 무경 |  66396 무경 |

| 무경 |  66139 무경 |

| 무경 |  66138 무경 |

| 무경 |  66137 무경 |

| 무경 |  66106 무경 |

| 무경 |  66105 무경 |

| 무경 |  66104 무경 |

0 Comments