한국무속신앙사전

사람이 살아가면서 9년마다 주기적으로 겪게 된다는 세 [가지](/topic/가지) 재난인 삼재를 막기 위해 사용하는 부적.

definition | 사람이 살아가면서 9년마다 주기적으로 겪게 된다는 세 [가지](/topic/가지) 재난인 삼재를 막기 위해 사용하는 부적. |

|---|---|

mp3Cnt | 0 |

wkorname | 김창일 |

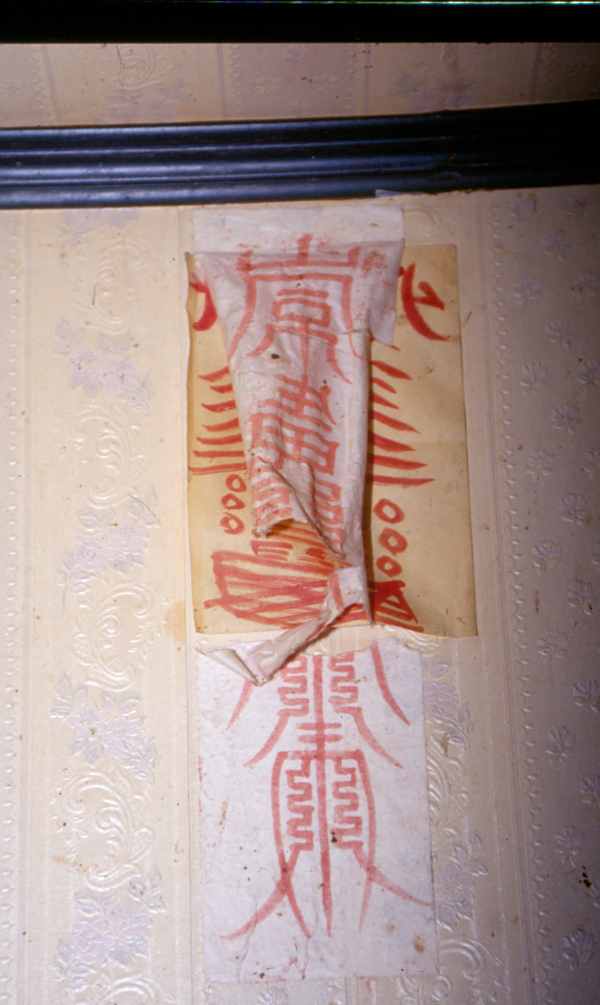

| 정의 | 사람이 살아가면서 9년마다 주기적으로 겪게 된다는 세 [가지](/topic/가지) 재난인 삼재를 막기 위해 사용하는 부적. | 정의 | 사람이 살아가면서 9년마다 주기적으로 겪게 된다는 세 [가지](/topic/가지) 재난인 삼재를 막기 위해 사용하는 부적. | 내용 | 사람은 살아가면서 9년마다 한 번 삼재가 든다. 삼재가 들면 몸이 아프거나 집안에 좋지 않은 일이 생긴다고 여긴다. 삼재는 수재(水災), 화재(火災), 풍재(風災) 혹은 도병재(刀兵災), 역려재(疫癘災), 기근재(饑饉災) 등 세 [가지](/topic/가지) 재난을 일컫는다. 삼재운이 든 첫해를 ‘들삼재’, 이듬해를 ‘누울삼재’, 셋째 해를 ‘날삼재’라고 한다. 이 가운데에서도 삼재가 드는 순서대로 나쁜 운수라고 여긴다. 즉 첫해인 ‘들삼재’가 가장 나쁘고, 이듬해에 드는 ‘누울삼재’가 두 번째로 나쁘며, 마지막 해에 드는 ‘날삼재’는 상대적으로 액운이 가볍다고 한다. 한편에서는 들삼재, 누울삼재, 날삼재로 갈수록 고난이 가중되는 것으로 여기기도 한다. 사람의 운수는 해마다 달라진다. 이 때문에 정초가 되면 그해의 운세를 본다. 특히 삼재가 드는 해는 그 어떤 재액보다 두려움을 준다. 물론 삼재 드는 해라고 해서 반드시 나쁜 것만은 아니다. 개인의 사주와 운세의 흐름에 따라 복삼재가 될 수도 있다. 복삼재가 들면 아무 탈이 없으며 오히려 복이 온다고 한다. 그럼에도 여타의 재액은 잠시 머물다 가거나 일 년 단위인 데 반해 삼재는 삼 년 동안 불운이 지속되기 때문에 사람들에게 [공포](/topic/공포)의 대상이었다. 이러한 삼재를 막기 위한 방편으로 다양한 삼재부적이 나타나게 되었고, 문설주에 붙이거나 몸에 지니고 다니면서 삼재의 접근을 막고자 하였다. 부적은 크게 길상(吉祥)과 벽사(辟邪), 즉 복을 불러오는 부적과 사귀나 액 또는 나쁜 운수 등을 물리치는 부적으로 나뉜다. 복을 불러들이는 부적으로는 소망성취부(所望成就符), 관직부(官職符), 재수대길부(財數大吉符) 등이 대표적이다. 좋지 않은 것을 물리치는 부적으로는 삼재부(三災符), 벽사부(辟邪符) 등이 있다. 삼재부는 재앙을 물리치는 부적이기 때문에 침범하는 대상이 두려워하고 겁을 집어먹을 만한 것이어야 한다. 이러한 이유로 삼두일족부가 삼재부의 상징이 될 수 있었다. 삼재는 개인에게 주기적으로 찾아오는 액운이다. 이러한 개인의 액운을 공동으로 대처하기 위한 것이 부적 목판이다. [마을](/topic/마을)에서 부적 목판을 공동으로 만들어 놓고 필요에 따라 찍어 사용하기도 하였다. 특히 전염병이 돌 때 많은 양의 부적을 찍어 여러 사람이 나누어 가졌다고 한다. 이는 개인의 액운을 공동으로 대처한 것으로, 삼재를 예방하기 위한 사람들의 의지를 엿볼 수 있다. | 내용 | 사람은 살아가면서 9년마다 한 번 삼재가 든다. 삼재가 들면 몸이 아프거나 집안에 좋지 않은 일이 생긴다고 여긴다. 삼재는 수재(水災), 화재(火災), 풍재(風災) 혹은 도병재(刀兵災), 역려재(疫癘災), 기근재(饑饉災) 등 세 [가지](/topic/가지) 재난을 일컫는다. 삼재운이 든 첫해를 ‘들삼재’, 이듬해를 ‘누울삼재’, 셋째 해를 ‘날삼재’라고 한다. 이 가운데에서도 삼재가 드는 순서대로 나쁜 운수라고 여긴다. 즉 첫해인 ‘들삼재’가 가장 나쁘고, 이듬해에 드는 ‘누울삼재’가 두 번째로 나쁘며, 마지막 해에 드는 ‘날삼재’는 상대적으로 액운이 가볍다고 한다. 한편에서는 들삼재, 누울삼재, 날삼재로 갈수록 고난이 가중되는 것으로 여기기도 한다. 사람의 운수는 해마다 달라진다. 이 때문에 정초가 되면 그해의 운세를 본다. 특히 삼재가 드는 해는 그 어떤 재액보다 두려움을 준다. 물론 삼재 드는 해라고 해서 반드시 나쁜 것만은 아니다. 개인의 사주와 운세의 흐름에 따라 복삼재가 될 수도 있다. 복삼재가 들면 아무 탈이 없으며 오히려 복이 온다고 한다. 그럼에도 여타의 재액은 잠시 머물다 가거나 일 년 단위인 데 반해 삼재는 삼 년 동안 불운이 지속되기 때문에 사람들에게 [공포](/topic/공포)의 대상이었다. 이러한 삼재를 막기 위한 방편으로 다양한 삼재부적이 나타나게 되었고, 문설주에 붙이거나 몸에 지니고 다니면서 삼재의 접근을 막고자 하였다. 부적은 크게 길상(吉祥)과 벽사(辟邪), 즉 복을 불러오는 부적과 사귀나 액 또는 나쁜 운수 등을 물리치는 부적으로 나뉜다. 복을 불러들이는 부적으로는 소망성취부(所望成就符), 관직부(官職符), 재수대길부(財數大吉符) 등이 대표적이다. 좋지 않은 것을 물리치는 부적으로는 삼재부(三災符), 벽사부(辟邪符) 등이 있다. 삼재부는 재앙을 물리치는 부적이기 때문에 침범하는 대상이 두려워하고 겁을 집어먹을 만한 것이어야 한다. 이러한 이유로 삼두일족부가 삼재부의 상징이 될 수 있었다. 삼재는 개인에게 주기적으로 찾아오는 액운이다. 이러한 개인의 액운을 공동으로 대처하기 위한 것이 부적 목판이다. [마을](/topic/마을)에서 부적 목판을 공동으로 만들어 놓고 필요에 따라 찍어 사용하기도 하였다. 특히 전염병이 돌 때 많은 양의 부적을 찍어 여러 사람이 나누어 가졌다고 한다. 이는 개인의 액운을 공동으로 대처한 것으로, 삼재를 예방하기 위한 사람들의 의지를 엿볼 수 있다. | 참고문헌 | 부적의 기능론 序說 (김종대, 한국민속학 20, 한국민속학회, 1987) 부적 속에 반영된 [민화](/topic/민화)에 관한 연구 (엄난희, 원광대학교 석사학위논문, 1993) 부작미술의 역사와 사상 (김민기, 한국민속문화의 탐구, 국립민속박물관, 1996) [대문](/topic/대문) 위에 걸린 호랑이 (김종대, 다른세상, 1999) 삼재와 厄年에 의한 재앙인식과 대응방식 (노성환, 비교민속학 20, 비교민속학회, 2001) 초자연적 존재와 부적 (김준권, 익살과 재치, 경기도박물관, 2004) 우리 민속 들여다보기 (김창일 외, 동아대학교출판부, 2007) 한국의 벽사부적 (김영자, 대원사, 2008) 문과 상징 (정연학, 시월, 2009년) | 참고문헌 | 부적의 기능론 序說 (김종대, 한국민속학 20, 한국민속학회, 1987) 부적 속에 반영된 [민화](/topic/민화)에 관한 연구 (엄난희, 원광대학교 석사학위논문, 1993) 부작미술의 역사와 사상 (김민기, 한국민속문화의 탐구, 국립민속박물관, 1996) [대문](/topic/대문) 위에 걸린 호랑이 (김종대, 다른세상, 1999) 삼재와 厄年에 의한 재앙인식과 대응방식 (노성환, 비교민속학 20, 비교민속학회, 2001) 초자연적 존재와 부적 (김준권, 익살과 재치, 경기도박물관, 2004) 우리 민속 들여다보기 (김창일 외, 동아대학교출판부, 2007) 한국의 벽사부적 (김영자, 대원사, 2008) 문과 상징 (정연학, 시월, 2009년) | 역사 | 삼재부적이 언제부터 쓰이기 시작했는지는 정확히 알 수 없지만 고려시대 용주사 탑에서 삼재부적이 나왔다. 1268년에 시주 진성군(晉城君)이 용주사 탑 안에 금강경과 다라니주문 및 다양한 부적을 넣었다. 그 가운데 소삼재부(消三災符)가 있었다. 삼재부에 관한 조선시대 기록은 홍석모(洪錫謨)의 『[동국세시기](/topic/동국세시기)(東國歲時記)』나 이규경(李圭景)의 『[오주연문장전산고](/topic/오주연문장전산고)(五洲衍文長箋散稿)』 등에 나타난다. 『동국세시기』에는 “나이가 삼재에 해당하는 사람은 문설주에 매 세 마리를 그려서 붙인다.”라고 적혀 있다. 매를 액막이 그림에 사용하게 된 것은 『오주연문장전산고』의 “옛날 중국 무창(武昌) 장씨집 며느리가 휘종황제의 친필 매 그림을 보고 [마당](/topic/마당)에 나둥그러지면서 여우의 본색을 드러냈다.”는 이야기에서 비롯되었다고 한다. 조선시대 『면암집(勉菴集)』에는 민간에서 닭과 호랑이 그림을 붙여 삼재를 막았다고 적고 있다. 삼재부적 가운데 대표적인 삼두일족부(三頭一足符)는 조선시대 전기 회화에서 발견된다. 삼재부적은 이처럼 시대의 변천에 따라 부적그림으로 변형되었고, 수요 충족을 위해 후대에 목판으로 제작된 것으로 보기도 한다. | 역사 | 삼재부적이 언제부터 쓰이기 시작했는지는 정확히 알 수 없지만 고려시대 용주사 탑에서 삼재부적이 나왔다. 1268년에 시주 진성군(晉城君)이 용주사 탑 안에 금강경과 다라니주문 및 다양한 부적을 넣었다. 그 가운데 소삼재부(消三災符)가 있었다. 삼재부에 관한 조선시대 기록은 홍석모(洪錫謨)의 『[동국세시기](/topic/동국세시기)(東國歲時記)』나 이규경(李圭景)의 『[오주연문장전산고](/topic/오주연문장전산고)(五洲衍文長箋散稿)』 등에 나타난다. 『동국세시기』에는 “나이가 삼재에 해당하는 사람은 문설주에 매 세 마리를 그려서 붙인다.”라고 적혀 있다. 매를 액막이 그림에 사용하게 된 것은 『오주연문장전산고』의 “옛날 중국 무창(武昌) 장씨집 며느리가 휘종황제의 친필 매 그림을 보고 [마당](/topic/마당)에 나둥그러지면서 여우의 본색을 드러냈다.”는 이야기에서 비롯되었다고 한다. 조선시대 『면암집(勉菴集)』에는 민간에서 닭과 호랑이 그림을 붙여 삼재를 막았다고 적고 있다. 삼재부적 가운데 대표적인 삼두일족부(三頭一足符)는 조선시대 전기 회화에서 발견된다. 삼재부적은 이처럼 시대의 변천에 따라 부적그림으로 변형되었고, 수요 충족을 위해 후대에 목판으로 제작된 것으로 보기도 한다. | 형태 | 삼재부적의 형태는 크게 목판부와 문자부로 나눈다. 목판부는 주로 매의 머리가 셋이고 몸통과 다리는 각각 하나로 형상된 삼두일족 형상을 하고 있다. 삼두일족 부적은 머리의 방향을 각기 달리하는 경우가 많다. 이는 삼재가 오는 방향을 즉시 알아채고 막게 하기 위함이다. 용맹스러운 성격, 하늘을 빠르게 나는 민첩함, 멀리서도 작은 물체를 볼 수 있는 눈, 날카로운 발톱과 부리 등 매의 특징은 충분히 삼재를 막을 수 있을 것이라고 인식했을 것으로 여겨진다. 즉 매의 매서운 눈은 삼재를 한눈에 알아볼 수 있고, 더욱이 세 개의 머리를 지닌 매라면 어느 방향이든 삼재가 있는 곳을 훤히 볼 수도 있을 것이다. 민첩하게 하늘을 나는 매의 날갯짓은 영공(領空)의 수호자로서 보이지 않는 곳으로부터 접근하는 삼재를 막을 수 있으며, 용맹스러운 성격에 날카로운 부리와 발톱을 지닌 매는 삼재를 능히 물리칠 수 있다는 믿음을 주기에 충분했을 것이다. 간혹 매 대신 독수리로 표현되기도 하고, 매와 함께 호랑이가 등장하기도 한다. 독수리는 매와 함께 하늘을 지배하는 맹금류이고, 호랑이는 땅을 지배하는 맹수의 강인한 힘이 있는 데다 매와 달리 야행성 [동물](/topic/동물)이기 때문에 삼재부적에 등장한 것으로 보인다. 즉 삼재가 언제, 어디에서 접근할지 모르기 때문에 삼재부에 매와 호랑이를 함께 등장시켜 하늘과 땅, 밤과 낮을 가리지 않고 삼재로부터 보호받겠다는 의지가 담겨 있는 것이다. 문자부는 삼재소멸부(三災消滅符), 옥추삼재부(玉樞三災符), 자연원리삼재부(自然遠離三災符), 입삼재부(入三災符), 중삼재부(中三災符), 출삼재부(出三災符) 등으로 구분되기도 한다. 문자부는 한자만으로 된 것도 있고, 한자에 파자(破字)가 합쳐진 것도 있다. | 형태 | 삼재부적의 형태는 크게 목판부와 문자부로 나눈다. 목판부는 주로 매의 머리가 셋이고 몸통과 다리는 각각 하나로 형상된 삼두일족 형상을 하고 있다. 삼두일족 부적은 머리의 방향을 각기 달리하는 경우가 많다. 이는 삼재가 오는 방향을 즉시 알아채고 막게 하기 위함이다. 용맹스러운 성격, 하늘을 빠르게 나는 민첩함, 멀리서도 작은 물체를 볼 수 있는 눈, 날카로운 발톱과 부리 등 매의 특징은 충분히 삼재를 막을 수 있을 것이라고 인식했을 것으로 여겨진다. 즉 매의 매서운 눈은 삼재를 한눈에 알아볼 수 있고, 더욱이 세 개의 머리를 지닌 매라면 어느 방향이든 삼재가 있는 곳을 훤히 볼 수도 있을 것이다. 민첩하게 하늘을 나는 매의 날갯짓은 영공(領空)의 수호자로서 보이지 않는 곳으로부터 접근하는 삼재를 막을 수 있으며, 용맹스러운 성격에 날카로운 부리와 발톱을 지닌 매는 삼재를 능히 물리칠 수 있다는 믿음을 주기에 충분했을 것이다. 간혹 매 대신 독수리로 표현되기도 하고, 매와 함께 호랑이가 등장하기도 한다. 독수리는 매와 함께 하늘을 지배하는 맹금류이고, 호랑이는 땅을 지배하는 맹수의 강인한 힘이 있는 데다 매와 달리 야행성 [동물](/topic/동물)이기 때문에 삼재부적에 등장한 것으로 보인다. 즉 삼재가 언제, 어디에서 접근할지 모르기 때문에 삼재부에 매와 호랑이를 함께 등장시켜 하늘과 땅, 밤과 낮을 가리지 않고 삼재로부터 보호받겠다는 의지가 담겨 있는 것이다. 문자부는 삼재소멸부(三災消滅符), 옥추삼재부(玉樞三災符), 자연원리삼재부(自然遠離三災符), 입삼재부(入三災符), 중삼재부(中三災符), 출삼재부(出三災符) 등으로 구분되기도 한다. 문자부는 한자만으로 된 것도 있고, 한자에 파자(破字)가 합쳐진 것도 있다. |

|---|

| 국립문화재연구소 | 인간과 신령을 잇는 상징, 무구-충청도 | 2005 |

|---|

| 삼두일족부 |  13509 삼두일족부 |

|---|---|

| 삼두일족부 |  13508 삼두일족부 |

| 삼재부적 |  13507 삼재부적 |

| 삼두일족부 |  13509 삼두일족부 |

| 삼두일족부 |  13508 삼두일족부 |

| 삼재부적 |  13507 삼재부적 |

0 Comments