한국무속신앙사전

병의 원인을 사물(邪物)의 침범으로 간주하며 그것을 퇴치함으로써 치병의 효과를 거두는 주술 행위.

definition | 병의 원인을 사물(邪物)의 침범으로 간주하며 그것을 퇴치함으로써 치병의 효과를 거두는 주술 행위. |

|---|---|

mp3Cnt | 0 |

wkorname | 안상경 |

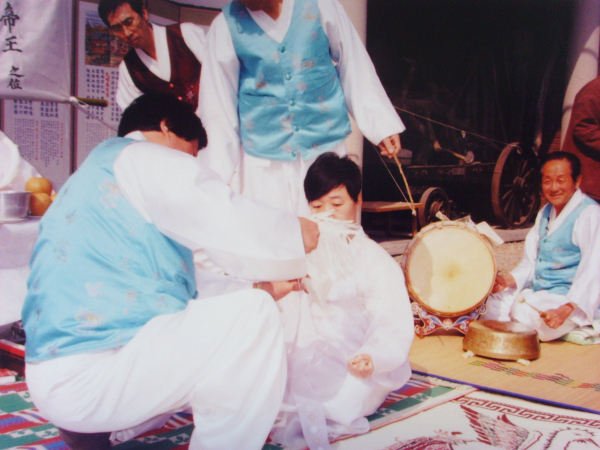

| 정의 | 병의 원인을 사물(邪物)의 침범으로 간주하며 그것을 퇴치함으로써 치병의 효과를 거두는 주술 행위. | 정의 | 병의 원인을 사물(邪物)의 침범으로 간주하며 그것을 퇴치함으로써 치병의 효과를 거두는 주술 행위. | 내용 | 일종의 [병굿](/topic/병굿)으로 볼 수 있는 병경은 보통 2~3일을 기본으로 삼지만 경우에 따라 일주일 이상 소요되기도 한다. 병경은 일반적인 굿과 달리 제물이 풍성하지 않다. 백설기, 백미 한 말, [정화수](/topic/정화수) 등 최소한의 제물을 진설한다. 신을 먹이고 달래기보다 오히려 위협해야 하기 때문이다. 첫째 날은 [[안택](/topic/안택)굿](/topic/안택굿)을 연행한다. 안택굿은 ①조왕굿, ②터주굿, ③성조굿, ④제석굿, ⑤조상굿 등 다섯 석(席;거리)을 기본으로 한다. 병을 치료하기 전에 우선 가택신에게 고하고, 집안의 질서와 조화를 부여받기 위한 혼란이기 때문에 [사전](/topic/사전)에 양해를 구한다는 의미를 담고 있다. 병경은 둘째 날부터 본격적으로 연행하는데 ①신장(神將)을 불러들이는 청배(請陪), ②신장의 힘을 빌려 사물을 퇴치하는 [축사](/topic/축사)(逐邪), ③신장을 되돌려 보내는 송신(送神) 등으로 이루어진다. 특히 축사는 환자의 상태나 현장의 상황에 따라 언제든지 확장할 수 있다. | 내용 | 일종의 [병굿](/topic/병굿)으로 볼 수 있는 병경은 보통 2~3일을 기본으로 삼지만 경우에 따라 일주일 이상 소요되기도 한다. 병경은 일반적인 굿과 달리 제물이 풍성하지 않다. 백설기, 백미 한 말, [정화수](/topic/정화수) 등 최소한의 제물을 진설한다. 신을 먹이고 달래기보다 오히려 위협해야 하기 때문이다. 첫째 날은 [[안택](/topic/안택)굿](/topic/안택굿)을 연행한다. 안택굿은 ①조왕굿, ②터주굿, ③성조굿, ④제석굿, ⑤조상굿 등 다섯 석(席;거리)을 기본으로 한다. 병을 치료하기 전에 우선 가택신에게 고하고, 집안의 질서와 조화를 부여받기 위한 혼란이기 때문에 [사전](/topic/사전)에 양해를 구한다는 의미를 담고 있다. 병경은 둘째 날부터 본격적으로 연행하는데 ①신장(神將)을 불러들이는 청배(請陪), ②신장의 힘을 빌려 사물을 퇴치하는 [축사](/topic/축사)(逐邪), ③신장을 되돌려 보내는 송신(送神) 등으로 이루어진다. 특히 축사는 환자의 상태나 현장의 상황에 따라 언제든지 확장할 수 있다. | 역사 | 병경의 주체는 경객(經客,현재는 ‘법사’로 통용)이다. 경객은 병인(病因)이나 병몰(病沒)을 극복할 수 있는 방법을 점복(占卜)을 통해 확인한다. 그리고 병인과 성향을 달리하는 초자연적, 초인격적 존재와 접촉하는 방법으로 병몰을 극복한다. 예를 들어 어떤 병이 망자의 한에 기인한다면 망자의 한풀이, 잡귀나 잡신의 침범에 기인한다면 양재(禳災), 금기의 위반에 기인한다면 고백과 기원이 각각 치료 방법이 된다. 즉 병인과 상응하는 논리를 바탕으로 주술적 행위를 한다고 볼 수 있다. 병경은 일종의 처방이며, 처방은 위협적인 방법으로 병인을 제거하는 것으로 집약된다. ‘점복을 통해 병인을 확인하고 그것을 퇴치함으로써 질병을 치유할 수 있다’는 주술적 치병 행위는 이미 고려시대 왕실에서 공공연히 행해진 것이었다. 『고려사(高麗史)』 「세가(世家)」에 따르면 인종(仁宗) 24년 1월 신묘일에 왕이 위독하자 점복을 통해 병인을 ‘20년 전에 죽은 이자겸의 망혼’으로 확인하고, 이에 상응하는 방법으로 이자겸의 처자를 인주(仁州)로 이주시켰다. 고려 930년(태조 13)에는 서경(西京)에 학교를 창설하여 의학(醫學)과 복학(卜學)을 가르쳤다. 인종 연간에는 상약국(尙藥局)과 같은 국립기관에서 의업(醫業)과 주금업(呪禁業)을 전문으로 하는 의관을 배출했다. 이러한 의술의 발달과 관계없이 초자연적인 존재의 개입이나 간섭을 병인으로 간주하고 이에 상응하는 방법으로 치유의 효과를 기한 것이다. 이 밖에도 병인에 상응하는 방법으로, 망자의 무덤을 파헤쳐서 시체를 불태우는 염승(厭勝)이나 망자의 해골을 성역에 묻는 양재의 행위를 서슴지 않았다. 다른 생명체에게 병인을 전이시키는 [대수대명](/topic/대수대명)(代數代命)도 궁궐에서나 민간에서나 광범위하게 자행했다. 오늘날에도 염승, 양재, 대수대명뿐만 아니라 목인(木人,木偶)․제웅․[사귀대](/topic/사귀대)로 환자 또는 병인을 표상하는 흉물을 만들어 태우거나 매장하는 등 다양한 주술 행위가 빈번하게 표출되고 있다. | 역사 | 병경의 주체는 경객(經客,현재는 ‘법사’로 통용)이다. 경객은 병인(病因)이나 병몰(病沒)을 극복할 수 있는 방법을 점복(占卜)을 통해 확인한다. 그리고 병인과 성향을 달리하는 초자연적, 초인격적 존재와 접촉하는 방법으로 병몰을 극복한다. 예를 들어 어떤 병이 망자의 한에 기인한다면 망자의 한풀이, 잡귀나 잡신의 침범에 기인한다면 양재(禳災), 금기의 위반에 기인한다면 고백과 기원이 각각 치료 방법이 된다. 즉 병인과 상응하는 논리를 바탕으로 주술적 행위를 한다고 볼 수 있다. 병경은 일종의 처방이며, 처방은 위협적인 방법으로 병인을 제거하는 것으로 집약된다. ‘점복을 통해 병인을 확인하고 그것을 퇴치함으로써 질병을 치유할 수 있다’는 주술적 치병 행위는 이미 고려시대 왕실에서 공공연히 행해진 것이었다. 『고려사(高麗史)』 「세가(世家)」에 따르면 인종(仁宗) 24년 1월 신묘일에 왕이 위독하자 점복을 통해 병인을 ‘20년 전에 죽은 이자겸의 망혼’으로 확인하고, 이에 상응하는 방법으로 이자겸의 처자를 인주(仁州)로 이주시켰다. 고려 930년(태조 13)에는 서경(西京)에 학교를 창설하여 의학(醫學)과 복학(卜學)을 가르쳤다. 인종 연간에는 상약국(尙藥局)과 같은 국립기관에서 의업(醫業)과 주금업(呪禁業)을 전문으로 하는 의관을 배출했다. 이러한 의술의 발달과 관계없이 초자연적인 존재의 개입이나 간섭을 병인으로 간주하고 이에 상응하는 방법으로 치유의 효과를 기한 것이다. 이 밖에도 병인에 상응하는 방법으로, 망자의 무덤을 파헤쳐서 시체를 불태우는 염승(厭勝)이나 망자의 해골을 성역에 묻는 양재의 행위를 서슴지 않았다. 다른 생명체에게 병인을 전이시키는 [대수대명](/topic/대수대명)(代數代命)도 궁궐에서나 민간에서나 광범위하게 자행했다. 오늘날에도 염승, 양재, 대수대명뿐만 아니라 목인(木人,木偶)․제웅․[사귀대](/topic/사귀대)로 환자 또는 병인을 표상하는 흉물을 만들어 태우거나 매장하는 등 다양한 주술 행위가 빈번하게 표출되고 있다. | 지역사례 | 충청북도 제천시 송학면 염의춘(남, 1932년생)씨가 주재한 ‘병경’을 소개하면 다음과 같다. 2000년도에 사흘 동안 임시적으로 연행했으며 병경의 전형을 확인할 수 있는 사례이다. 병인을 죽은 전처의 한이 서린 사물로 간주하고 이를 퇴치하여 치유의 효과를 거두었다. 1. 제차 1일 : [[안택](/topic/안택)굿](/topic/안택굿)을 연행한다. 4~5개의 작은 석들을 연행한다. 석마다 일정한 역할을 하는 조왕(竈王), 제석(帝釋), 터주[土主], 삼신(三神), 조상(祖上) 등을 청배하여 축원한다. 2. 제차 2일 : 사물의 퇴치를 목적으로 한 주술 행위가 연행의 핵심을 이루고 있다. 석마다 경문의 구송과 주술 행위가 반복되고 있다. 가. 제1석 : 경객은 우선 〈태을보신경(太乙保神經)〉을 구송한다. 경객 자신을 위해 스스로 최면에 돌입하려는 의식이다. [사설](/topic/사설)에서 경객 자신은 황천(皇天)과 황지(皇地)로부터 생겨났고, 일월성신(日月星神)을 비롯한 모든 신의 보호를 받는 인물임을 강조하고 있다.(太上曰 皇天生我 黃地載我 日月助我 星辰映我 諸神擧我 司命與我 太乙臨我 玉神導我 三官保我五帝佑我北辰相我南斗佑我金童侍我玉女陪我…….) 이는 앞으로 부리게 될 신장과 [축사](/topic/축사)의 대상이 되는 사물을 향한 경고이기도 하다. 이후 연속하여 〈청신편(請神篇)과 〈사십팔신장청(四十八神將請)〉을 구송한다. 〈청신편〉은 가택신,〈사십팔신장청〉은 사물을 몰아낼 신장을 청배하기 위해 구송하는 것이다. 나. 제2석 : 이미 청배한 신장을 [신장대](/topic/신장대)로 받아들이는 ‘신장내림’과 청배한 신장으로 하여금 사물 주위를 둘러싸게 만드는 이른바 ‘진을 친다’는 진법(陣法)을 수행하는 단계이다. 신장대는 50㎝가량 되는 대나무로 주위를 [창호지](/topic/창호지)로 둘렀으며, 맨 위에는 수술을 매달아 놓은 형태이다. 신장대에 신이 내리면 신장대잡이는 자신도 모르게 집 안 구석이나 환자 주위, 때로는 [마을](/topic/마을) 주위를 맴돌기도 한다. 이때 경객은〈팔문대진경(八門大陣經)>을 구송하여 신장으로 하여금 사물을 포위하고, 이어 진(陣)을 치도록 명령한다. 사설에서 병법(兵法)을 연상할 수 있다. 이 경문을 구송함으로써 비로소 사물을 퇴치하는 신장의 역할이 본격화된다.(五部에 侍衛하라 羅列行伍하고 至敎將箭하여 放砲鳴나어든 各兵이 陣하고 五行旗幟를具起하고 一字로 左右에 行列하여 …… 天土大王은 八億萬千 百名官과 各 諸將軍兵을 令하여 五行陣을 定하고 比和雁行을 總執點定하여라 漢用元帥는 三億萬千百名官과 各諸將兵을令하여戰場陣을定하고各有傷殺을總執處置하여라.) 다. 제3석 : 병경의 궁극적인 목적은 병인의 퇴치에 있다. 가장 효과적으로 병인을 퇴치하는 경문을 구송한다. 사물에 대한 위협은 〈옥추경(玉樞經)〉과 〈옥갑경(玉甲經)〉, 잡아가두는 것은〈철망경(鐵網經)〉과〈해살경(解煞經)〉, 퇴치하는 것은 〈백화경(白化經)〉과 〈대축사(大逐邪)〉를 각각 통해 성취한다. 더욱이 수차례 반복해 구송함으로써 효과는 배가된다.〈철망경〉의 일부 내용을 보면 우선 신장의 이름을 호명하여 그들을 제장으로 불러들인다.(中央大陣軍雷神將 千派總軍後繼神將 千軍萬軍總兵神將 各硝軍兵號令神將 鐵網神將 一時에 下降感應하소사 …… 此網知耶不知耶 欲生者는 避去하고 欲死者는 入鐵網 自滅이라 天天大大 地地平平 人人生生 鬼鬼滅滅 諸惡鬼消滅 急急如律令.) 신장의 명칭에서 사물과 대적할 제신(諸神)들을 지휘하는 역할을 확인할 수 있다. 이어 경객은 역신잡이를 한다. 환자를 문턱에 눕히고 좁쌀, [수수](/topic/수수) 등 [오곡](/topic/오곡)잡곡을 뿌리면서 [[복숭아](/topic/복숭아)나무](/topic/복숭아나무) [가지](/topic/가지)로 환자의 몸을 내리친다. 어느 정도 진행이 되면 신장칼을 환자의 등에 X자 형식으로 두르고 나서 허리 밑에서부터 돌려 뺀다. 그 칼을 던져 칼날이 앞쪽 방향으로 향하여 나가면 일단 사물이 환자의 몸에서 빠져나갔다고 본다. 이를 동쪽으로 뻗은 복숭아나무 가지의 주술력과 [옥황상제](/topic/옥황상제)로부터 부여받은 [칠성검](/topic/칠성검)(七星劍)으로서의 자격인 신장칼이 어우러져 발현되는 주술이라고 믿는다. 다시 경객은 〈백화경〉과 〈박살경〉을 반복적으로 구송한다.〈백화경〉의 일부를 보면 인간의 고귀함을 역설하는 반면 사물을 강하게 협박하고 있다.(夫 人者는 萬物之最靈이라 人之生도 在天이요 人之死도 亦 在天이어든 有命이면 生하고 非命이라도 鬼神之中에 不死니라 …… 轉誦此經하면 너의 妖鬼邪鬼는 頭于破作 七片하여 數千萬年이라도 永不出世하리라 …….) 이때 다른 경객은 손에 [창호지](/topic/창호지)로 감싼 팥 세 알을 올려놓고 움직임을 관찰한다. 가끔 움직이기도 하는데 이를 사물의 몸부림이라고 간주한다. 이것을 사귀통(邪鬼桶)에 담아 찰흙으로 뚜껑을 막은 뒤 마을 [서낭당](/topic/서낭당) 밑에 석자 깊이의 땅을 파고 묻는다. 이를 귀신착수(鬼神捉囚)라고 한다. 이로써 사물을 퇴치했다고 여긴다. 이것을 확인하기 위해 환자는 오방기(五方旗) 가운데 하나를 선택한다. 이때 빨간색 기를 꼽으면 사물이 물러갔다고 여기지만 다른 색의 기를 선택하면 이 석의 절차를 다시 연행한다. 라. 제4석 : [대수대명](/topic/대수대명)을 연행한다. 재액을 전이시키는 주술 행위이다. 환자를 구상화(具象化)한 대신(代身)으로서 닭을 희생양으로 삼는다. 닭의 입에 환자의 나이 수대로 쌀알을 집어넣고 [명주](/topic/명주)실로 동여맨다. 그리고 환자의 [속옷](/topic/속옷)에 생년월일과 이름을 붉은색으로 쓴 다음 그것으로 닭을 에운다. 곧 닭의 목을 친 뒤 사람이 죽었을 때 염하는 방식과 같이 열두 장의 염장을 맨다. 이로써 환자의 재액이 닭에게 전이되었다고 믿는다. 마. 제5석 : 백살풀이를 연행한다. 백여 가지 살(煞)을 풀어내는 과정은 병경의 전개 과정에서 주술 행위가 가장 두드러진다. 활, 살, 박을 준비한다. 살 윗부분에는 ‘새알시미’가 박혀 있으며, 주위에는 창호지를 둘러놓는다. 창호지에는 1백여 가지 살(煞)인 ‘정칠월원진살(正七月怨嗔煞), 이팔월팔란살(二八月八難煞), 삼구월천라살(三九月天羅煞), 사시월지망살(四十月地網煞),……시비살(是非煞), 전재포백도적살(錢財布帛盜賊煞)’이 적혀 있다. 우선 환자의 머리에 박을 뒤집어씌워서 살로 박을 두드린 뒤 가능한한 멀리 날려 버린다. 이는 환자의 재액은 이미 제거되었지만 삶의 과정에서 올 수 있는 모든 살(煞)을 미연에 방지하겠다는 의지의 표현이다. 바. 제6석 : 송신의 단계이다. 대상 신격은 신장이다. 경객은 [대문](/topic/대문) 밖에서 〈신장퇴문경(神將退門經)〉을 구송한다. 사설에서 제장으로 청배된 신장의 이름과 본래 좌정하고 있던 곳이 함께 나열된다.(五道八方神安寧 靑龍之神還東方 白虎之神歸西方 朱雀之神定南方 玄武之神置北方 句陳騰 蛇陰陽神 保佑中央護人道 陽神上昇陰神下 晝神夜神歸日月 泥丸明堂神常寧 五華五臟神守靜動神靜神遵法度各率神兵安方位九天應元雷聲普化天尊律令.) 병경의 연행에서 대문은 인간계(人間界)와 신계(神界)의 경계로 설정된다. 대문 밖과 대문 안이라는 두 개의 공간을 이승과 저승으로 장치하여 대문 밖으로 신장을 배송하는 것이다. 3. 제차 3일 : 제차 1일과 동일하게 안택굿을 연행한다. 이 단계에서는 제차 1일에 연행한 안택굿과 달리 산귀신, 들귀신 등 여러 잡귀, 잡신을 잘 풀어먹이는 의미가 강하다. 이에 따라 이전과 달리 제물을 풍성하게 진설한다. 이는 가택신에게 병경이 끝났음을 고하는 동시에 다시는 이러한 재액이 없기를 바라는 축원의 연장으로 볼 수 있다. | 참고문헌 | 제천지역 [병굿](/topic/병굿) 연구 (안상경, 지역문화 1, 세명대학교 지역문화연구소, 2002) 한국의 가정신앙-충남 (국립문화재연구소, 2006) 앉은굿 [무경](/topic/무경) (안상경, 민속원, 2009) | 지역사례 | 충청북도 제천시 송학면 염의춘(남, 1932년생)씨가 주재한 ‘병경’을 소개하면 다음과 같다. 2000년도에 사흘 동안 임시적으로 연행했으며 병경의 전형을 확인할 수 있는 사례이다. 병인을 죽은 전처의 한이 서린 사물로 간주하고 이를 퇴치하여 치유의 효과를 거두었다. 1. 제차 1일 : [[안택](/topic/안택)굿](/topic/안택굿)을 연행한다. 4~5개의 작은 석들을 연행한다. 석마다 일정한 역할을 하는 조왕(竈王), 제석(帝釋), 터주[土主], 삼신(三神), 조상(祖上) 등을 청배하여 축원한다. 2. 제차 2일 : 사물의 퇴치를 목적으로 한 주술 행위가 연행의 핵심을 이루고 있다. 석마다 경문의 구송과 주술 행위가 반복되고 있다. 가. 제1석 : 경객은 우선 〈태을보신경(太乙保神經)〉을 구송한다. 경객 자신을 위해 스스로 최면에 돌입하려는 의식이다. [사설](/topic/사설)에서 경객 자신은 황천(皇天)과 황지(皇地)로부터 생겨났고, 일월성신(日月星神)을 비롯한 모든 신의 보호를 받는 인물임을 강조하고 있다.(太上曰 皇天生我 黃地載我 日月助我 星辰映我 諸神擧我 司命與我 太乙臨我 玉神導我 三官保我五帝佑我北辰相我南斗佑我金童侍我玉女陪我…….) 이는 앞으로 부리게 될 신장과 [축사](/topic/축사)의 대상이 되는 사물을 향한 경고이기도 하다. 이후 연속하여 〈청신편(請神篇)과 〈사십팔신장청(四十八神將請)〉을 구송한다. 〈청신편〉은 가택신,〈사십팔신장청〉은 사물을 몰아낼 신장을 청배하기 위해 구송하는 것이다. 나. 제2석 : 이미 청배한 신장을 [신장대](/topic/신장대)로 받아들이는 ‘신장내림’과 청배한 신장으로 하여금 사물 주위를 둘러싸게 만드는 이른바 ‘진을 친다’는 진법(陣法)을 수행하는 단계이다. 신장대는 50㎝가량 되는 대나무로 주위를 [창호지](/topic/창호지)로 둘렀으며, 맨 위에는 수술을 매달아 놓은 형태이다. 신장대에 신이 내리면 신장대잡이는 자신도 모르게 집 안 구석이나 환자 주위, 때로는 [마을](/topic/마을) 주위를 맴돌기도 한다. 이때 경객은〈팔문대진경(八門大陣經)>을 구송하여 신장으로 하여금 사물을 포위하고, 이어 진(陣)을 치도록 명령한다. 사설에서 병법(兵法)을 연상할 수 있다. 이 경문을 구송함으로써 비로소 사물을 퇴치하는 신장의 역할이 본격화된다.(五部에 侍衛하라 羅列行伍하고 至敎將箭하여 放砲鳴나어든 各兵이 陣하고 五行旗幟를具起하고 一字로 左右에 行列하여 …… 天土大王은 八億萬千 百名官과 各 諸將軍兵을 令하여 五行陣을 定하고 比和雁行을 總執點定하여라 漢用元帥는 三億萬千百名官과 各諸將兵을令하여戰場陣을定하고各有傷殺을總執處置하여라.) 다. 제3석 : 병경의 궁극적인 목적은 병인의 퇴치에 있다. 가장 효과적으로 병인을 퇴치하는 경문을 구송한다. 사물에 대한 위협은 〈옥추경(玉樞經)〉과 〈옥갑경(玉甲經)〉, 잡아가두는 것은〈철망경(鐵網經)〉과〈해살경(解煞經)〉, 퇴치하는 것은 〈백화경(白化經)〉과 〈대축사(大逐邪)〉를 각각 통해 성취한다. 더욱이 수차례 반복해 구송함으로써 효과는 배가된다.〈철망경〉의 일부 내용을 보면 우선 신장의 이름을 호명하여 그들을 제장으로 불러들인다.(中央大陣軍雷神將 千派總軍後繼神將 千軍萬軍總兵神將 各硝軍兵號令神將 鐵網神將 一時에 下降感應하소사 …… 此網知耶不知耶 欲生者는 避去하고 欲死者는 入鐵網 自滅이라 天天大大 地地平平 人人生生 鬼鬼滅滅 諸惡鬼消滅 急急如律令.) 신장의 명칭에서 사물과 대적할 제신(諸神)들을 지휘하는 역할을 확인할 수 있다. 이어 경객은 역신잡이를 한다. 환자를 문턱에 눕히고 좁쌀, [수수](/topic/수수) 등 [오곡](/topic/오곡)잡곡을 뿌리면서 [[복숭아](/topic/복숭아)나무](/topic/복숭아나무) [가지](/topic/가지)로 환자의 몸을 내리친다. 어느 정도 진행이 되면 신장칼을 환자의 등에 X자 형식으로 두르고 나서 허리 밑에서부터 돌려 뺀다. 그 칼을 던져 칼날이 앞쪽 방향으로 향하여 나가면 일단 사물이 환자의 몸에서 빠져나갔다고 본다. 이를 동쪽으로 뻗은 복숭아나무 가지의 주술력과 [옥황상제](/topic/옥황상제)로부터 부여받은 [칠성검](/topic/칠성검)(七星劍)으로서의 자격인 신장칼이 어우러져 발현되는 주술이라고 믿는다. 다시 경객은 〈백화경〉과 〈박살경〉을 반복적으로 구송한다.〈백화경〉의 일부를 보면 인간의 고귀함을 역설하는 반면 사물을 강하게 협박하고 있다.(夫 人者는 萬物之最靈이라 人之生도 在天이요 人之死도 亦 在天이어든 有命이면 生하고 非命이라도 鬼神之中에 不死니라 …… 轉誦此經하면 너의 妖鬼邪鬼는 頭于破作 七片하여 數千萬年이라도 永不出世하리라 …….) 이때 다른 경객은 손에 [창호지](/topic/창호지)로 감싼 팥 세 알을 올려놓고 움직임을 관찰한다. 가끔 움직이기도 하는데 이를 사물의 몸부림이라고 간주한다. 이것을 사귀통(邪鬼桶)에 담아 찰흙으로 뚜껑을 막은 뒤 마을 [서낭당](/topic/서낭당) 밑에 석자 깊이의 땅을 파고 묻는다. 이를 귀신착수(鬼神捉囚)라고 한다. 이로써 사물을 퇴치했다고 여긴다. 이것을 확인하기 위해 환자는 오방기(五方旗) 가운데 하나를 선택한다. 이때 빨간색 기를 꼽으면 사물이 물러갔다고 여기지만 다른 색의 기를 선택하면 이 석의 절차를 다시 연행한다. 라. 제4석 : [대수대명](/topic/대수대명)을 연행한다. 재액을 전이시키는 주술 행위이다. 환자를 구상화(具象化)한 대신(代身)으로서 닭을 희생양으로 삼는다. 닭의 입에 환자의 나이 수대로 쌀알을 집어넣고 [명주](/topic/명주)실로 동여맨다. 그리고 환자의 [속옷](/topic/속옷)에 생년월일과 이름을 붉은색으로 쓴 다음 그것으로 닭을 에운다. 곧 닭의 목을 친 뒤 사람이 죽었을 때 염하는 방식과 같이 열두 장의 염장을 맨다. 이로써 환자의 재액이 닭에게 전이되었다고 믿는다. 마. 제5석 : 백살풀이를 연행한다. 백여 가지 살(煞)을 풀어내는 과정은 병경의 전개 과정에서 주술 행위가 가장 두드러진다. 활, 살, 박을 준비한다. 살 윗부분에는 ‘새알시미’가 박혀 있으며, 주위에는 창호지를 둘러놓는다. 창호지에는 1백여 가지 살(煞)인 ‘정칠월원진살(正七月怨嗔煞), 이팔월팔란살(二八月八難煞), 삼구월천라살(三九月天羅煞), 사시월지망살(四十月地網煞),……시비살(是非煞), 전재포백도적살(錢財布帛盜賊煞)’이 적혀 있다. 우선 환자의 머리에 박을 뒤집어씌워서 살로 박을 두드린 뒤 가능한한 멀리 날려 버린다. 이는 환자의 재액은 이미 제거되었지만 삶의 과정에서 올 수 있는 모든 살(煞)을 미연에 방지하겠다는 의지의 표현이다. 바. 제6석 : 송신의 단계이다. 대상 신격은 신장이다. 경객은 [대문](/topic/대문) 밖에서 〈신장퇴문경(神將退門經)〉을 구송한다. 사설에서 제장으로 청배된 신장의 이름과 본래 좌정하고 있던 곳이 함께 나열된다.(五道八方神安寧 靑龍之神還東方 白虎之神歸西方 朱雀之神定南方 玄武之神置北方 句陳騰 蛇陰陽神 保佑中央護人道 陽神上昇陰神下 晝神夜神歸日月 泥丸明堂神常寧 五華五臟神守靜動神靜神遵法度各率神兵安方位九天應元雷聲普化天尊律令.) 병경의 연행에서 대문은 인간계(人間界)와 신계(神界)의 경계로 설정된다. 대문 밖과 대문 안이라는 두 개의 공간을 이승과 저승으로 장치하여 대문 밖으로 신장을 배송하는 것이다. 3. 제차 3일 : 제차 1일과 동일하게 안택굿을 연행한다. 이 단계에서는 제차 1일에 연행한 안택굿과 달리 산귀신, 들귀신 등 여러 잡귀, 잡신을 잘 풀어먹이는 의미가 강하다. 이에 따라 이전과 달리 제물을 풍성하게 진설한다. 이는 가택신에게 병경이 끝났음을 고하는 동시에 다시는 이러한 재액이 없기를 바라는 축원의 연장으로 볼 수 있다. | 참고문헌 | 제천지역 [병굿](/topic/병굿) 연구 (안상경, 지역문화 1, 세명대학교 지역문화연구소, 2002) 한국의 가정신앙-충남 (국립문화재연구소, 2006) 앉은굿 [무경](/topic/무경) (안상경, 민속원, 2009) |

|---|

| 백살풀이 |  13391 백살풀이 |

|---|---|

| 귀신착수 |  13390 귀신착수 |

| 백살풀이 |  13391 백살풀이 |

| 귀신착수 |  13390 귀신착수 |

0 Comments