한국무속신앙사전

제주도 지역에서 새해를 맞아 ‘문전신(門前神)’에게 집안의 무사안녕과 복을 기원하는 신년제.

definition | 제주도 지역에서 새해를 맞아 ‘문전신(門前神)’에게 집안의 무사안녕과 복을 기원하는 신년제. |

|---|---|

mp3Cnt | 0 |

wkorname | 강소전 |

| 정의 | 제주도 지역에서 새해를 맞아 ‘문전신(門前神)’에게 집안의 무사안녕과 복을 기원하는 신년제. | 내용 | 문전신은 달리 ‘문신’이라고도 하며, 집안에 좌정한 여러 가내신 중에서 으뜸으로 여기는 신이다. 제의 대상이 문전신이기 때문에 일반적으로 문전제라고 한다. 그런데 지역과 행[제방](/topic/제방)식 및 대상 신의 범위 등에 따라 문전비념, [문전철[갈이](/topic/갈이)](/topic/문전철갈이), 문전고사, 문전비들기, 장구고사, 올레코사([올레대위](/topic/올레대위))라고도 불린다. 문전제의 제의 대상인 문전신은 서사무가 [문전본풀이](/topic/문전본풀이)에서 유래한다. 한 집안의 앞쪽 입구를 차지해 좌정하였다 해서 앞문전 또는 일문전(一門前)이라고도 한다. 여타 가내신들에 비해 가장 중요하고 으뜸인 신이며, 집안의 모든 대소사와 관련을 맺는다. 그러기에 제주도에서는 “문전 모른 공사(公事)가 없다” 하여 집안의 모든 일을 문전신에게 알리고 기원한다. 이런 문전신은 자연히 무속적 관념에서 유래한 것이며, 문전제의 출발은 무속의례라고 할 수 있다. 현재 제주도에서 문전제를 지내는 방식과 범위는 매우 다양하다. 첫째, 행제 시기로 보면 정기적•부정기적 문전제로 나눌 수 있다. 전자는 신년제의 경우로서 주로 음력 정월에 택일하여 한다. 정월이 여의치 않으면 음력 3월에도 할 수 있으나 영등달인 음력 2월은 되도록 피한다. 이밖에 유교식으로 치르는 조상제사도 정기적인 의례인 점을 생각하면 이때 조상제사와 함께 행해지는 문전제도 정기적이라 할 수 있다. 후자는 혼례, 출타, 입주 등의 집안 대소사가 있는 경우에도 본 행사와 관련되어 행해진다. 둘째, 문전제를 단독으로 하는 경우와 다른 가정신앙과 함께 치르는 경우가 있다. 전자는 문전제만을 독립해 하는 것으로 단순한 의례인 반면에 후자는 여타 다른 가정신앙이 섞여 있어 제의도 복잡하고 다양한 양상을 보인다. 사실 여러 종류의 가정신앙을 일일이 택일하고 제물을 마련하며, 심방 등을 청하여 수행한다는 것은 여러 측면에서 쉬운 일이 아니다. 사정이 이러니 후자의 경우처럼 하루를 택일하여 [조왕제](/topic/조왕제)나 [칠성제](/topic/칠성제), [멩감제](/topic/멩감제) 등 다른 제의와 함께 행한다. 셋째, 행제방식(行祭方式)에 따른 차이점이다. 문전제는 무속식, 유교식, 불교식 등 다양한 방식으로 벌어진다. 먼저 무속식 문전제는 가장 원형적인 형태로 여겨지는 것이다. 제주도 무속에서 문전신에 대한 의례는 크게 두 [가지](/topic/가지)이다. 종합의례인 큰굿의 일부분으로 하는 문전본풀이라는 제차와 이와는 달리 문전비념이나 문전철갈이처럼 단독의례로 하는 신년제가 그것이다. 문전비념의 진행을 살펴보면 공선가선, 날과 국 섬김, 집안연유 닦아 비념, 문전 액막음, 물랍퉤송이다. 한편 유교식 문전제는 후대에 생긴 것으로 보인다. 조선 후기에 제주 지역에 유교식 의례가 퍼지면서 생겨난 양상으로 여겨진다. 유교식 문전제의 모습도 역시 [조상숭배](/topic/조상숭배)와 관련되는 경우와 신년제로 지내는 경우가 있다. 전자는 명절이나 [기제사](/topic/기제사) 등 유교식으로 상당히 변모한 조상숭배에서 함께 행해지는 것으로 무속적 풍속이 유교적 형식을 거치고 여전히 남아 있는 사례이다. 따지고 보면 문전제는 유교식 제례에서 찾아볼 수 없는 것이다. 후자는 정월에 택일하고 집안의 남자가 [제관](/topic/제관)이 되어 유교적 형식으로 신년제를 지내는 방법이다. 마지막으로 불교식으로 지내는 문전제는 스님을 불러 경을 읽는 것으로 신년제를 치르는 방식이다. 스님이 무속식 문전제의 심방을 대신하는 격이라고 할 수 있다. | 지역사례 | 문전제는 제주도 전역에서 행해진다. 명절, [기제사](/topic/기제사), 신년제, 혼례, 출타, 입주 등 집안의 모든 큰일에 다양한 행[제방](/topic/제방)식으로 항상 벌어진다고 해도 과언이 아니다. 거의 대부분의 지역에서 행해지고 있기 때문에 여기서는 성격별로 간단한 사례를 들어보기로 한다. 우선 무속식이다. 서귀포시 성산읍 신풍리의 문전비념에서는 상은 차리지 않고 문전에 [초석](/topic/초석)(草席)을 펴서 진설하고 기원한다. 초감제가 끝나면 심방은 멩두를 이용해 가족의 운수를 점친다. 무속식 문전제는 단독으로 벌어지기도 하지만 보통 [조왕제](/topic/조왕제), [칠성제](/topic/칠성제) 등 다른 가정신앙과 함께 행해지는 편이다. 서귀포시 성산읍 온평리에서는 집안의 1년 운수를 위해 문전제를 지낸다. 이때 조왕제와 칠성제도 겸한다. 심방이 닭을 들고 쉐막([외양간](/topic/외양간)), 고팡(곡식을 [저장](/topic/저장)하는 곳), [부엌](/topic/부엌), 올레(거릿길에서 집 안으로 들어오는 구불구불한 [골목](/topic/골목)길) 등 집안 곳곳을 다니며 액을 막는다. 닭을 죽인 후 피는 올레에 뿌리고, 닭머리 역시 올레에 묻는다. 서귀포시 서홍동의 문전제는 [토신제](/topic/토신제)와 조왕제를 하고 나서 지낸다고 한다. 제물은 토신제의 제물을 준비할 때 함께 마련해 둔다. 토신제는 [제관](/topic/제관), 문전제는 심방이 각각 주관한다. 제주시 우도면에서도 정월에 심방을 청하여 했다. 이를 ‘문전비들기’라고 불렀다. 문전신을 주신으로 하고, 이어서 조왕•[안칠성](/topic/안칠성)•[밧칠성](/topic/밧칠성) 등 집안의 다른 신들에게도 축원을 올린다. 서귀포시 대포동에는 문전제를 ‘장구고사(장토제, 장고코)’라고 불렀다. 토신제를 하지 않는 해에 심방을 청해 장구고사를 하여 액을 막는다. 이때도 산신제를 지낸 뒤, 집에 와서 칠성, 문전, 조왕제를 지낸다. 그런데 같은 무속식으로 심방을 청해 하는 문전제에도 다소 독특한 사례가 있다. 서귀포시 대정읍 가파리의 문전제는 다른 [마을](/topic/마을)에서는 볼 수 없는 특이한 점이 있다. 문전에 [백지](/topic/백지)와 삼색물색(적•청•황의 색포)을 실로 묶어 매어두고, 이를 문전신의 신체(神體)로 간주하고 있는 것이다. 이 색포를 일러 문전옷이라 부르고, 심방을 불러 액막이를 할 때 갈아서 걸어 놓는다고 한다. 이렇게 새 것으로 바꾸어 걸어 놓는 것을 “문전 새 옷 갈아입힌다”고 한다. 만약 액막이를 못하면 정월에 남자 주인이 제관이 되어 과일과 찬물을 그 앞에 올리고 향을 피워 절을 한 후 스스로 문전옷을 갈아입힌다. 다음은 유식이다. 먼저 신년제로서 문전제를 지내는 경우이다. 제주시 애월읍 애월리의 경우 [마루](/topic/마루)에서 [현관](/topic/현관) 쪽으로 [제상](/topic/제상)을 놓는다. 문전은 집의 입구를 가리키기 때문이다. 제물로 메는 문전에 한 그릇, 조왕에 한 그릇을 올리고 갱도 한 그릇씩 올린다. [유자](/topic/유자), [사과](/topic/사과), 배, [대추](/topic/대추), 비자 등 다섯 [가지](/topic/가지) 과일도 올린다. 조왕제의 제상도 제물을 같게 해서 따로 준비한다. 행제 시간은 주로 자시(子時)를 택하고, 제를 지내며 축을 읽는다. 제를 지낸 후에 예전에는 걸명을 했지만 지금은 하지 않는다. 제사 때 걸명을 하지 않으므로 문전제를 지낼 때도 걸명을 하지 않는다는 것이다. 제가 끝나면 가족들이 음식을 나누어 먹는다. 한편 기제사, 혼례, 출타, 입주 등의 경우에 행해지는 문전제 사례이다. 우선 기제사 때의 문전제 모습이다. 서귀포시 서홍동에서는 기제사를 모실 때 본제사를 하기 전에 문전제를 먼저 지낸다. 이는 제사에 모실 [조상신](/topic/조상신)을 문전제를 지내면서 먼저 청하게 하려는 의도라고 한다. 가족이 출타할 경우의 문전제다. 제주시 애월읍 애월리에서는 제주도를 떠나거나 군입대 또는 시험 등으로 잠시 집을 떠날 때 아침에 문전제를 지낸다. 신년제의 문전제와 비슷하게 제물을 준비하고, 당사자가 제관이 되어 제를 지낸 후에 [음복](/topic/음복)을 한다. 문전신에게 무사안녕과 복을 비는 것이다. 다음은 혼례를 치를 때의 문전제 사례이다. 서귀포시 대정읍 영락리에서는 [혼례식](/topic/혼례식)을 하는 날 새벽에 잔치멩질(조상차례)를 먼저 지낸 다음 문전제를 하고 음복한다. 잔치음식을 이용해 문전제 제물을 차리고, 여기에 돼지머리도 올린다. 문전제의 잡식은 [지붕](/topic/지붕) 위에 던진다. 신랑집에서는 혼례식 날 아침에 신랑이 제관이 되어 문전제를 지낸 후에 신부집으로 출발한다. 신부집에서는 예장이 담긴 홍세함을 받으려면 상을 준비해야 한다. 따라서 이 상으로 문전제를 대체한다. 즉 신부집에서는 문전상에 제물과 향과 술잔을 올리고 예장을 받는 것이다. 한편 새 건물이나 집에 입주하는 경우의 문전제다. 서귀포시 안덕면 광평리에서는 입주할 때 택일해 문전제를 먼저 지낸다. 새 집으로 들어올 때 푸는체(키)를 가지고 오기도 하였고, 입주시간이 정해지면 솥을 먼저 가져와서 밥을 하고 문전제를 지낸다고 한다. | 참고문헌 | 제주도무속자료[사전](/topic/사전) (현용준, 신구문화사, 1980) 제주도 무속 연구 (현용준, 집문당, 1986) 제주도부락지 3 (제주대학교 탐라문화연구소, 1990) 제주도 [세시풍속](/topic/세시풍속) (국립문화재연구소, 2001) 제주도 무속과 그 주변 (현용준, 집문당, 2002) 한국세시풍속사전 정월편 (국립민속박물관, 2004) | Munjeongosa is a ritual observed on Jeju Island to pray to the household guardian deity Munjeonsin (Gate God) for peace and good fortune for the family. Also called munjeonje, this ritual is for worshipping Gate God, the most important of household gods in Jeju, its origins narrated in the shamanic epic “[[Munjeonbonpuri](/topic/OriginofGateGod)](/topic/Munjeonbonpuri) (Origins of Gate God).” The ritual is still observed today on the island. Regular occasions for the gate god ritual are New Year and the annual village ritual poje. Other occasions include weddings and special events like moves, important exams or a family member entering the military. On seasonal holidays and ancestral memorial services, the gate god ritual is followed by a ritual for the ancestral god [[Josang](/topic/HouseholdDeities)](/topic/Josang). Gate god rituals can be held as a separate ritual or as part of other household rituals. The procedure can follow a range of styles, including shamanic, Confucian or Buddhist: A shaman can be hired for a scripture recitation rite; the man of the family can officiate a Confucian rite; or Buddhist families can request a monk to come and offer prayers. | 在济州岛地区,为祈求家里平安,向家庭守护神“门前神”祈福的祭仪。 “门前[告祀](/topic/告祀)”又称“门前祭”,是献给家庭守护神门前神的。门前神又称“[门神](/topic/门神)”,是掌管家庭的各种家内神中最重要的神。门前神源自叙事巫歌《门前[本解](/topic/本解)》,在济州岛地区,现在还进行门前告祀。 根据门前告祀进行的时期,分为定期仪礼和非定期仪礼。定期是在迎接新年的正月里,举行洞祭(浦祭)的时候举行。非定期是举行婚礼时,对家里人来说重要的日子(考试,入伍等),搬新家等时候举行。此外,在忌祭祀或过节时,首先进行门前告祀,然后再祭祖。 门前告祀可以单独进行,也可以同其他家庭信仰仪礼一起进行。此外,门前告祀可以巫俗式,儒教式,佛教式等多种方式进行。佛教信徒可以请僧人向其上供,亦或请巫师[诵经](/topic/诵经),献[巫祭](/topic/巫祭)或由家里的男人做[祭官](/topic/祭官),进行儒教式仪礼。 门前告祀分为定期,非定期仪礼来进行。 | Munjeongosa es un término que se refiere a un ritual que se realiza en la isla de Jeju para orar por la paz y la buena suerte en la familia al dios tutelar del hogar que se llama “munjeonsin”. El “munjeongosa” que se llama por otro nombre como “munjeonje”, se efectúa en la isla de Jeju para adorar al dios de la puerta llamado Munjeonsin, es el más poderoso de los dioses protectores del hogar. Este ritual tiene sus raíces en el mito chamánico “munjeonbonpuri” que significa “origen del dios de la puerta”, una parte de la canción narrativa llamada “seosamuga”. El ritual se puede observar aún en dicha isla. El munjeongosa se puede clasificar en dos grupos: munjeongosa regular y munjeongosa irregular. El ritual se realiza regularmente para celebrar el año nuevo o efectuar el ritual aldeano, conocido como poje que tiene lugar una vez al año. Además, el munjeongosa se realiza de manera irregular para pedir una buena suerte en las bodas, exámenes importantes o ingreso al servicio militar. En caso de los días feriados o cultos a los ancestros, el ritual del dios de la puerta va precedido de un ritual para venerar al dios ancestral llamado [[Josang](/topic/Diosdelhogar)](/topic/Josang). El munjoengosa se puede llevar a cabo como un ritual separado o una parte de otros rituales que se efectúan en el hogar. Los procedimientos del ritual pueden ser diferentes según su estilo que abarca todos los estilos de rituales incluyendo el estilo chamánico, el confuciano o el budista. Un chamán puede ser contratado para oficiar un rito de recitación de escrituras mientras que el hombre de la casa puede encabezar un rito confuciano. En caso del rito budista, la familia puede pedir a un monje que venga a casa y ofrezca oraciones al dios de la puerta para la familia. El munjeongosa se celebra esporádicamente. |

|---|

| 문전상 |  13361 문전상 |

|---|---|

| 문전상 |  13360 문전상 |

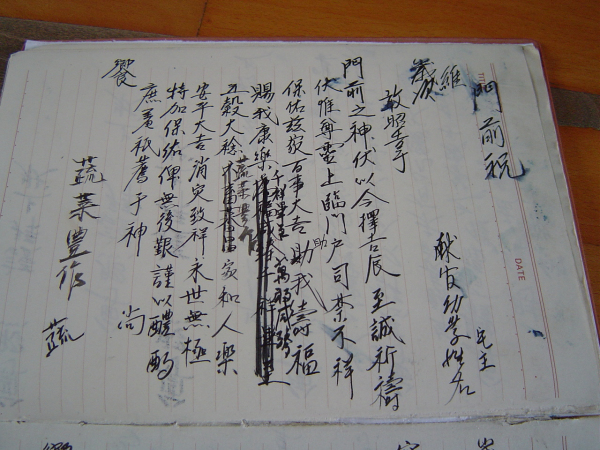

| 문전제 축문 |  13359 문전제 축문 |

0 Comments